隣から伸びてきた構造体が細胞分裂の方向を決めることをホヤの卵で発見

すべての動物は、一つの細胞である受精卵から細胞分裂を繰り返して、一つの大きな個体に成長します。そのためには、成長の各場面で細胞が分裂するタイミングや方向が、正確にコントロールされていないといけません。今回、基生研、生理研、フランス国立科学研究センターの研究チームは、ホヤの発生過程において細胞分裂の方向をコントロールする新しい構造体を発見しました。この新しい構造体は、隣の細胞膜の一部が伸びてきて、“中心体”と呼ばれる小器官を引っ張ることにより、細胞の分裂方向を決めていると考えられました。このような隣の細胞の分裂方向をコントロールする構造体は、他の動物種においても報告がなく、細胞分裂制御の理解に全く新しい視点を与えます。

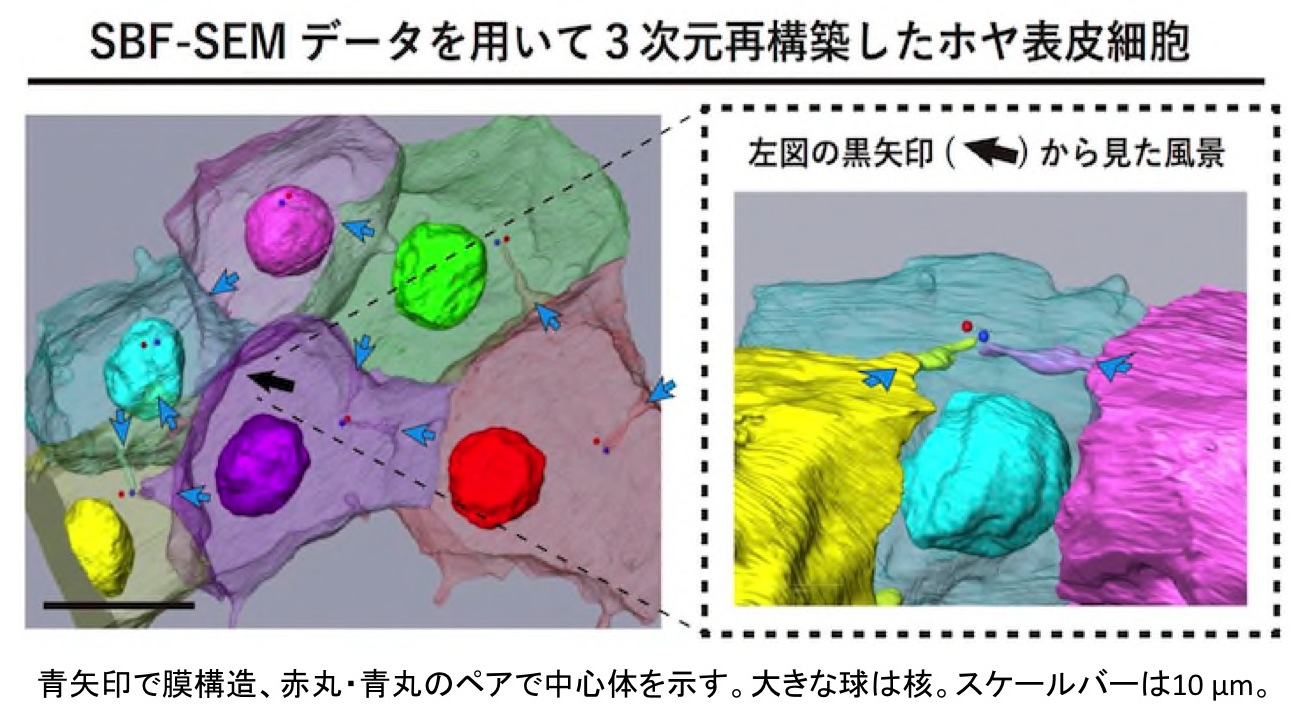

一般的に細胞分裂は、“中心体”という細胞内小器官が①複製され、②核の両側に移動し、③核をそれぞれの方向にたぐり寄せる、ことにより核分裂を引き起こして最終的に細胞が二つに分離します。今回、研究チームは海産動物であるホヤ(カタユウレイボヤ)に注目しました。ホヤは成体になると固着生活を送りますが、幼生の間はオタマジャクシ型で遊泳します。カタユウレイボヤの表皮細胞は、受精卵から数えて正確に11回だけ分裂することが知られています。そして、10回目までの分裂では、分裂の方向が揃っていませんが、最後の11回目の分裂でほとんどの表皮細胞が体の前後軸に沿って分裂します。そこで、この最後の分裂の時に何が起こるかを顕微鏡ライブイメージングにより調べた結果、細胞膜の一部が突起状に変形して胚細胞の後方から前方に向かって伸びていくことがわかりました。この新しい構造体を連続ブロック表面走査型電子顕微鏡(SBF-SEM)と呼ばれる装置で詳細に形態観察した結果、構造体は、隣の細胞から貫入してきて細胞内の“中心体”に向かって伸びていくことがわかりました。更なる観察により、この隣から伸びてきた構造体が“中心体”を引き寄せて複製後に核の両側に移動させることにより、ホヤ表皮細胞の分裂方向を決定していると予想されました。また、中心体は細胞分裂に関わる一方で、繊毛の形成にも関与することが知られています。この隣から伸びる構造体は、その繊毛の位置のコントロールにも働いていることが強く示唆されました。

本研究で発見した隣から伸びてくる構造体は、これまでに全く知られておらず、 “中心体”が関わる重要な現象において新しい知見を提供できると考えられます。

共同研究情報

根岸剛文、上野直人 基礎生物学研究所

安尾仁良 フランス国立科学研究センター

科研費・補助金、助成金情報

文部科学省科学研究費助成事業

Agence Nationale de la Recherche、Fondation ARC pour la Recherche sur le Cancer

生理研計画共同研究

リリース元

Physical association between a novel plasma-membrane structure and centrosome orients cell division

Authors: Takefumi Negishi, Naoyuki Miyazaki, Kazuyoshi Murata, Hitoyoshi Yasuo, Naoto Ueno

Journal: eLife (2016)

Issue: 5:e16550

URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022283616001169

DOI: 10.7554/eLife.16550