自閉スペクトラム症と考えられるサルの自然発生例を世界で初めて報告

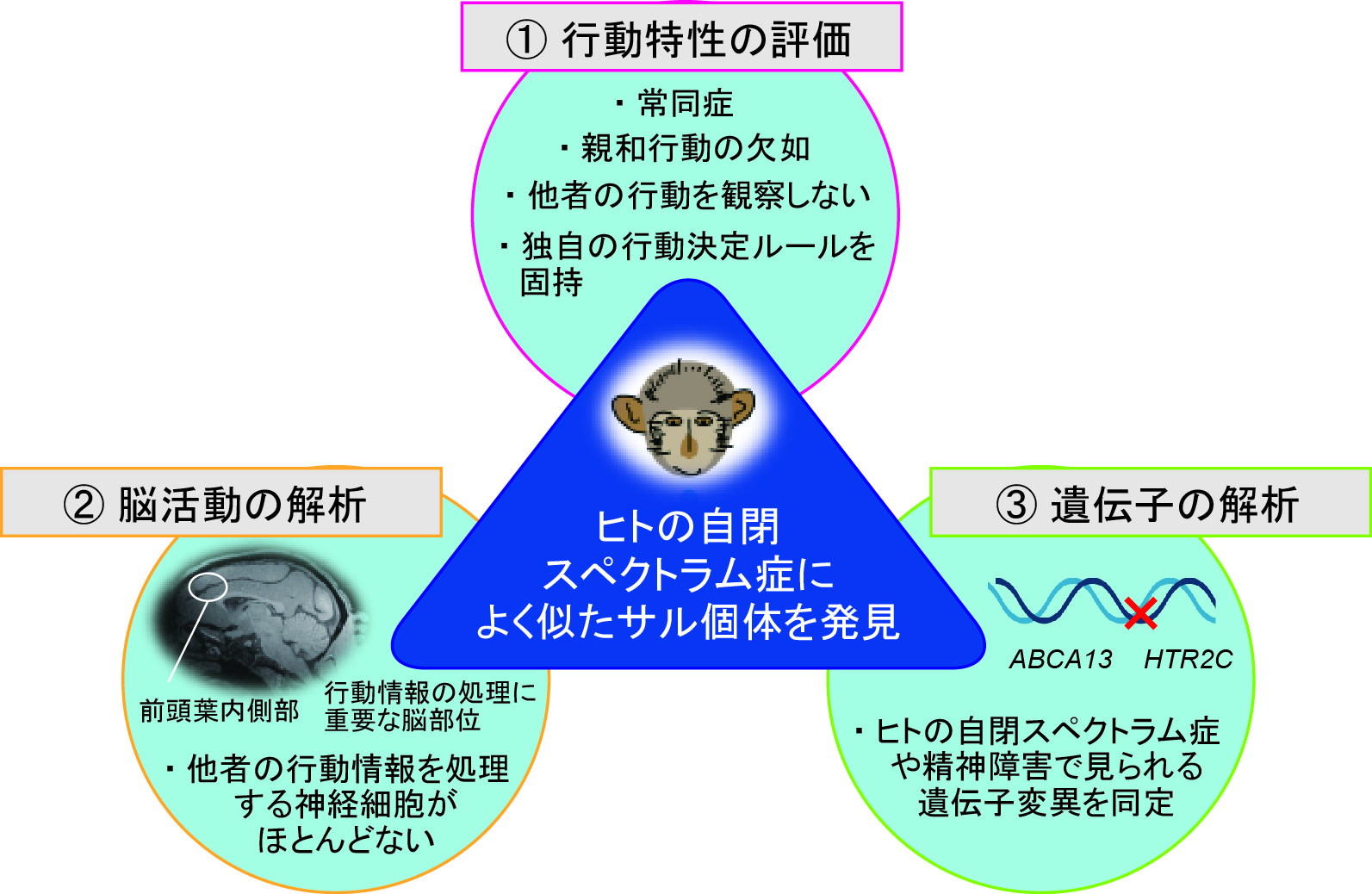

自閉スペクトラム症は、対人コミュニケーションおよび対人相互作用の障害と、限局的な興味や反復的な行動により定義される発達障害です。発生率は100人に1人程度とされ、比較的頻度の高い障害であると考えられていますが、それがどのような仕組みによって生じるのかについては、現在もよくわかっていません。今回私たちは、ヒトの自閉スペクトラム症と類似した行動特性を示す1頭のニホンザルを見出し、そのサルの詳細な行動解析、脳活動解析、そして遺伝子解析をおこないました。

このサルには、実験者との親和行動を欠くといった個体間の相互作用の障害や、頻繁に自分自身の爪を噛むといった反復的な行動が認められました。さらに、サル個体間の相互作用の障害について詳しく調べるため、このサルと定型的なサルをテーブル越しに対面するようにして座らせ、2個体のあいだで社会的な意思決定と行動選択を行わせる場面を作り出しました。その結果、このサルには、他者の行動を注意深く観察したり、他者の行動を自己の行動選択に生かしたりする能力を発揮していないことがわかりました。他の定型的なサルとは異なる独自の意思決定ルールを設定し、それに固持していることもわかりました。

続いて、このサルの脳のはたらきを調べるため、他者の行動情報の処理を担うとされる脳領域に微小センサーを挿入し、各神経細胞の活動をつぶさに解析しました。その結果、他の定型的なサルとは異なり、他者の行動に応答する神経細胞がほとんど存在しないことがわかりました。さらに、このサルの遺伝子を他の定型的なサルの遺伝子と比較したところ、このサルにおいてのみ、ヒトの自閉スペクトラム症や精神障害と関係する2つの遺伝子に変異(異常)が存在することがわかりました。

今回の研究は、自閉スペクトラム症様個体の自然発生例を、ヒト以外の霊長類動物において世界で初めて発見した点で画期的と言えます。今回の研究成果により、遺伝子の変異から脳活動の変容が生じ、さらにそれが非定型的な行動を引き起こす仕組みの一端が明らかになったと考えられます。これは、自閉スペクトラム症の病態を解明する重要な足がかりになると期待されます。

共同研究情報

研究者名:吉田今日子

研究機関名:地域医療機能推進機構湯河原病院

研究者の所属講座名、部門名:脳神経外科

研究者名:郷康広

研究機関名:自然科学研究機構新分野創成センター

研究者の所属講座名、部門名:ブレインサイエンス研究分野

研究者名:久島周、尾崎紀夫

研究機関名:名古屋大学大学院医学系研究科

研究者の所属講座名、部門名:精神医学講座

研究者名:豊田敦、藤山秋佐夫

研究機関名:国立遺伝学研究所

研究者の所属講座名、部門名:比較ゲノム解析研究室

研究者名:今井啓雄

研究機関名:京都大学霊長類研究所

研究者の所属講座名、部門名:ゲノム進化分野

研究者名:齊藤延人

研究機関名:東京大学大学院医学系研究科

研究者の所属講座名、部門名:脳神経外科学講座

研究者名:入來篤史

研究機関名:理化学研究所脳科学総合研究センター

研究者の所属講座名、部門名:象徴概念発達研究チーム

科研費・補助金、助成金情報

日本学術振興会特別研究員制度、文部科学省科学研究費補助金・新学術領域研究「ゲノム支援」、自然科学研究機構融合発展促進研究プロジェクト、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)「脳科学研究戦略推進プログラム」および「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」、科学技術振興機構さきがけ、自然科学研究機構新分野創成センターブレインサイエンス研究分野プロジェクト、日本学術振興会科学研究費助成事業の支援を受けて行われました。

リリース元

Title: Single-neuron and genetic correlates of autistic behavior in macaque

Authors: Kyoko Yoshida, Yasuhiro Go, Itaru Kushima, Atsushi Toyoda, Asao Fujiyama, Hiroo Imai, Nobuhito Saito, Atsushi Iriki, Norio Ozaki, Masaki Isoda

Journal: Science Advances

Issue: 2: e1600558, 2016

Date: 21 September, 2016

URL (abstract): http://advances.sciencemag.org/content/2/9/e1600558

DOI: 10.1126/sciadv.1600558