暑熱環境下において、顔や頭を冷やしただけでは脳の認知機能は回復しない

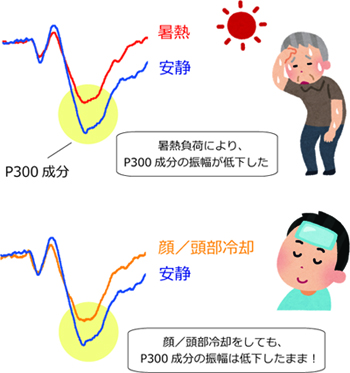

毎年夏になると熱中症に関するニュースが流れます。熱中症とは、暑い環境下で体温が上昇して身体機能に障害が起こることですが、その初期症状として、「頭がボーっとする」「集中力が低下する」といったものがあります。しかし、このような症状が出た場合、脳内で実際にどのようなことが起きているのか、科学的に明らかにされていませんでした。今回我々の研究グループは、体温を上昇させ、暑い環境下で被験者の脳活動や脳血流状態が通常の時と比べてどのように変化しているのかを研究しました。我々が着目したのは、ヒトの認知処理過程を反映しているとされる特殊な脳波「P300成分」(図)です。P300成分は、聴覚などの感覚刺激が与えられてから約300ミリ秒(0.3秒)後に出現する反応で、加齢や認知症などによって反応が小さくなることが知られています。身体を温めるため、被験者には「水循環スーツ」というダイビングスーツのような着衣を着用してもらいました。このスーツは、チューブを通して外部から中に水を流すことができるよう工夫されており、流す水の温度を調整することで、体を温めたり、反対に冷やしたりすることができます。

一般的に、暑い時には頭や顔、または身体を冷やすことが奨められています。今回の実験では、一般的な対処法として用いられる顔/頭部冷却した場合と、全身冷却をした際の効果についても調べました。実験の結果、P300の反応は、熱中症の初期症状が現れる体温の時に小さくなることがわかりました。また興味深いことに、顔/頭部冷却した際でも体温が高い状態ではP300の振幅は小さいままであることがわかりました。つまり、熱中症の場合、比較的症状が軽い初期の段階であっても、脳の認知機能は低下しており、さらに顔や頭部を冷やして対策を取ったとしても、元のレベルまで回復していないということです。また、最後に全身を冷却して体温が元のレベルより少し高いくらい状態まで戻してから行った計測では、動こうとする(実行)機能は回復しましたが、止めようとする(抑制)機能はまだ回復していないことがわかりました。体温が十分に下がらないと脳の認知機能の低下はすぐには回復しない、ということが示唆され、身体を十分に冷やしても抑制機能は十分に回復していないことが示唆されました。

今回の研究成果から、熱中症が頻発するスポーツ現場や高齢者において、予防法・対処法の確立に結びつくと期待されます。

共同研究情報

研究者名:芝﨑学

研究機関名:奈良女子大学

研究者の所属講座名、部門名:研究院生活環境科学系

研究者名:難波真理

研究機関名:奈良女子大学

研究者の所属講座名、部門名:大学院人間文化研究科

研究者名:大城岬

研究機関名:奈良女子大学

研究者の所属講座名、部門名:大学院人間文化研究科

研究者名:柿木隆介

研究機関名:生理学研究所

研究者の所属講座名、部門名:統合生理研究部門

研究者名:中田大貴

研究機関名:奈良女子大学

研究者の所属講座名、部門名:研究院生活環境科学系

科研費・補助金、助成金情報

基盤研究(B):乳児型発汗サーマルマネキンの開発へ向けて 不感蒸散および発汗の同時再現装置の構築(芝﨑学)

若手研究(A):暑熱環境におけるヒト脳認知機能低下を防ぐ対処法の開発(中田大貴)

リリース元

Title: Suppression of cognitive function in hyperthermia; From the viewpoint of executive and inhibitive cognitive processing.

Authors: Manabu Shibasaki, Mari Namba, Misaki Oshiro, Ryusuke Kakigi, Hiroki Nakata.

Journal: Scientific Reports

Issue: 7:43528

Date: Mar 7

URL (abstract): https://www.nature.com/articles/srep43528

DOI: 10.1038/srep43528.