ラット前頭皮質5層における興奮性細胞と抑制性細胞からなる神経回路の特性を解明

大脳皮質は他の脳領域と協調して働くために、多様な出力を作る必要があります。この出力を担っているのが、興奮性の錐体細胞です。私たちの研究グループはこれまでに、錐体細胞が軸索を伸ばす出力先ごとにタイプ分けができ、これら錐体細胞間の情報伝達の仕組みも違っていることを明らかにしてきました。では、大脳皮質の多様な出力はどのように組み合わされ、皮質外部へ伝わるのでしょうか。実は、大脳皮質には興奮性の錐体細胞の他に抑制性細胞と呼ばれる細胞があり、この抑制性細胞のもつ分子・形・電気などの性質によってグループ分けできることが、私たちのさらなる研究によって明らかになりました。

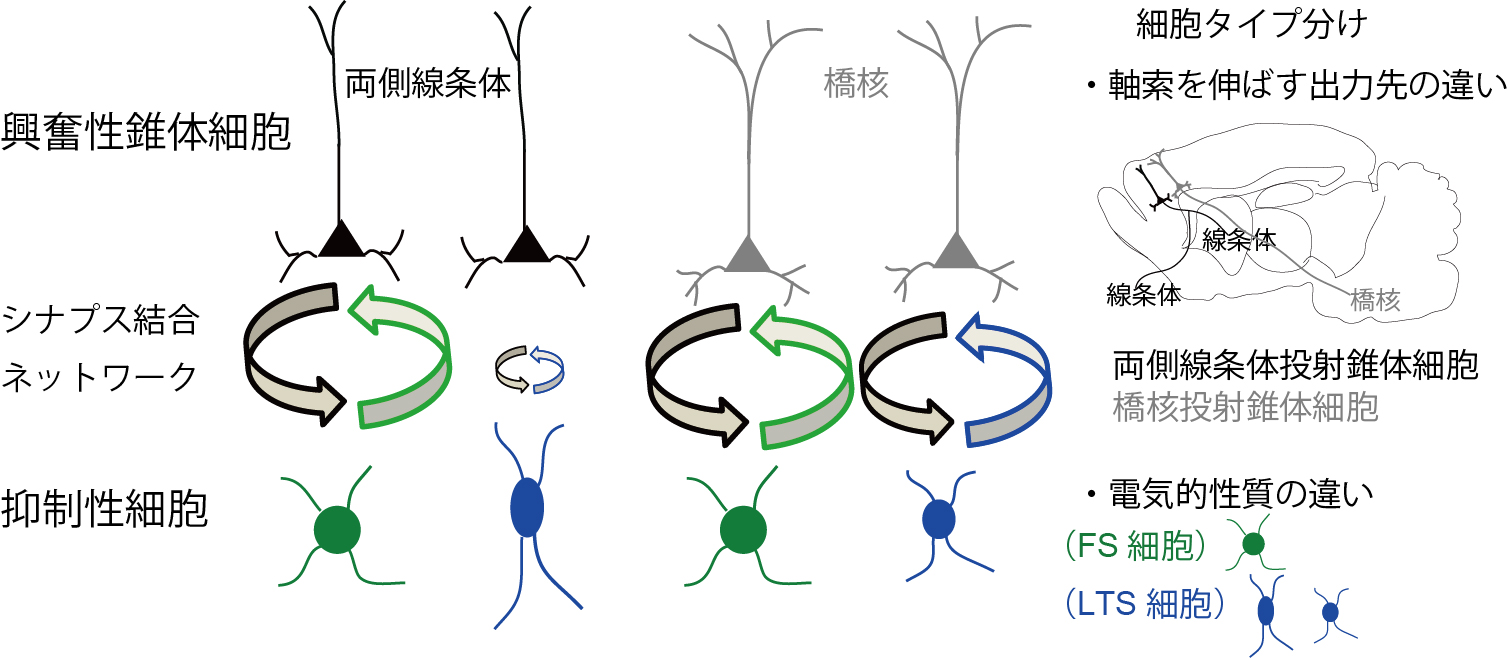

そこで今回私たちは、これらの抑制性細胞が多様な錐体細胞の出力の目的に応じてネットワークの仕方を変えているのではないかと考え、2種類の抑制性細胞グループ(FS細胞とLTS細胞)と2種類の錐体細胞グループ(両側線条体投射錐体細胞と橋核投射錐体細胞)とのシナプスを介したネットワークについて調べました。

錐体細胞は抑制性細胞を興奮させ、その細胞から抑制も受けるシナプス結合(相互結合)が多いと考えられていました。本研究では、FS細胞は2つの異なるタイプの5層の錐体細胞と相互結合するのに対して、LTS細胞はそのどちらか一方の錐体細胞のタイプだけと相互結合することが明らかになりました。そして、LTS細胞は相互結合する錐体細胞のタイプによって、形・電気の性質は異なり、情報伝達の仕組みも異なっていました。

さらに大脳皮質では、多様な錐体細胞と抑制性細胞がネットワークを変えることで、多様な出力パターンが作られる可能性があることが明らかとなりました。今回新しく判明した抑制興奮相互結合ルールは、大脳皮質が多様な情報を並列的に出力していく仕組みの解明に繋がると考えられます。FS細胞の多くはカルシウム結合タンパク質であるパルブアルブミンを持ち、LTS細胞は、ペプチドのソマトスタチンを持っている細胞の一部です。様々な精神疾患患者の大脳皮質の前頭野で、パルブアルブミン、ソマトスタチン細胞の異常がこれまで多く報告されています。本研究で明らかにされたネットワークの違いは、今後大脳皮質の局所神経回路異常の理解を深める上で極めて重要だと考えられます。

<用語解説>

FS細胞:速い発火を示すのでFast Spiking(FS)細胞と呼ばれています。

LTS細胞:閾値が低いスパイクも出すことができるためLow threshold Spike(LTS)細胞と呼ばれています。

共同研究情報

研究者名:加藤 成樹 ・ 小林 和人

研究機関名:福島県立医科大学・生体情報伝達研究所

研究者の所属講座名、部門名: 生体機能研究部門

科研費・補助金、助成金情報

新学術領域研究、基盤研究(B)

リリース元

Title: Segregated Excitatory–Inhibitory Recurrent Subnetworks in Layer 5 of the Rat Frontal Cortex

Authors: Mieko Morishima; Kenta Kobayashi; Shigeki Kato; Kazuto Kobayashi; Yasuo Kawaguchi

Journal: Cerebral Cortex

Issue: Volume 27, Issue 12, Pages 5846–5857

Date: 1 December

URL (abstract): https://doi.org/10.1093/cercor/bhx276

DOI: 10.1093/cercor/bhx276