社会行動の分子神経基盤の理解に向けて:アリの仲間感覚神経システムの3D構造研究

社会の形成・維持には“仲間感覚”の発達が不可欠です。その例として、アリは同じ巣のアリ(巣仲間)とそれ以外のアリ(非巣仲間)とを識別することで社会行動を営んでいます。その仲間識別には、「フェロモン」という物質が使われます。アリは、巣仲間のフェロモンとして、数種類の炭化水素化合物を組み合わせて用います。しかし、フェロモンは巣ごとに異なるため、フェロモンの組み合わせは膨大な数に上ります。アリはこの膨大な数のフェロモンの組み合わせをどのようにして認識しているのでしょうか?

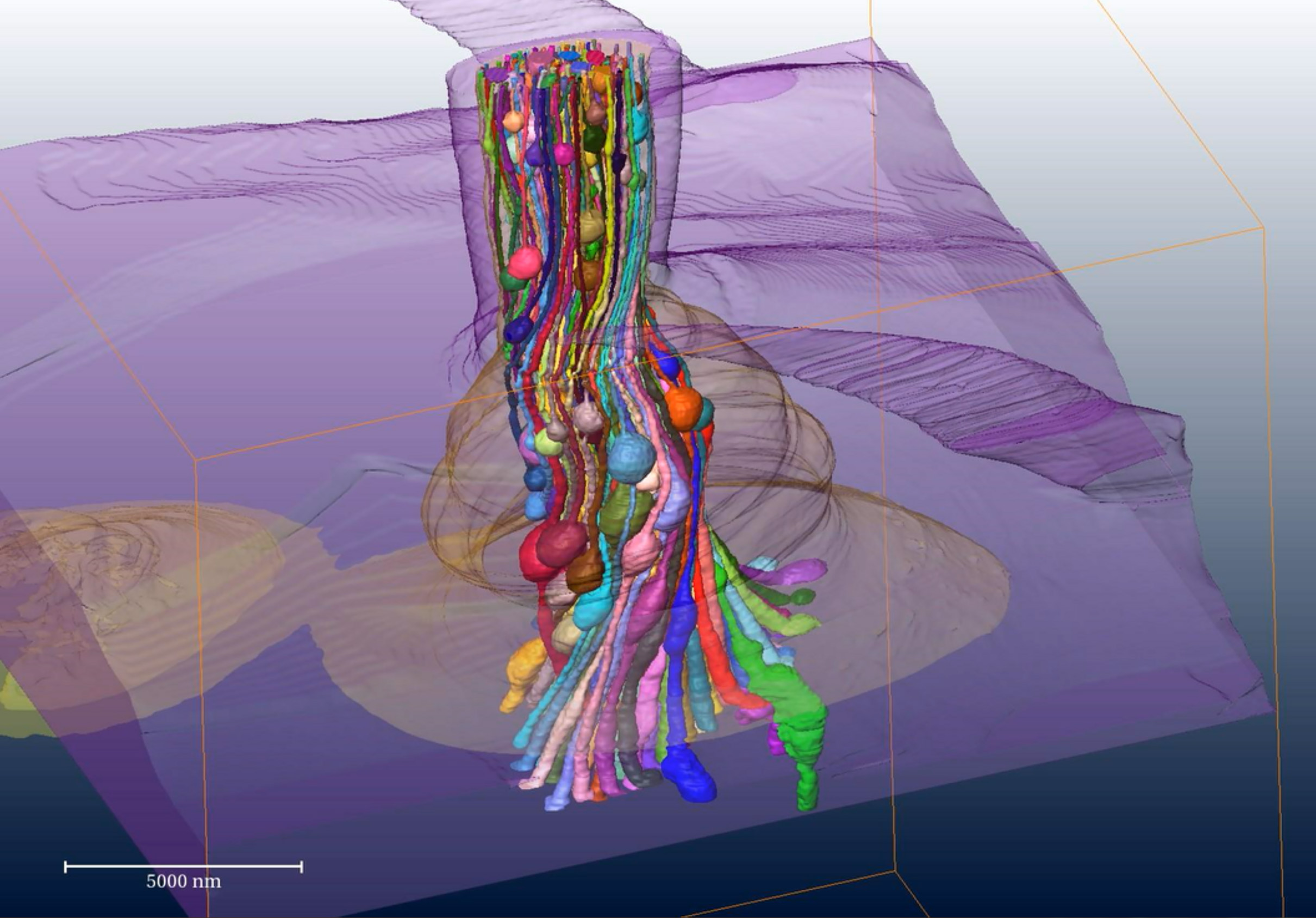

本研究では、まずクロオオアリの巣仲間識別行動をつかさどる触角上の感覚器官の構造を生理研の連続ブロック表面走査型電子顕微鏡(SBF-SEM)を使って調べました。結果、この感覚器官内には約100本の嗅覚受容神経の感覚突起が走っていて、その途中に300個を超える瘤状構造が存在し、神経突起はこの瘤状構造を介して700か所近くにわたって隣接する突起と結合していることがわかりました(図)。さらに、この神経間の結合にはイネキシンタンパク質による「ギャップ結合」と呼ばれる細胞間連絡機構が存在することがわかりました。これらの形態学的知見をもとに、情報伝達の様子をコンピュータシミュレーションしたところ、この神経ネットワークを用いることによって、アリが巣仲間識別を行う際の神経応答の強さを増強できることがわかりました。

本成果により、複雑な入力信号の中から必要な信号を正確に取り出すアリ仲間識別神経回路のメカニズムの一端が明らかになりました。今後さらに研究を進めることにより、より緻密で自己学習能力を持ち、社会行動が可能なバイオコンピュータ(AI)の開発につなげていけるものと期待されます。

図 SBF-SEMによるアリ触角嗅覚受容神経の感覚突起の三次元構造

共同研究情報

竹市裕介、上尾達也、尾崎まみこ(神戸大学)

宮崎直幸、村田 和義(生理学研究所)

科研費・補助金、助成金情報

生理研共同研究

リリース元

Title: Putative Neural Network within an Olfactory Sensory Unit for Nestmate and Non-nestmate Discrimination in the Japanese Carpenter Ant: The Ultrastructures and Mathematical Simulation

Authors: Takeichi Y, Uebi T, Miyazaki N, Murata K, Yasuyama K, Inoue K, Suzaki T, Kubo H, Kajimura N, Takano J, Omori T, Yoshimura R, Endo Y, Hojo MK, Takaya E, Kurihara S, Tatsuta K, Ozaki K, Ozaki M

Journal: Frontiers in Cellular Neuroscience

Issue: 12, 310

Date: 2018.9.19 publish & online

URL (abstract): https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fncel.2018.00310/full

doi: 10.3389/fncel.2018.00310