国内で新規に発見された巨大ウイルスは、その多様な世界を明らかにした

2003年にそれまでブラッドフォード球菌と呼ばれていた細菌が、実は巨大なウイルスであることが判明し、人々を驚愕させました。それ以降、マイコプラズマなど最小の細胞性生物よりも大きなウイルスが世界各地で見つかり、これらは「巨大ウイルス」と呼ばれるようになりました。巨大ウイルスはアメーバなどの単細胞生物を宿主として存在しており、国内でも何種類かの巨大ウイルスが発見されています。

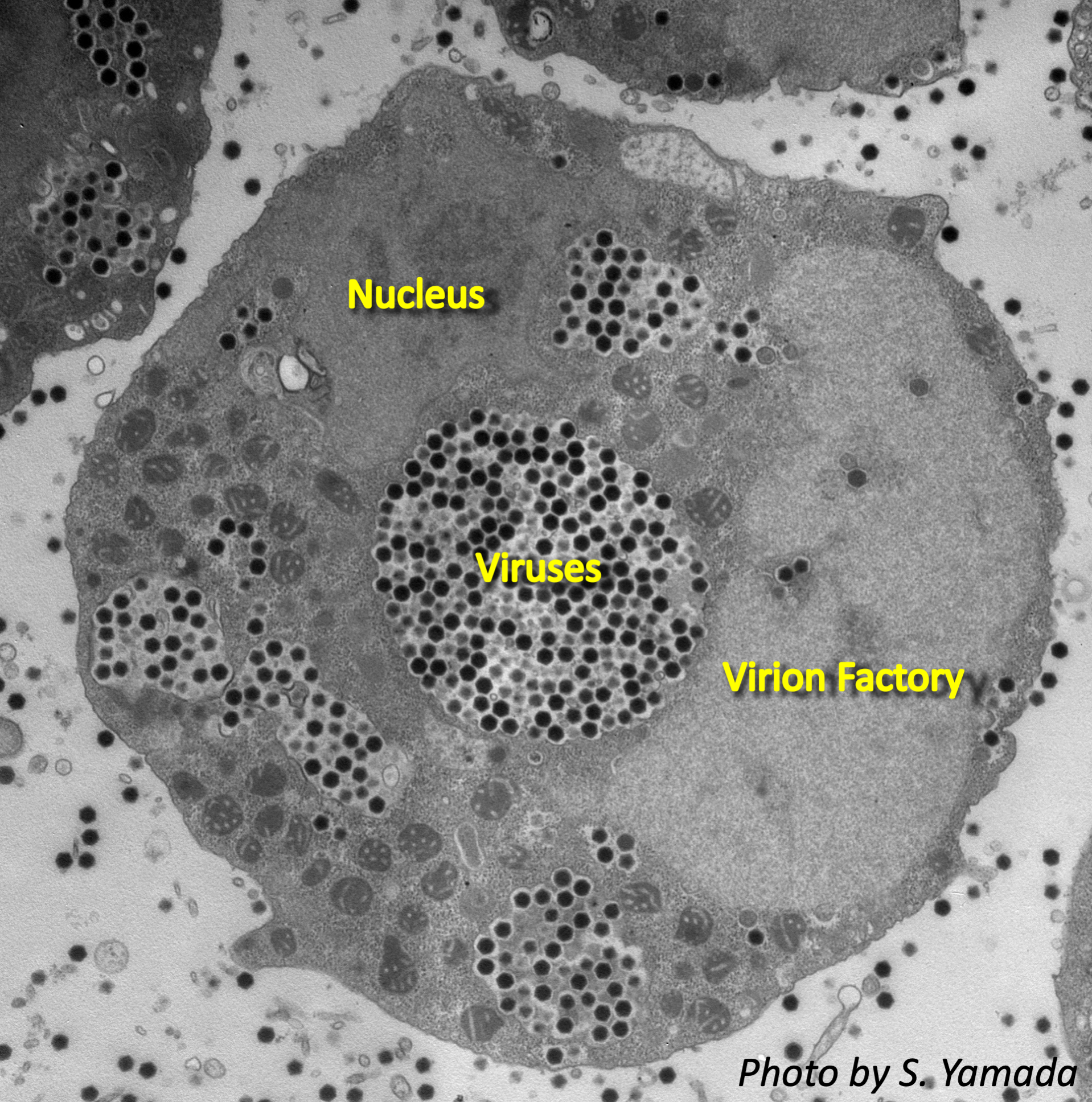

本研究では、東京理科大の武村政春教授を中心とする研究チームが、国内の3カ所の水辺で採取した水サンプルから、巨大ウイルスの存在を示すアメーバの細胞変性効果を確認しました。そして、その上清からウイルスを分離し、ゲノムDNAを抽出して遺伝子解析した結果、巨大ウイルスの一つマルセイユウイルス科ウイルスのものに近いことが判明しました。生理研との共同研究では、この細胞変性効果を示したアメーバ細胞の内部を電子顕微鏡で調べました。その結果、細胞内に直径250 nm程度の正二十面体形をした巨大ウイルスをたくさん確認することができました(図)。さらに、細胞内には、「ウイルス工場(Virion Factory)」と呼ばれるウイルスを製造するために特別な器官が形成されていました。これらの特徴から、これがマルセイユウイルス科ウイルスであることが確認できました。そして、そのサンプルが採取された地名から、それぞれをマルセイユウイルス科の「ホクトウイルス」「カシワザキウイルス」「キョートウイルス」と命名しました。

興味深いことには、これまで、1つの場所から1種類の巨大ウイルスのみ同定されることが通例でしたが、今回の研究では、3ヶ所の水サンプルからそれぞれ異なるキャプシド遺伝子をもつ巨大ウイルスが複数同定されました。また逆に、同一のキャプシド遺伝子を持つウイルスが、異なる採取場所で見つかりました。

本成果は、巨大ウイルスが極めて狭い範囲でも多様に分布していることを、分離した巨大ウイルスを使って世界で初めて示しました。そして、そのことは巨大ウイルスの進化においても、重要な知見を与えると考えられます。今後、さらに研究が進むことで、自然界における巨大ウイルスと細胞性生物との関わりが明らかになっていくものと期待されます。

図1 カシワザキウイルスに感染したアメーバの電子顕微鏡像。

共同研究者

武村政春(東京理科大)

村田和義(生理学研究所)

科研費や補助金、助成金など

科研費(JSPS)、生理研共同研究

リリース元

Title: Fifteen Marseilleviruses Newly Isolated From Three Water Samples in Japan Reveal Local Diversity of Marseilleviridae

Authors: Keita Aoki, Reika Hagiwara, Motohiro Akashi, Kenta Sasaki, Kazuyoshi Murata, Hiroyuki Ogata and Masaharu Takemura

Journal: Frontiers in Microbiology

Issue: 10, 1152

Date: 2019, May 24 Published

URL: https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.01152

DOI: 10.3390/ijms20092308.