消化管のバリア機能と恒常性の維持にかかわる新しい分子の発見

-ショウジョウバエをモデルとした研究から-

動物の消化管の表面は、「上皮」とよばれるシート構造に覆われています。上皮は外界(消化管の内側(管腔側)も外界です)から体の内部を保護するバリアとして機能しています。しかし、上皮が効果的なバリアとして働くためには、上皮をつくる細胞(上皮細胞)の隙間の漏れを防ぐ必要があります。私たちヒトでは、タイトジャンクションという細胞間接着装置がその隙間を塞いでいます。一方、ショウジョウバエなど昆虫ではセプテートジャンクション(以下SJ)が同じ役割を担っています。私たちは、ショウジョウバエ消化管のSJに注目し、その分子構築、形成機構、生理機能と共に、消化管恒常性維持における役割について研究を進めています。

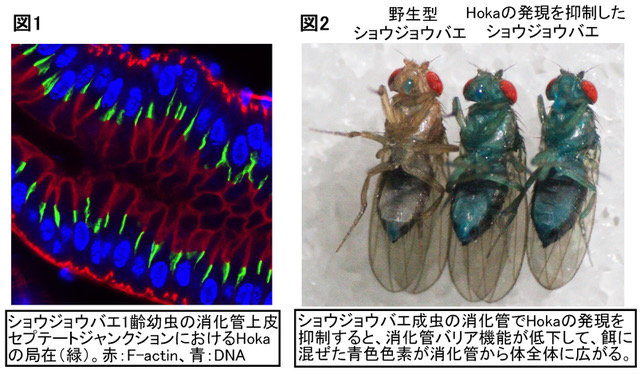

今回私たちは、新規SJ構成分子として1回膜貫通型タンパク質Hokaを同定しました(図1)。Hokaを欠失したショウジョウバエは、消化管上皮のSJが正常に形成されず幼虫期で発生が止まることが分かりました。また、Hokaは他のSJ構成分子Ssk, Mesh, Tsp2Aと分子複合体を形成し、協調してSJの形成に関わることが明らかになりました。

次に、ショウジョウバエ成虫の消化管恒常性の維持におけるHokaの役割を解析しました。成虫になったあとに消化管のHokaの発現を抑制すると、上皮バリア機能が低下し(図2)、個体が短命になりました。そして、その消化管では幹細胞の著しい増殖亢進と上皮細胞の腫瘍化が観察されました。興味深いことに、そのような消化管の上皮細胞では、細胞の向きや形の決定に重要な酵素であるaPKC (atypical protein kinace C)の発現が大きく上昇していることが分かりました。そこで、Hokaの発現を抑制した消化管でさらにaPKCの発現を抑制したところ、幹細胞の増殖が低下することが分かりました。これらの結果より、Hokaはショウジョウバエ消化管においてaPKCの活性を制御し、幹細胞の増殖をコントロールしていることが明らかになりました。

消化管バリア機能の低下に関連するヒトの病気として炎症性腸疾患が知られ、その病態とSJの欠失により異常になったショウジョウバエ消化管との間には、いくつかの類似点が見られます。消化管恒常性の維持機構はヒトとショウジョウバエとの間に共通性があるので、本研究の成果はヒト炎症性腸疾患の理解に役立つ可能性があります。また、農業分野では、SJ構成分子を阻害し農作物の害虫を駆除する試みが注目されています。

本研究成果はJournal of Cell Science誌に掲載され、注目論文として同号の”Research Highlight”で紹介されると共に、表紙に採用されました。

科研費・補助金、助成金情報

科研費補助金 基盤研究C(代表研究者:泉 裕士)

リリース元

Title: The novel membrane protein Hoka regulates septate junction organization and stem cell homeostasis in the Drosophila gut

Authors: Yasushi Izumi, Kyoko Furuse and Mikio Furuse

Journal: Journal of Cell Science

Issue: 134 (6)

Date: 26 March 2021

URL (abstract): https://jcs.biologists.org/content/134/6/jcs257022

DOI: 10.1242/jcs.257022

(Research Highlight): https://jcs.biologists.org/content/134/6/e0605

(Cover image): https://jcs.biologists.org/content/134/6.cover-expansion