巨大ウイルス「メドゥーサウイルス」の粒子形成過程に伴うカプシドの構造変化を解明

2024年11月18日

研究報告

概要

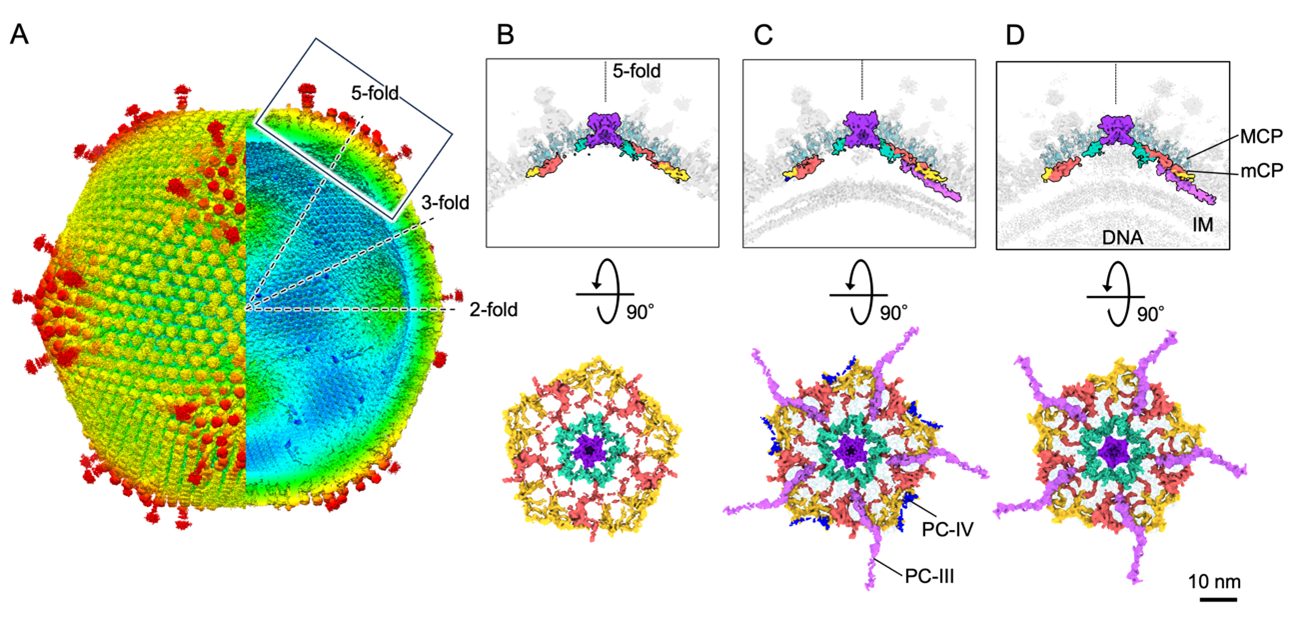

小型の細菌(直径約200 nm*1)よりも大きなサイズのウイルスは一般に巨大ウイルスと呼ばれます。巨大ウイルスの中には、その大きさにかかわらず幾何学的な正二十面体(いわゆるサッカーボール)構造をしたカプシド(殻)で覆われたものがあり、そのような巨大なウイルス粒子がどのように形成されるかは諸説があるものの現在のところよくわかっていません。我々の共同研究グループが国内で発見し2019年に報告したメドゥーサウイルス(1)も正二十面体構造をした巨大ウイルスの一つですが、興味深いことに、このウイルスに感染したアメーバは成熟ウイルス粒子に加えて多数の未成熟な粒子も同時に放出することを突き止めました(2)。本研究では、クライオ電子顕微鏡*2を用いて、メドゥーサウイルスの成熟および未成熟粒子の構造を詳細に調べることで(図1A)、メドゥーサウイルスの粒子形成過程におけるカプシドの構造変化(図1B〜D)を明らかにすることができました。メドゥーサウイルスでは、最初にカプシドだけからなる粒子が形成され、続いてウイルスDNAを覆うための脂質の膜が内部に形成されます。この時に、この脂質でできた膜(核膜)を支えるタンパク質因子として、PC-IIIとPC-IVが新たに形成されることがわかりました(図1C)。そして、その直後にこの膜内にウイルスDNAが注入されるのですが、この時に核膜は正二十面体の5回対称軸頂点(図1の5-fold)から少し離れ、同時にPC-IVも消失してしまいました(図1D)。その他にも、5回対称軸頂点を形成する “ペントンタンパク質”の一部も消失することが観察されました(図省略)。このように、ウイルス粒子の形成は、カプシドを構成するタンパク質因子が動的に構造変化することで行われることが明らかになりました。

本研究は、巨大カプシドウイルスがどのように形成され、どのように次の感染を成立させるのかについての一つの過程を明らかにしました。今後、さらなる研究により、巨大ウイルス粒子における感染増殖メカニズムの全容が明らかになることが期待されます。

図1 メドゥーサウイルスの7Å分解能カプシド構造(A:左側が外見、右側が内部構造)と、ウイルス粒子形成過程“カプシドのみ(B)、核膜(IM)あり(C)、核膜とDNAあり(D)”の、各5回対称軸(5-fold)付近(Aのボックス)のカプシド構造の変化。

図1 メドゥーサウイルスの7Å分解能カプシド構造(A:左側が外見、右側が内部構造)と、ウイルス粒子形成過程“カプシドのみ(B)、核膜(IM)あり(C)、核膜とDNAあり(D)”の、各5回対称軸(5-fold)付近(Aのボックス)のカプシド構造の変化。参考文献:

1) Yoshikawa et al. J Virol 93(8), e02130-18, 2019

2) Watanabe et al. J Viol 96(7), e0185321, 2022

用語解説:

*1 nm(ナノメートル):1 nm = 1 / 1,000,000 mm

*2 クライオ電子顕微鏡:生物試料を急速凍結させて、そのまま観察することができる電子顕微鏡。

共同研究情報

武村政春(東京理科大学)渡邉凌人、宋 致宖、村田和義(生理研/ExCELLS/総研大)

科研費などの情報

本研究は、科研費(JP17H05825, JP19H04845, JP20H03078)、AMED BINDS(JP18am0101072)、生理研共同研究(20-239)、ExCELLS共同研究(20-004)の支援を受けて行われました。論文情報

Title: Subnanometer structure of medusavirus capsid during maturation using cryo-electron microscopyAuthors: Ryoto Watanabe, Chihong Song, Masaharu Takemura, Kazuyoshi Murata

Journal: Journal of Virology

Issue: 98(9), e0043624

Date: 28 August, 2024

URL: https://doi.org/10.1128/jvi.00436-24