|

|

(所属領域) 第四領域・公募班員 |

|

|

(氏名) 伊藤 誠二 |

||

|

(所属・職名) 関西医科大学・医化学講座・教授 |

||

|

(電話) 06-6993-9425 |

(FAX) 06-6992-1781 |

|

|

(E-mail)

ito@takii.kmu.ac.jp |

(URL) http://www3.kmu.ac.jp/medchem/index.html |

|

|

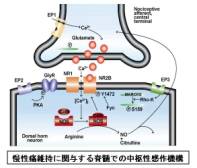

(メッセージ) 神経損傷に伴う神経因性疼痛は従来の鎮痛薬が効かずしばしば難治性となることから、アメリカ議会は「The Decade of Brain」に続き、2001年から始まる10年間を「The Decade of Pain Control and Research」とすることを宣言し、痛みの研究・治療を飛躍的に充実させるための取り組みが強力に推進されています。末梢組織の侵害情報は脊髄後角から大脳皮質に伝達され、痛覚と認識されます。慢性痛の特徴は末梢組織の障害が治癒しても持続すること、感受性が変化することです。感受性の変化は皮膚感覚の一次中継地である脊髄での中枢性感作が深く関与し、その感作は遺伝子発現の変化や神経回路網の再構築による器質的変化によることが提唱されてきました。痛みの研究はこれまでラットで行われてきましたが、私たちはノックアウトマウスの実験を行うためにマウスで神経因性疼痛モデルを確立しました。国内外の多くの研究者と共同研究を推進し、非可逆的な神経損傷に伴う神経因性疼痛が可逆的なNMDA受容体の活性化と神経型一酸化窒素合成酵素の活性化により維持されていることがわかり、左上図のようなモデルを現在想定しています。後シナプス肥厚(PSD)のNMDA受容体は100以上のタンパク質と複合体を形成することから、神経因性疼痛に関与する分子を同定するために、プロテオミクス的手法を用いて解析を行っています。また、上記のモデルを検証するために、摘出脊髄標本を用いてnNOS活性を測定する方法を確立し、生化学的にその活性化機構をin situで明らかにしたいと考えています。さらに、サルを用いたPET実験による痛覚のイメージングを試みています。 脊髄の中枢性感作機構は海馬の記憶・学習にみられる長期増強や小脳の長期抑圧などの可塑性変化と驚くほど共通性があると考えられ、慢性痛は脊髄における神経可塑性モデルと考えています。痛覚研究の利点は、分子レベルから動物個体の痛覚反応まで体系的に解析できることです。H11〜H16年の特定領域研究「神経回路」(大森治紀班長)に参加させていただき、国内外の多くの研究者と共同研究を推進できました。これまでの痛みの研究は脊髄での痛覚伝達に主眼がおかれてきましたが、「統合脳」では痛みはどう認識されるのか明らかにしたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 |

||

|

(研究室で有する実験技術・リソースとその公開の可能性) ○

動物疼痛モデルの作製と疼痛反応の評価 ○

蛍光プローブによる[Ca2+]i、NOの測定 ○

摘出脊髄スライス標本によるnNOSの活性測定とシグナル解析 ○

プロテオミクス(Ettan DIGE – MALDI-TOF-MS) ○

生化学・分子生物学一般的技術 |

||