脳賦活検査の総論

近年著しい進歩を遂げた医用画像法の1つである磁気共鳴断層画像法 (MRI) の応用により、全く傷をつけずに、人間の脳がどのように働いているかを外部から観察することが可能となった。MRI の撮影原理と、局所脳血流による脳機能計測法の変遷を概観したのち、私たちの日々の行動に伴って脳内ではなにが起こっているのか?という問いに答えるべく 行われている研究の一端を紹介する。

はじめに

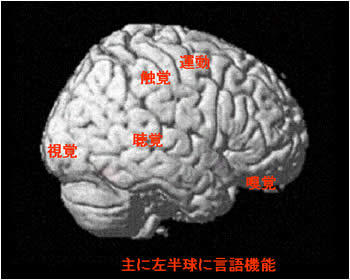

脳の異なった領域は身体の異なった部分や機能を制御している。これを脳機能の局在といい、1861年以降百有余年にわたる脳損傷患者の研究から証拠づけら れてきた。例えば、視覚機能は頭の後方(後頭葉)、運動機能は頭の上方に局在している(図1)。一方で脳は異なる機能を協調して働かせることができる。 コーヒーを飲むときには、コーヒーカップを見て、それを手にとり、口まで持ってくる。これは視覚機能と手の運動機能が統合されて初めて成立する。このよう な日常的な例からみても、いかに局在化された機能が統合されるかを問うことは脳を理解するうえで本質的であることがわかる。そこに神経活動の空間的分布と その連関状態をヒト脳で非侵襲的に観測することの重要性がある。ポジトロン断層画像(PET), 機能的磁気共鳴画像(機能的 MRI)による非侵襲的脳機能画像の発達がこのような観測を可能にし、高次脳機能の解明には欠かせない手段とみなされている。

|

脳機能局在を示すシェーマ。視覚は後頭葉、聴覚は側頭葉、運動と触覚は前頭葉と頭頂葉の境界あたりに局在している。また言語機能は主に左半球に局在しているといわれている。

|

脳血流を用いた脳賦活検査の原理

局所の神経活動、特にシナプス活性とそのブドウ糖代謝とは平行し、さらに、局所脳血流は酸素供給を媒介としてブドウ糖代謝と平行しているといわれ(1)、 局所の脳血流の変化を測定することにより、局所脳神経活動の変化を知ることができる。脳血流を用いた脳賦活検査では、この局所脳血流の増加と神経活動によ るエネルギー消費の増大が連関している、という事実に基づき、課題遂行中の脳血流と対照となる状態(多くは課題を遂行していない安静状態)における脳血流 と比較して、脳血流の増大している領域の分布を全脳にわたり描出するという方法を用いる。血流の有意な増加が認められた領域が、その課題の遂行に、何らか の役割を負っていると推論することにより、ある課題に関連した神経活動の変化の起こった場所を同定することができる。これが、脳血流を用いた脳賦活検査の 原理である。

神経活動と脳血流:歴史的背景

脳血流と神経活動の関係について最初に言及したのはイタリアの生理学者Mossoであった。1881年が彼は脳外科手術後に頭蓋骨に欠損の出来た患者で、 大脳皮質の拍動を計測した。この拍動が精神活動に伴い局所的に増強することから、局所脳循環は精神神経活動により変動すると結論した。1890年には RoyとSherringtonが脳局所の活動に伴う代謝亢進がその部位の脳血流の増加をもたらすことを動物実験から推論した。1928年Fulton は、後頭葉に動静脈奇形のある患者から、頭の中で雑音がするという訴えを聞いた。この雑音は動静脈間の血圧差によるもので血流に比例するものであり、 Fultonはこの音が単に開眼しているときより、読書しているときのほうが大きいことを記録、局所脳血流と精神活動の強度が相関することを結論した。こ のように、脳活動は局所脳血流の変動で測定できることは比較的古くから知られていたが、計測技術の進歩がこれを現実化したのは第二次大戦後である。 1955年Ketyは動物実験において局所血流を定量化する方法を開発した。さらにこれを人間に非侵襲的に適用するためには、1970年代以降の医用画像 技術の急速な進歩が必要であった。

医用画像技術は、光(あるいは電磁波)の応用による人体の可視化技術である。即ち可視光より波長の長い(ラジオ波)あるいは短い電磁波(X線、同位体ト レーサーから出るガンマ線)を用いて体内の情報を取り出すのである(図2)。この情報の中には形態と機能があり、前者は主にX線画像診断学、後者は核医学 として発展してきた。前者は1895年レントゲンによるX線の発見、後者は1896年ベクレルによる自然放射能の発見を端緒とする。ヒト脳血流測定はまず 核医学的手法により可能となった。これは、脳血流に比例して脳局所に貯留するような物質を放射性同位元素で標識し、体外から計測するというものである。ま ず1960年代の ガ スによる計測が行われた。ついで1972年のHounsfieldによるX線コンピュータ断層撮影法(CT)の発明を契機に、断層画像再構成技術が脳血流 測定に取り入れられ、1980年代には、ポジトロン断層画像(PET)を用いて局所脳血流を定量する方法が確立した。PET(positron emission tomography)とは、陽電子(positron)が消滅するときに放射する消滅ガンマ線を同時計測することにより、生体内の陽電子放射トレーサー の局所濃度分布を算出し、断層画像にする技術であり、適切なトレーサーを用いることにより脳血流以外にも様々な生理的生化学的な計測が可能な方法である。

|

医用画像技術に用いられる光(電磁波)

|

MRI

短い電磁波の医学利用が比較的早くに始まったのに比較すると、比較的波長の長いラジオ波を利用して体内情報を画像化する磁気共鳴画像法(magnetic resonance imaging、MRI)は比較的最近の技術である。MRIは、水素原子の核磁気共鳴現象を利用した画像法である。核磁気共鳴現象は1946年 Bloch,Purcell(2, 3)により独立に発見され、主に化学領域で発展した。1970年代に入り、医学上のきわめて重要なテーマである腫瘍の悪性良性の鑑別に役立つという報告 (4)から、核磁気共鳴現象から医用画像を作成しようという機運が高まり、1973年に Lauterbu rによってMRIが発明された(5)。生体内に豊富にある水の水素原子は均一静磁場下に置くと、特定の周波数のラジオ波を吸収(共鳴)、放出(緩和)する (核磁気共鳴現象)。この現象は静磁場と平行にコイルをおくことにより徐々に減衰する交流電流として検出でき、この交流電流は磁気共鳴(MR)信号と呼ば れる。このMR信号に埋め込まれた位置情報をCTの原理により取り出す(図3)。得られた画像は、主に生体内組織間の組成の違いに起因する水素原子の分布 密度と緩和速度の違いを反映する。このため撮影パラメータを変更することによりさまざまな組織間のコントラストを強調した画像を得ることができる。X線と 比べるとMRIにはいくつかの利点がある。第一に用いられるラジオ波はX線に比べてはるかにエネルギーが小さい(約1兆分の1)から、それに対応して組織 に損傷を与える確率も小さくなる。またX線は生体に少ない重原子(たとえば骨に含まれるカルシウム)を検出するのに最も適しているのに対し、MRIは生体 に豊富にある水素を検出するのに適している。このことは、頭蓋骨や脊椎により厳重に保護されている神経組織を画像化することにおいて特に有利である。

|

MRIの原理

|

核磁気共鳴現象は静磁場と平行にコイルをおくことにより検出できる(MR信号)。均一静磁場中において、生体を構成する水素原子により形成される磁気モーメントは、静磁場方向を中心軸とする歳差運動をし、その周波数(Larmor周波数)は、その場の静磁場に正比例する。その比例係数は水素原子に固有である。この周波数に等しいラジオ波を照射すると、エネルギーを吸収して横磁化(Mxy) が発生し、これが交流電流として検出される。徐々に減衰するため自由誘導減衰(FID)とも呼ばれる。均一静磁場におかれた人体からのMR信号には、位置情報はない。断層画像を作成するためには、生体局所におけるMR信号を分別するための位置情報を付加しなければならない。このために、線形傾斜磁場を用いる。線形傾斜磁場を静磁場に付加することにより、位置の違いが、それぞれの場所における磁場の違いとなる。歳差運動の角速度はその場の磁場に正比例することから、位置の違いは歳差運動の角速度の違いに反映される。このため、位置情報が、自由誘導減衰に含まれる、異なる角速度の交流成分として表現される。このようにしてMR信号に埋め込まれた位置情報を CTの原理(フーリエ変換)により取り出す。得られた画像(左下)は生体に豊富にある水素の分布密度と水素の置かれた‘環境’を反映する。X線CTに比べ、脳組織間のコントラストが高いこと、どの方向の断面も撮影可能であるなどの特徴がある。

MRIによる局所脳血流変化の検出:機能的MRI

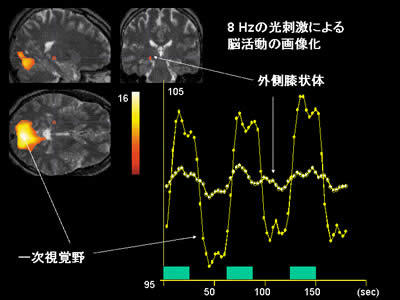

MRIはその高いコントラスト分解能から、初期臨床応用においては、脳の解剖学的詳細を画像化する方法とみなされていた。しかし1990年代に入って MRIの高速化とあいまって、血中の酸素を内因性の造影剤とする局所脳血流変化の画像化が成功し、機能的MRIへの道が拓かれた。機能的MRIは主に、神 経活動亢進時に起こる、血管内の血液酸素化のバランスの局所的変化による、わずかな信号増強をとらえているので、blood oxygen level dependent (BOLD) method と呼ばれている。酸化ヘモグロビンと還元型ヘモグロビンは、磁性的性質が異なることが古くから知られており(6)、還元型ヘモグロビンが血管内に存在する ことにより、血管周囲の磁場の局所的不均一が惹起される。局所磁場不均一の存在により、NMR信号は、それが存在しない場合より小さくなる。神経活動亢進 時には、脳血流の増大により、脳組織の酸素摂取を上回る酸素が供給されるため、局所還元型ヘモグロビンが減少する。このため、 NMR信号が増加する(図4)(7)。この方法の利点は、数秒間隔で全脳の脳血流変化を記録でき、データ収集量もPETに比べてはるかに大きく出来る点で ある。現在では局所脳血流変化を全脳にわたり、数mm程度の空間的解像度で、秒単位で計測することが可能である(図5)。このため、空間的時間的に複雑に 展開したデータを処理する方法の開発が望まれている。

|

PETと機能的MRIにおける脳血流と信号の関係

|

|

8Hzの光刺激による脳活動の画像化。外側膝状体と一次視覚野の神経活動が、捉えられている。

|

検査の実例

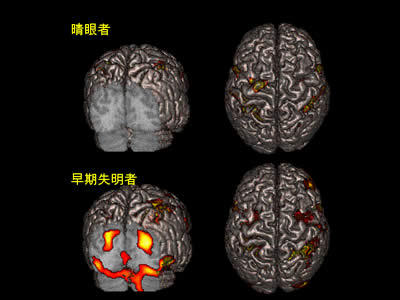

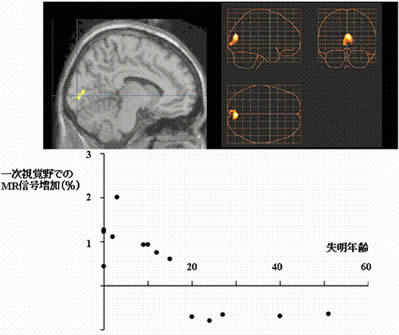

盲人の視覚野は、視覚入力を失っているために、その本来の目的のためには用いられていないが、どのような機能をはたしているかは、不明であった。 点字読においては、単純な触覚情報を、言語として意味のあるパターンに変換する必要がある。点字の触覚情報は体性感覚領野で処理されるのであろうが、文字 の認識は通常視覚系で行われている(図1)。盲人において点字読を遂行する神経回路網を特定するために、筆者らは、PETによる脳賦活検査を行った(8, 9)。さまざまな失明年齢の、点字読に熟達した8人の被験者のうち2人は、先天盲、残り6人は早期に視力を失った後天盲である。課題は、8文字からなる点 字列を2.5秒ごとに提示し、これが意味のある単語か否かを判定させた。対照として、晴眼者10人、盲人6人に対して、非点字性触覚弁別課題を用いて脳賦 活検査を行った。点字読により、盲人の一次視覚野を含む後頭葉が賦活された。また、全脳で観察すると一次運動感覚野から頭頂葉、後頭葉背側部にかけての賦 活もみられた。盲人と晴眼者に対し、同一の非点字性触覚弁別課題を遂行させたところ、盲人では、一次視覚野を含む後頭葉腹側が賦活化される一方、二次体性 感覚野は抑圧されていた。晴眼者では、これとちょうど逆のパターン即ち後頭葉腹側が抑圧、二次体性感覚野が賦活化されていた。この結果は機能的MRIでも 再確認された(図6)。一方で、このような劇的な機能再構築が、年齢に依存するかどうかは不明であった。そこでさまざまな失明年齢の点字読に熟達した被験 者15名を対象として機能的MRIによる脳賦活検査を行った。機能的MRIではデータ量が多いために、個々人において脳のどの領域が活動したかを判定でき る。課題は、点字をもちいた受動的な触覚弁別課題である。これによると、16歳までに失明した被験者では一次視覚野が触覚弁別課題で賦活したが、それ以降 に失明した被験者では賦活が見られなかった(図7)。視覚連合野においては年齢依存性が見られなかった。このことから、視力障害者での触覚刺激における視 覚野の賦活はおそらく視覚連合野を経由するものと推測された(10)。長期にわたる視覚入力の結果、触覚弁別処理が、かならずしもその本来の入力をうける 領域以外のところ(視覚野)で処理されうることが示された。

|

右示指による点字弁別課題中の脳賦活状態を、高分解能MRIに重ねた。

早期失明者においては一次視覚野を含む後頭葉の活動が見られる(下段左)一方、晴眼者では後頭葉の賦活が全く見られない(上段左) 。

頭頂葉の活動は両者ともに見られる(右)。

|

|

下段は安静時と比較した際の点字弁別課題遂行時のMR信号増加量(%)を失明年齢に対してプロットしたものである。 15歳を境にして、一次視覚野の課題依存性活動に変化が見られる。15歳以前に失明した早期失明者と晩期失明者における、脳活動の差を高分解能MRIに重 ねた(上段左)ところ、その差は一次視覚野にみられ同時にほかの領域には見られないことが示された(上段右)。青線は一次視覚野の解剖学的指標である鳥距 溝で交差している。

|

展望

脳研究の方法は4つに大別することが出来ると言われている(11)。第一に神経回路網にたいする構造解析で、解剖学的、生化学的、分子生物学的なアプロー チを含む。第二に運動、認識、情動、記憶、学習、自律機能という機能と相関をもって脳内でおこる活動をとらえるというアプローチであり、ここに機能的 MRIに代表される脳賦活検査が含まれる。第三に脳が損傷を受けたときにどのような症状が現れるのかを手がかりに損傷された部位の機能を追求するというア プローチが、そして最後に理論的なシュミレーションを用いた構成法がある。機能的 MRは、簡便に繰り返し脳全体にわたる局所脳血流変化を計測できる利点があり、個人データの解析に威力を発揮するとともに、時系列データ解析も可能であ る。今後、機能的MRIを用いた研究は、正常成人、正常大脳皮質のマッピング(機能局在)はもとより、局所間の連関を調べる方向へと進展することにより、 脳機能統合へ迫ることが予想される。実際のヒト脳の活動を直接に捉えるという利点を生かし、他の3つのアプローチによる知見を総合する"場"となることが 期待される。

参考文献

- Raichle ME. Circulatory and metabolic correlates of brain function in normal humans. In: Handbook of Physiology. Bethesda: Am. Physiol. Soc., (Mountcastle VB, Plum F, Geiger SR, ed. vol Section 1: The Nervous System. Volume V. Higher Functions of the Brain) 643-674, 1987.

- Bloch, F. 1946. Nuclear introduction. Physiol Rev 70: 460-474.

- Purcell, E.M., Torry, H.C., and Pound, R.V. 1946. Resonance absorption by nuclear magnetic moments in a solid. Physiol Rev 69: 37.

- Damadian, R. 1971. Tumor detection by nuclear magnetic resonance. Science 171: 1151-3.

- Lauterbur, P.C. 1973. Image formation by induced local interaction: examples employing nuclear magnetic resonance. Nature 243: 190-191.

- Pauling, L., and Coryell, C. 1936. The magnetic properties of and structure of hemoglobin, oxyhemoglobin and carbonmonoxyhemoglobin. Proc Natl Acad Sci U S A 22: 210-216.

- Ogawa, S., Lee, T.M., Kay, A.R., and Tank, D.W. 1990. Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation. Proc Natl Acad Sci U S A 87: 9868-72.

- Sadato, N., Pascual-Leone, A., Grafman, J., Ibanez, V., Deiber, M.-P., Dold, G., and Hallett, M. 1996. Activation of the primary visual cortex by Braille reading in blind subjects. Nature 380: 526-528.

- Sadato, N., Pascual-Leone, A., Grafman, J., Deiber, M.P., Ibanez, V., and Hallett, M. 1998. Neural networks for Braille reading by the blind. Brain 121: 1213-29.

- Sadato, N., Okada, T., Honda, M., and Yonekura, Y. 2002. Critical period for cross-modal plasticity in blind humans: a functional MRI study. Neuroimage 16: 389-400.

- 伊藤正男 脳と心を考える 紀ノ国屋書店 東京 1993