![]()

| 電気生理学的手法を用いた研究 | ||

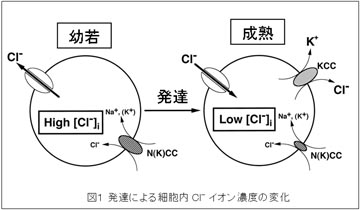

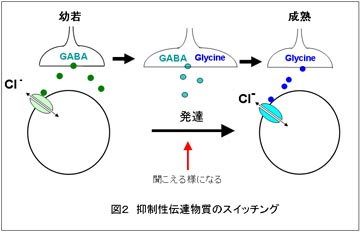

| 脳の中の神経回路は生まれたときに完成しているのではなく、外界からの刺激に応じて、必要なものは強化され、逆に不要なものは排除されることにより成熟していきます。すなわち、発達の過程で神経回路機能の再編成が起こるのですが、この現象は、脳梗塞など、神経回路が傷害を受けた後の神経回路機能の回復過程でも見られます。 私たちは、この神経回路機能の再編成とその制御機構を明らかにする一環として、抑制性神経線維とその回路機能に注目し、これまでに、1)幼弱期はシナプス後細胞の細胞内クロライドイオン(Cl−)濃度が高く抑制性神経伝達物質(GABA やグリシン)が興奮性に働くが、発達によりCl− 濃度が下がって抑制性になること(図1; J. Neurosci 19, 2843, 1999)、2)延髄の聴覚経路にある抑制性神経線維では、神経伝達物質自体が発達によってGABAからグリシンへスイッチすること(図2;Nat Neurosci 7, 17, 2004)、3)軸索切断などの神経傷害、過酸化水素などのストレスによって細胞内Cl− 濃度が高くなること(J Neurosci 22, 4412, 2002; J Neurosci 27, 1642, 2007)、などを明らかにしてきました。 具体的な実験方法としては、脳スライス、神経終末部が付着した状態で単離した神経細胞、培養細胞などに、通常のホールセルパッチクランプ法や、グラミシジンやアンフォテリシンBを用いた穿孔パッチ法などを適用して、生きた神経細胞からの応答を記録しています。将来的には2光子顕微鏡を用いた in vivo パッチも行いたいと考えており、これらの手法を用いて今後も精力的に研究を行って、抑制性神経回路の機能発達とその制御機構について解明していきたいと考えています。 |

|

|

| パッチクランプ法をもちいた機能解析法について | ||

| 生体、特に脳や骨格筋、心筋の細胞は、通常の外に対して負に帯電していて、興奮すると一時的に正の電位になります。すなわち細胞膜は電気を発生しているのです。一方で、細胞と細胞の間の情報伝達は殆ど化学物質によって行われます。そのため、物質(伝達物質)に対する細胞(受容体)の応答を観察することは機能解析における基本的でかつ重要な研究で、パッチクランプ法などの電気生理学的手法を用いて、世界的にも多くの研究が行われています。 パッチクランプ法は、正常過程の検索(生理学)や異常時(各種病態)における機能変化、薬による機能回復や副作用(薬理学)、各種病態遺伝子による情報伝達修飾(分子生物学)などを検討する際に細胞膜の電気的な現象を見る非常に有効な手法です。また、パッチクランプ方法は20世紀の10大発明のうちの一つに選ばれた方法で、生体機能解析、薬剤効果検定や導入した遺伝子の機能解析などにもっとも優れた方法です(生物系では10大発明に選ばれ、他の一つはPCR法です)。当教室で少し努力すれば誰でもできるようになります。よく短い期間で当研究室にパッチクランプ法の技術を習いに来られますが、自分たちの研究室に戻るとなかなかうまくいかない場合もあるようです。ある程度長期の期間、いつもやっているところで技術や知識や応用を学ぶのが結果的には最も効率が良く楽な方法ではないかと思われます。 |

実験風景 |

|

| 研究室から見える風景(ちょっと一息!) | ||

|

||