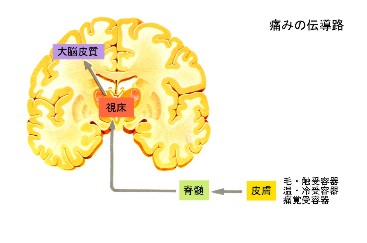

2.視床における感覚情報処理機構

私たちは、感覚情報の一つである‘痛覚’をモデルとして、視床の神経細胞の感覚情報の処理機構に迫ろうとしています。皮膚をつめったり、傷つけたりすると痛覚の情報はまず脊髄に入り、その後、視床に入力され、大脳皮質に情報が送られ‘痛い!’と感じます。近年の研究で、皮膚から脊髄の神経細胞では痛覚情報がどのようにコードされ、その基盤にある様々な分子の存在がわかってきましたが、視床?大脳皮質では殆ど分かっていません。

私たちは、視床の神経細胞に非常に多く存在するPLCβ4という生理活性分子が炎症の痛みに関係することを見つけました。人工的に視床でPLCβ4の働きをとめたマウスは、‘痛い!’‘熱い!’といった一過性の鋭い痛み(急性痛)は普通に感じますが、炎症によるじわじわと続く鈍い痛み(慢性炎症性疼痛)に対しては、あまり感じませんでした。

この現象を理解するためには、視床の神経細胞が‘痛み’の情報をどのようにコード(符号化)しているかを明らかにするのと同時に、このような生理活性分子が神経細胞同士の情報伝達においてどのような作用をしているのかを明らかにすることが必要です。私たちは、視床の神経細胞から電気的な活動を記録することで、これらの謎を解こうとしています。

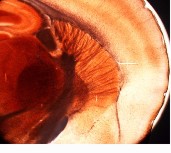

視床と大脳皮質が結合した脳スライス標本 |

脳の中での痛み情報の処理機構はまだまだ謎に包まれています。たとえば、手足を切断した患者さんが訴える幻肢痛(ないはずの手足が、あたかも存在するように感じ痛みを感じる)は、最近では、視床の何らかの機能的変化により生じることが明らかになっていますが、その機序は殆ど分かっておりません。痛みは人間の生において極めて身近で重要な感覚であり、現在、痛覚の解明にむけて世界中で盛んに研究が行われています。 |