2 大脳皮質機能研究系 心理生理学研究部門(定藤規弘教授)の評価

2.1 Jorge Bosch Bayard博士

Reviewer opinion about theDivision of Cerebral Integration, Department of Cerebral Research, National Institute for Physiological Sciences

Reviewer

Jorge Bosch Bayard, Ph. D.,

Senior Researcher at the Cuban Neuroscience Center, Havana, Cuba

Opinion

Before 2009

I met Prof. Norihiro Sadato in 2003 at Prof. Tohru Ozaki’s lab, at the Institute of Statistical Mathematics (ISM) in Tokyo. I was involved in collaboration with Prof. Ozaki for the development of methods for the analysis of the fMRI data.

We also got involved in the collaboration with Prof. Sadato, for applying our methods to some of his fMRI experiments. This ended up with a conjoint paper in Neuroimage in 2004. Since then we continue the collaboration and there is still another job pending for publication.

Also, I previously visited the NIPs twice in the past, to attend the NIPs Research Meeting “fMRI-a tool for neuroscience research”, where I presented the result of our collaboration in 2006. Since then I started also to collaborate with Dr. Hiroki Tanabe in the application of new processing methods.

The opinion I have always shared with Prof. Ozaki about this group is that they are a serious and hard working group. They have always fulfilled all of our agreements in data processing and they have reached our conjoint work up to the end.

Invited at NIPs in 2009

I arrived at NIPs in April 2009 for a 4 months period. It was just short time before the Japanese Golden Week.

One remarkable thing that I could appreciate is the dedication of the researchers to their work. During the Golden Week many people kept coming to the Institute and working up to late hours.

Also, as I am living at Mishima Lodge I spent the most of my time at the Institute, even Saturdays and Sundays. I can see people entering and leaving the building any day at any time, even at midnight. Also in this lab researchers and graduated students work very hard and stay here until very late hours.

Prof. Norihiro Sadato in particular arrives at the lab every day early before 8:00 am and leaves the building frequently after 9:00 pm. He also often comes to work on the weekends.

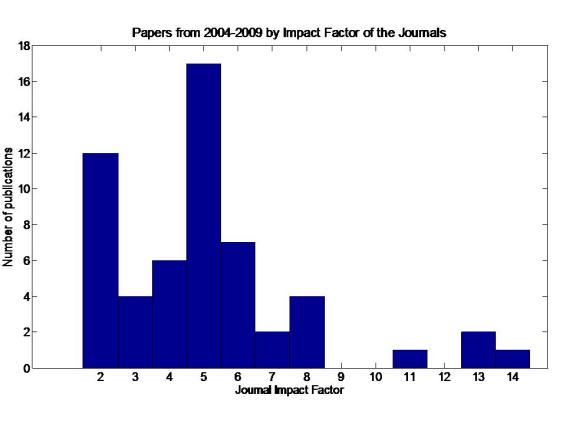

Only 3 persons have permanent position at this lab. However, there is an impressive level of productivity. 56 publications in the last 5 years, in Journals which impact factor ranges from 2 to 14, either as main authors or coauthors. The table below shows the number of papers published in the last 5 years, sorted by the impact factor of the Journal where they were published. A detailed list can be found in the Appendix.

The impact factor of these Journals makes unnecessary any comments about the importance and novelty of the researches conducted here. For a lab where the 36 out of 56 papers (64%) are published in journals which impact factor is greater than 4.0 with peaks on 11, 13 and 14, additional comments are rather unneeded. Nevertheless, it is good to remark that the researches on this lab are focused in some of the illnesses with bigger social impact in Japan, like autism and blindness, two sources of isolation.

The lab maintains also a very high level of scientific interchange. During the last 5 years, 94 scientists have visited this lab to conduct joint researches. Many of the above papers are the result of this research activity.

At least 6 graduated students have obtained their PhD during the last 5 years and around 13 have received (or are still receiving) training in this lab.

The research life of the lab is also high. Research seminars take place once or twice in the week. They have 1 hour duration. Students and researchers have to present their results. The level of criticism is very high and frequently the presenters are asked to conduct new experiments or to reprocess their data. The presenters are forced to improve the quality of their presentations. Researchers presenting works at congresses or workshops have to present and discuss the job in advance at the seminars.

Around 285 people have visited the lab to receive training courses and more than 400 have participated in research meetings, international symposiums or conjoint research. For a lab of only 3 permanent researchers this is a huge academic activity.

Research Potential

The academic background of the researchers in this lab is Neurophysiologic

mainly. The main research activity is based on the fMRI signal.

In my opinion, one of the powers of this lab is Prof. Sadato’s skills to design meaningful and smart experiments and to stress proper hypothesis. This kind of ability is very helpful to make shortcuts in researcher. In many places, researchers keep doing fMRI experiments full of conditions, some of them meaningless, expecting to find something. In Sadato’s case he creates very narrow hypothesis, with well thought conditions that points to specific goals and usually lead to valuable results.

This has been also true in the case of the experiment I am analyzing during my visit to NIPs, a beautifully designed experiment where each condition is meaningful and where all of them seem to cover all the possible different answers.

According to what I have seen at the seminars, the tool that dominates around the 90% of the research activity in the lab is the Statistical Parametric Mapping (SPM) by Friston group. In this point is where I feel more interaction with methodologists is still needed.

SPM is, of course, a very useful and powerful tool. It is a kind of standard or golden tool for fMRI analysis. They have been very successful because of their ability to come out with easy solutions to very difficult problems. But it is only one of the possibilities. There are at the present many groups developing methods for fMRI analysis, especially for the purpose of elucidating causality in the brain. In this sense, I feel that the group should start moving to the use of other tools too.

I have to recognize, however, that Prof. Sadato maintains a very close interaction with Prof. Ozaki, looking for new ideas and methods for the analysis.

On the other hand, not only the main tool and methods are important. There are many tasks researchers need to do that cannot be “condensed” or “packed” in any software. On the average, people use to “adapt” their needs to the possibilities offered by systems like Excel, Access, Adobe suite and others. This produces frequent errors and works in an inefficient way. The alternative is learning a proper general and flexible tool that can help them to accomplish all the tasks they need in a more efficient way, increasing the productivity and reducing the range of mistakes. Matlab is one of the best examples of this and I missed in this lab the researchers were not able to use it as a research tool. In fact, Prof. Sadato and I have talked about this point and at the moment I am giving them an introductory course of Matlab programming language.

Introducing Matlab as the common working tool at the Cuban Neuroscience Center, where I work, has been such a positive experience that Matlab has become a MUST for any researcher joining our group.

Also, it has become quite clear that at the present state of the knowledge, any neuroimaging technique by itself is going to provide the necessary information to elucidate the mechanisms of the brain functioning, either because of its nature or its state of development. Many groups are moving to the use of more than one source of information to solve one problem. People are mixing data from EEG, MEG, MRI, fMRI, DWI/DTI, SPECT, PET, NIRs. Some of them are simultaneous studies, some of them are not. This strategy seems to provide better chances for more accurate results.

A good strategy seems to combine EEG with MRI, fMRI and DTI. At the Cuban Neuroscience Center, interesting results are being obtained from the combination of all these techniques. New methods to combine all of them have been developed and there are others under development. But EEG doesn’t look to be a popular technique in Japan. Its counterpart, the MEG is highly expensive and more difficult to use at the time that providing very similar type of information.

At least MRI, fMRI and DWI can be obtained from the same equipment. With the installation of 2 new 3 Tesla MRI machines in this lab, there will be enormous conditions for the conjoint use of all this information. Using the anatomical information provided by the MRI and the DWI studies as constraints for the analysis of the functional data provided by the fMRI, will make the mathematical methods to perform better and to produce more accurate and trustable results. This should be a challenge for this lab in the near future. Again, more interaction with groups devoted to methodology will be needed.

There is another issue that I feel affects the work of the group. In my opinion is due to organizational matters. It is the possibility of keeping good people. The group devotes a lot of effort to the formation and training of many young researchers. But when they are prepared and ready to produce results they have to leave. There are few choices for the group of keeping those ones that demonstrate they are good. If I take into account the number of new ideas and researches undergoing and coming soon in this lab, my impression is that a small growing in members would benefit the group very much.

A final but major point is that as far as I can sense it, the working environment in the lab is positive. There are good relationships among the researchers. There are many young people full of energy and good humor. They are also dedicated people and with good disposition to learn and work. People are talented and up to what I have heard, they express good opinions about the boss. Sadato’s leadership includes the respect to his scientific level and knowledge and his ability to scientifically conduct his group.

Conclusions

The course of my exposition may make the conclusions evident. This is a

very hard working group, with very high scientific level and very high

level results that has many important challenges for the future.

The fact that so many important researches with social impact are requested to this group to be conducted is a point towards the recognition of the work they have developed. There will always be new ideas and there will always be things that we can do better. This is the essence of research and development.

APPENDIX

Members in 2004 -- 2009

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||

| Professor | 教授 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Visiting Professor | 客員教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Associate Professor | 准教授 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| Assistant Professor | 助教 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

| Research Fellow | 研究員 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |

| Visiting Research Fellow | 特別訪問研究員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Graduate Student | 学生 | 5 | 10 | 13 | 13 | 12 | 9 |

| Total | 15 | 19 | 23 | 24 | 24 | 21 |

Number of visitors

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total | ||

| NIPS Training Course for SPM analysis | Date | 7/26-7/30 | 7/31-8/1 | 7/31-8/4 | 7/23-7/27 | 7/28-8/1 | |

| No. visitors | 56 | 66 | 52 | 59 | 52 | 285 | |

| NIPS Research Meeting “fMRI -- a tool for neuroscience research” | Date | 11/25-26 | 11/24-25 | 11/16-17 | 11/21-22 | - | |

| No. theme | 11 | 11 | 11 | 12+5* | - | ||

| Joint Researches | No. visitors | 17 | 13 | 25 | 29 | 10 | 94 |

| NIPS international symposium | No. visitors | - | - | 71 | - | - | 71 |

| JHBM | No. visitors | - | - | 165 | - | - | 165 |

| Total | 109 | 97 | 352 | 143 | 62 | 763 |

* plus 5(脳機能画像解析中級コース)

Number of publications

| Journal Title | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total |

| Acard Radiol | 1 | 1 | ||||

| BMC Neurol | 1 | 1 | ||||

| BMC Neurosci | 1 | 1 | ||||

| Brain Cogn. | 1 | 1 | ||||

| Brain Res. | 2 | 2 | ||||

| Brain Res. Bull. | 1 | 1 | ||||

| Cereb Cortex | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |

| Cortex | 1 | 1 | ||||

| Curr Biol | 1 | 1 | ||||

| Eur J Neurosci | 2 | 2 | ||||

| Eur J Nucl Med Mol Imaging | 1 | 1 | ||||

| Eur J Pain | 1 | 1 | ||||

| Exp Brain Res | 1 | 1 | ||||

| Hum Brain Mapp. | 1 | 1 | ||||

| J Cogn Neurosci | 2 | 2 | 4 | |||

| J Neurosci | 3 | 1 | 1 | 5 | ||

| Neuroimage | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | |

| Neuron | 2 | 2 | ||||

| Neuropsychologia | 1 | 1 | 2 | |||

| Neurosci Lett | 1 | 1 | 2 | |||

| Neurosci Res | 1 | 1 | 2 | |||

| Neuroscience | 1 | 1 | 2 | |||

| Neuroscientist | 1 | 1 | ||||

| PLoS Biol | 1 | 1 | ||||

| Total | 16 | 13 | 7 | 13 | 7 | 56 |

p.s.: I would like to thanks Prof. Sadato for providing me all the necessary information and Ms Iwase, for preparing for me the tables in this Appendix.

(和訳)

自然科学研究機構・生理学研究所、大脳皮質機能研究系・心理生理学研究部門に関するレビュアーの私見

レビュアー:

キューバ国立神経科学センター(キューバ共和国ハバナ)

シニアリサーチャー

ホルヘ・ボッシュ教授(Jorge Bosch Bayard, Ph. D.)

私見

2009年まで

定藤規弘教授にお会いしたのは2003年のことであり、それは東京の統計数理研究所(Institute of Statistical Mathematics)の尾崎教授の研究室においてであった。当時私は、尾崎統教授とfMRIの解析手法の開発の共同研究に携わっていた。

fMRIを用いた定藤教授の実験に尾崎教授との共同研究の手法を応用するかたちで、定藤教授とも共同で研究を行うことになった。これは、2004年のNeuroimage誌に共著論文として発表されるに至った。教授との共同研究は現在も継続中であり、発表を控えた論文が一つある。

「神経科学の道具としてのfMRI」と題された生理学研究所が毎年主催する研究会に参加するために、過去に二度研究所を訪れたことがあり、2006年度の研究会では、定藤教授との共同研究の結果を発表する機会を得た。それ以降、新たな解析手法の応用に関して、田邊宏樹助教との共同研究も開始している。

定藤教授のグループに関する私の評価は、尾崎教授の意見と同様に、真面目かつ勤勉であるということである。定藤教授のグループは、常に私たちとの合意内容のすべてを忠実に遂行してデータ処理を行い、最後まで共同作業に携わってきている。

2009年生理学研究所への招待

私は2009年ゴールデンウィーク直前の4月から4ヶ月間、生理学研究所に滞在する機会を得た。

その中で気付いた評価すべきことの一つに、研究者たちの研究に対する熱意が挙げられる。ゴールデンウィーク中でも多くの研究者が研究所に出所し、遅くまで仕事をしていた。

また、現在私は、生理研宿泊施設の三島ロッジに居住しており、土日も含めてほとんどの時間を生理研で過ごしているが、研究所には、夜中であろうが四六時中、人の出入りがある。定藤グループの研究者や院生も大変勤勉であり、夜中まで仕事をしている。

とりわけ定藤教授は、朝は毎日午前8時前に研究室に出てこられ、夜は午後9時を過ぎても残っておられることもしばしばであり、週末もよく出勤されている。

同研究室での正規雇用者は3名のみだが、生産性には目を見張るものがある。過去5年間に発表された論文は56を数え、これらは、インパクトファクターが2から14の科学誌に、主要著者または共著者として発表されたものである。以下の表に、インパクトファクターごとに分けて、過去5年間に発表された論文の数を示しておく。詳しい一覧を添付資料に記載しておく。

各誌のインパクトファクターを見れば、定藤グループで行われた研究の重要性および新奇性は明らかである。56の論文のうち36(64%)の論文が、4.0を上回るインパクトファクターの科学誌に掲載されており、中には11、13、14というものもあり、これ以上特に何も付け加える必要はないであろう。また、定藤グループの研究者たちが、孤立性(isolation)の二要因である自閉症や盲目といった、他国に比べ日本においてより社会的影響が大きないくつかの病気に焦点をあてて研究していることを特記しておく。

定藤グループは、非常に高いレベルで科学的交流を行っており、過去5年間に94名が共同研究者として同研究室を訪れている。上記の論文の多くは、こうした研究活動の結果生まれたものである。

同研究室ではこの5年間で院生6名以上がPh.D.を取得し、さらに約13名が研修を修了または継続中である。

さらに同研究室では、日常的な研究生活の面でも非常に活気がある。1時間に及ぶ研究セミナーを週に1,2回行い、研究生ならびに研究者は、自らの研究成果を発表するよう求められている。批評のレベルは非常に高く、発表者は新たな実験やデータの再解析を行うよう求められることも多々あり、このような厳しい批評に対処するためにもプレゼンテーションの質を高めなければならない。学会やワークショップなどで発表予定がある研究者は、あらかじめこのセミナーで発表を行い、発表内容の議論をしておかなければならない。

これまでに、およそ285名が同研究室で研修を受け、400名以上が同研究室の主催する研究会議、国際シンポジウム、共同研究に参加している。正規雇用研究者がわずか3名の研究室としては、非常に規模の大きい研究活動である。

定藤研究室の研究能力

同研究室に所属する研究者の学術的バックグランドはおもに神経生理学であり、主たる研究活動はfMRI実験に基づいている。

私見では、同研究室の持てる魅力の一つは、意義ある洗練された実験をデザインし、適切な仮説を強調する定藤教授の能力であると思う。こうした能力は研究の無駄を省くことに直結する。意味のないものも含めて様々な条件を設けてfMRI実験を行い、何らかの成果を期待する研究者が多い中、定藤教授は明確な目標に基づき実験条件を特定することにより、非常に限定的な仮説を立てた上で実験をデザインしている。その結果、価値ある結果が多く得られている。

これは、私が生理学研究所にて解析している実験についても同じことが言える。その実験に含まれる各条件は、想定しうるすべての可能性を網羅しており、かつ全く無駄がない。見事な実験デザインである。

ただしセミナーを拝見している限り、Fristonグループによる統計的パラメトリックマッピング(SPM: Statistical Parametric Mapping)が同研究室の解析手法の約90%を占めているようである。この点では、方法論研究者とのやりとりがさらに必要だと感じる。

確かにSPMはfMRIの標準的あるいは第一義的な解析手法として、非常に有効かつ強力なものである。非常に難しい問題の解を簡単に導き出す能力があり大いなる成果を収めてきた。しかしながら、SPMは数ある解析手法の1つに過ぎない。特に脳活動における因果関係を解明するためのfMRI解析手法の開発に取り組んでいる研究グループが多数存在している。その意味でも同研究室は、他の解析手法にも取り組む時期に来ているのではなかろうか。

しかしながら、定藤教授は尾崎教授と緊密に協力しながら解析の新たなアイデアや手法を探究されていると聞き及んでいるので、この点に関して実は私はさほど危惧はしていない。

その一方で、解析ツールや手法だけが重要なのではない。研究の本質的な部分は、いかなるソフトウェアにも「簡略化」し「詰め込む」ことができない。通常の研究者の場合、Excel、Access、Adobeなどが提供する機能に自身のニーズを「適応」させることが多いが、その結果として往々にして誤りが生じ効率が悪くことがある。これに代わる方法としては、生産性を上げると同時に誤りの幅を狭めつつ、必要な研究作業をより効率的に行うために、一般的かつ柔軟性を備えた適切な解析ツールの使用を習得することが挙げられる。Matlabはその最適な一例であるが、同研究室にMatlabを使いこなせる研究者がいないことは残念である。そこで、定藤教授と話し合った結果、私が講師となり現在Matlabプログラミング言語の入門講座を行っている。

私が所属するキューバ国立神経科学センターでは、Matlabを共通の解析ツールとして導入したことが非常に有意義であったため、Matlab習得はわれわれの研究グループへの参加必須条件となっている。

各々の神経画像技術は、単独使用で脳機能のメカニズム解明に必要な情報を提供することを目的として設計・開発されているのは確かではあるが、多くの研究グループは1つの問題解決のために複数の技術手法から得られたデータを用いつつある。EEG、MEG、MRI、fMRI、DWI/DTI、SPECT、PET、NIRsなどから得られたデータを統合(同時統合の場合もあれば、単なる併用の場合もある)して研究を行っており、より正確な結果を得られる確率が向上しているように思える。

EEGとMRI、fMRI、DTIとを組み合わせる方法がよいように思える。われわれキューバ国立神経科学センターでは、これらすべてのデータを組み合わせることにより興味深い結果を得ている。新たなデータ組み合わせの手法をすでに開発しており、また現在開発中のものもある。しかしながら、日本ではまだEEGはあまり普及していないようである。代わりに使用されているMEGを用いて同様のデータが得られるが、MEGは非常に高価であり操作が容易ではない。

少なくともMRI、fMRI、DWIは単独の装置から取得できるため、定藤研究室に3 テスラMRIを2台導入し、そこから得られるデータを統合することにより、非常に大きな研究上の可能性が生まれると期待できる。MRIおよびDWIから得られる解剖学的データを、fMRIから得られる機能的データ解析における制約として使用することにより、数学的解析手法を向上させ、より正確で信頼できる結果を生み出すことができるだろう。このような複数のデータ統合手法は定藤研究室にとって近い将来の課題になるであろう。やはり、解析方法論を研究しているグループとの交流がいっそう必要であると思われる。

さらに定藤グループにはもうひとつ組織的な課題がある。それは、いかに優秀な人材を確保し続けるかということである。同研究グループは、数多くの若手研究者の育成および教育に多大なる力を注いでいるが、彼らが結果を出せるようになる頃には研究室を離れなければならない。優秀な人材を保持することに対して、同研究室にはほとんど選択の余地がない。同研究室で進行中の研究およびアイデア、さらに将来計画に鑑みれば、小規模でもよいから人員増加をすることができれば、非常に益になると期待できる。

最後に指摘しておきたい重要な点は、同研究室の研究環境は非常に明るく建設的であると言うことである。研究者間の関係は良好であり、活気とユーモアにあふれた若手が大勢いる。みな熱意にあふれ、学ぶ姿勢や研究に携わる意欲が高く、才能にも恵まれている。また、私が知る限りみな定藤教授を高く評価している。定藤教授のリーダーシップは、彼の科学者としてのレベルの高さや博識さ、さらに科学的に研究を行う能力に特徴づけられている。

結論

以上の私の論評から、結論は明らかであると思われる。定藤教授のグループは、非常に勤勉な研究グループであり、さらに将来的に重要な影響をもたらすような結果を生みだしていると言う意味でも科学的にレベルの高い研究グループである。

定藤研究グループに対して多くの社会的に重要な研究の実施が求められているという事実は、同研究室のこれまで発展させてきた研究がいかに高く認められているかと言うことを物語っている。新しいアイデアあるところに、より良い結果が生まれる。これこそが研究および発展の精髄である。

追伸:付表の作成にあたり必要な情報を提供してくださった定藤教授、および表を作成してくださった岩瀬さんに感謝いたします。

2.2 柴崎 浩 京都大学名誉教授

自然科学研究機構生理学研究所

大脳皮質機能研究系心理生理学研究部門

2009年度外部評価報告書

評価担当:柴崎 浩

1.研究プロジェクトの妥当性

当研究部門の目的は、認知、記憶、思考、行動、情動などを含むヒトの高次脳機能のメカニズムを明らかにすることであり、その方法として、脳血流・エネルギー代謝の変動を捉える脳機能イメージングと時間分解能に優れた電気生理学的手法を駆使して、脳機能を非侵襲的かつ統合的に捉えようとしている。当部門が発足して10年になるが、とくにその後半では、社会的共同生活の場におけるヒトの脳機能(いわゆるsocial brain)の解明に焦点を当て、ひいては発達心理学および教育の領域に貢献しようとしている。この研究は、種々の問題を抱えた現代社会の福祉に貢献する点で、きわめて時宜を得た研究プロジェクトと考えられる。また、最近は発達心理学の方向への進展を目指しており、その意味でも当研究プロジェクトはきわめて妥当なものと考えられる。

2.研究組織の構成と機能

当研究部門の発足当初は、定藤規弘教授を中心とする磁気共鳴機能画像法 (functional MRI, fMRI)を用いた機能イメージンググループと、本田学准教を中心とした電気生理グループより構成されていたが、その後次第に神経科学の他の領域を専攻する研究者が同部門に参加するとともに、他の研究施設との共同研究も盛んになってきた。主な共同研究施設は、いわゆる生物学的精神病学に従事している研究グループ(福井大学精神科、名古屋大学精神科)、乳幼児の行動解析を行う研究グループ(京都大学文学部)、学童の行動解析とfMRIを用いる研究グループ(鳥取大学地域学部)などであり、上記プロジェクトの遂行に当たって、機能的な研究体制が確立されつつある。電気生理グループは、当初は経頭蓋磁気刺激法(transcranial magnetic stimulation)によって局所皮質機能を興奮または抑制させる手法を用いてきたが、本田準教の国立精神・神経センター神経研究所への転出に伴い、最近はその方面の研究者が欠如している状態である。

研究設備の面では、当研究部門の発足当初は福井医科大学高エネルギー医学研究センターの3テスラ磁気共鳴装置(MRI)を使用していたが、2001年に当研究所脳機能計測センターに最新式の3テスラMRIが導入され、高い空間解像度をもった解析が可能になった。さらに同時計測用高磁場MRI装置(3テスラ)2台が導入されることが内定しており、きわめて恵まれた研究施設である。本研究プロジェクトのなかでとくにユニークな課題として、2人の被験者の同時計測を行っているので、高性能のMRI装置を複数備えることはこの研究にとって非常に有効である。また、研究費の面でも、多くの外部研究資金を取得している。

3.研究成果およびその公表状況

当研究部門発足当初は、定藤教授のそれまでの主要研究テーマであった異種感覚統合に関する研究を発展させたものであった。実際にはこの機能は対面コミュニケーションにおいて重要なはたらきをなすものである。すなわち、読唇の場合に必要となる視覚入力と聴覚入力の統合、盲者が点字判読を行う場合の触覚弁別機能、聾者が手話を判読する際の脳機能について、それぞれ脳の活動部位を明らかにした。さらに、盲や聾などの機能障害については、それが発症する年齢によって、その後生じる脳機能の再構築または可塑的変化の様相が異なってくることを明らかにした。

その後、心理学および発達神経学領域の研究者と共同研究を実施するようになって以来、さらに高次のいわゆる社会的脳機能、すなわち他者と円滑に付き合う社会能力に必須な言語性および非言語性コミュニケーション能力について、非常にユニークな研究成果を挙げてきた。たとえば、生物的動きを捉える生物感、共同注意と共感・共鳴、向社会行動と社会的評価の認識および自己評価、自他区別、感情理解などがそのなかに含まれる。

以上の研究成果は、高レベルの神経科学関連国際誌に多数の論文として発表されており、国際学会および研究会において活発に発表されている。また、当研究部門主催で、感覚間統合と可塑性をテーマとした大規模な国際シンポジウムが開催された。

4.教育面での貢献

これまでに18名の大学院生を受け入れ、そのうち11名が博士号を取得した。さらに、他の大学院から8名を特別共同利用研究員として受け入れた。さらに2005年以来、ヒト脳機能マッピングにおけるデータ解析入門に関するトレーニングコースを毎年設け、多数の若手研究者の育成に貢献した。さらに、本生理学研究所の特徴として、施設・設備を他施設の研究者に開いて共同利用実験が行われているが、当研究部門でも多数の研究者を受け入れて、共同研究を行い、多大の成果を挙げている。

5.社会に対する貢献度

現在、社会生活における適応障害、自殺、青少年の非行問題が世界的に大きな問題になっている。本研究がヒトの社会生活適応に関する脳の調節機構とその発達機構の解明を主目的としていることから明らかなように、現在の社会が最も必要としている研究テーマの一つである。もちろん、たとえば対人関係の処理に関する脳の活動部位が明らかになったからといって、直ちにその成果が現在の社会問題の解決につながるとは限らない。しかし、このような基礎的研究の積み重ねが、将来大きく発展していく可能性を秘めていると考えられる。

6.総括と将来の展望

以上、当研究部門では、当初の研究計画に則って順調に研究が進められていると考えられる。新しく設置された部門に研究者と研究設備を整えるという過程を考慮すると、当研究部門におけるこの10年間の研究成果は高く評価される。その研究内容は、高次脳機能のなかでもとくにヒトがヒトたる所以に直接関連したもので、文字通りこころの脳科学に関連しており、きわめてユニークなものである。ただ、この種の研究は諸外国でも多くの研究者によって注目されているので、得られた成果のうち真に独創的なものは何かを明確にしていくことが必要と考えられる。

この種の研究報告書では、ヒトの心理・感情面に関する脳機能について比較的抽象的な表現が用いられているが、実際に行った自然科学的な研究成果との間のギャップをどのようにして埋めるかが大きな問題となる。すなわち、人文科学的な仮説に基づいて、それを自然科学的手法によって実証しようとしているのが本研究の特色である。したがって、解決すべき問題を掲げて研究を始めて、得られた結果がその問題の解答であると直ちに結論することは慎重でなければならない。なぜなら、心理現象は複雑な過程を動員するため、他の多くの要素がその結果にからんでいる可能性があるからである。ちなみに、しばしば機能イメージング法ではある課題に際して複数の脳部位が活動していることが示唆されるが、そのなかのどの部位が主役を務めており、他の部位とどのように関わっているかが重要になってくると考えられる。

上記に関連して、これまで得られた情報は、主として脳のどの部位が特定の課題に際して活動しているかということであった。しかし、実際には神経ネットワーク、あるいは領域間の機能連関が重要であり、今後この方向への展開が期待される。いわば、大脳皮質(灰白質)を標的とした研究から、白質の機能連絡路にも注目した研究が望まれる。

本研究の究極的な目的は発達生理学に対する貢献であるが、これまでの研究では、健常乳幼児または自閉症患者などを対象とした行動解析によって要素過程を明らかにし、その各要素について成人を対象とした脳機能イメージングによって関連脳部位を定位し、それから得られた情報に基づいて発達を理解しようとする試みであった。発達段階の被験者、とくに乳幼児について機能イメージングを応用することは容易ではないので、研究手法のさらなる発展が望まれる。この意味で、近赤外線スペクトロスコピー(NIRS)は、頭部を固定する必要がないのでその応用価値が高いわけであるが、非常に限られた空間解像度のために、得られた情報の価値は余り高くないものと思われる。たとえばNIRSを他の研究手法と併用することによりその価値が高まることが想定されるが、当研究部門ではその方向の研究もすでに計画されている。

当研究部門の当初の研究目標では時間分解能に優れた電気生理学的手法を併用することになっていたが、電気生理学的手法を駆使できる人材が乏しかったこともあり、実現できなかった。とくに経頭蓋磁気刺激法だけでなく、小児にも適用できる事象関連脳電位や脳磁場を用いた研究も併用する価値があるものと考えられる。

さらに将来、社会生活に適応できない成人、青少年の非行、自閉症をはじめとする小児の疾患、自殺などの社会・教育問題に対して、これらの研究手法と成果が応用されることが期待される。

2.3 順天堂大学 大学院 医学研究科 北澤 茂 教授

心理生理学研究部門の2005年から2009年までの研究業績と今後の研究方向

順天堂大学大学院 医学研究科

北澤 茂

定藤教授が主宰する心理生理学研究部門は1999年に設立され、認知、記憶、思考、行動、情動などに関連する脳活動を中心に、ヒトを対象とした実験的研究を精力的に推進している。2005年から2009年までの研究業績と今後の研究方向について、資料と、サイトビジット(2009年10月26日)における説明と質疑に基づき、以下の通り評価したので報告する。

1.研究業績 (世界レベルでの位置づけと方向性)

過去5年間(2005年度から資料提出時まで)に56編の英文論文を出版している。インパクトファクターの合計は300点、平均は5.3点と、抜群の研究業績を残している。インパクトファクター10を超える雑誌に5編(Neuron

(2), Plos Biology (1), Current Biology (1))掲載されただけでなく、NeuroImage (11),

Cerebral Cortex (9), Journal of Neuroscience (5), Journal of Cognitive

Neuroscience (4) など神経科学のトップジャーナルにコンスタントに多数の論文を発表し続けていることが注目に値する。これらの定量的なデータは、心理生理学研究部門が脳機能イメージングを中心とする研究分野で世界的な研究拠点としての地位を確立していることを示している。

研究手法としては一貫して機能的MRIや脳波・脳磁図などの非侵襲脳活動計測法を駆使して、研究を展開してきた。その方法論は極めて厳密かつ緻密である。高次脳機能の可塑性の研究における長年にわたる蓄積を背景として、この5年間に発達生理学の分野に研究を展開してきた。脳機能の正常発達と病態の解明は、社会的にも喫緊の課題であり、世界的にも大きな研究の潮流が形成されつある研究分野である。今後、この領域をリードする世界的な業績が上がることが大いに期待される。

2.新領域・技術開発 (現状と将来性)

発達の道標となる行動や知覚に注目して、その神経基盤を抽出するという戦略で研究を展開し、社会神経科学と発達生理学の新領域を切り開く研究成果を挙げてきた。その一部を紹介する。

1) 単純な図形でも、一つの図形がもう一つを追うような関係で動かすと、途端に追い、追われる生物のように見える。このような生物感が、従来注目されてきた上側頭溝領域ではなく、比較的初期の視覚処理を担う領域で表象されていることを明らかにした(Morito et al., 2009)。

2)2台のMRIに横たわる2名の被験者に、互いの目の映像を提示して、共同注意の神経基盤を明らかにする研究を行った。その結果、共同注意は視線交換に伴う右側前頭領域での「共鳴」を基盤にしていることが明らかとなった (Saito et al., submitted)。この研究手法は極めて斬新であり、その結果も驚くべきもので、新領域を開く研究成果として特に注目される。近々、2台のMRIを併設稼働する予定であり、この路線の研究が飛躍的に進むものと期待される。

3) 共感の前提としての自己認知と自己評価は、右側前頭領域の異なる領域で表象されていることを明らかにした (Morita et al., 2008; Sadato et al., 2009)。

4) 空間的に他者の視点に立つ課題では、心の理論の神経基盤の一部である後部帯状回と右側の側頭頭頂接合部が活動することを示した。他者の視点取得が心の理論の基盤となることを示唆する成果である (Mano et al., 2009)。

5) 日本人は日本人、白人は白人の恐れの表情を見たときに、日本人が白人、白人が日本人を見たときよりも、強く扁桃体が活動することを示した。表情の認知に文化圏が影響を与えることを示した研究である (Chiao et al., 2008)。

6) 「他者からの良い評判」は金銭報酬と同様に報酬系を賦活させることを示した (Izuma et al., Neuron, 2008)。

さらに今後は「自他相同性を出発点として、続く自他区別によって共感と心の理論が生成され、これらが向社会行動の動機を与える」という向社会行動の発達モデルの検証を目指して研究を展開していく方針であるという。ミラーニューロンに象徴される自他相同性に注目が集まりがちな状況において、冷静に自他の区別の重要性を指摘している点を高く評価したい。極めて有望な研究の方向性として、将来の発展が期待される。

新技術に関しては、近赤外光を使った脳機能イメージング(NIRS)とfMRIとの同時計測を行う実験系を開発し、相互に評価・検証するという極めて基礎的で重要な研究を行った (Toyoda et al., 2008)。新技術にいたずらに飛びつくことなく、慎重に信号の成り立ちを評価する姿勢は高く評価できる。今後、fMRI, NIRS, MEG, EEG、さらには行動・運動・視線計測を統合した総合的な行動―脳機能評価システムを開発する方針であるという。発達生理学の飛躍的な発展に資する新技術開発となるものと大いに期待する。

3.人材育成 (大学院教育とポスドク養成)

評価期間中に18名の総合研究大学院大学の学生が在籍した。また、研究員は11名、特別共同利用研究員は8名を数え、合計すると37名もの学生、あるいはポスドク等の教育を行ったことになる。4名程度の教官で常時20名程度の学生・ポスドクを指導し、先述の世界的な成果をあげたことは特筆に値する。また、在籍した学生・研究員の過半数が助教や学術振興会の特別研究員をはじめとする研究員のポジションを獲得している。さらに、「脳機能画像解析入門」と題するトレーニングコースを毎夏、開催し、所外の若手をのべ300名近く指導した。

人材育成の面でも十分な成果を挙げてきた。

4.共同利用・共同研究 (大学共同利用機関としてのミッション)

磁気共鳴装置を使った共同利用実験は毎年度8-14件、計51件実施された。生理研を会場とする研究会も、所外の研究者を代表者として4回開催され、100名以上の参加者を集めた。大学共同利用機関としてのミッションも十分果たされていると言えるだろう。

以上の通り、心理生理学研究部門の2005年から2009年の活動は、世界的な研究業績をあげたばかりでなく、発達生理学の新領域を切り開いてきた。さらに人材育成や共同利用機関のミッションも果たしており、申し分ない成果を挙げてきたと総括できる。