カテゴリ一覧

研究機器(共通)

-

低温電子顕微鏡

無染色の氷包埋生物試料を高分解能で観察できる顕微鏡です。200 ナノメートル(1ナノメートルは百万分の1ミリメートル)までの厚い凍結生物試料を高分解能・高コントラストで観察でき、蛋白質、ウイルス、バクテリア、培養細胞、組織切片などの生物試料を生(なま)に近い状態で構造解析することができます。

-

マウス・ラットの代謝生理機能解析装置

計測項目は以下のとおりです。

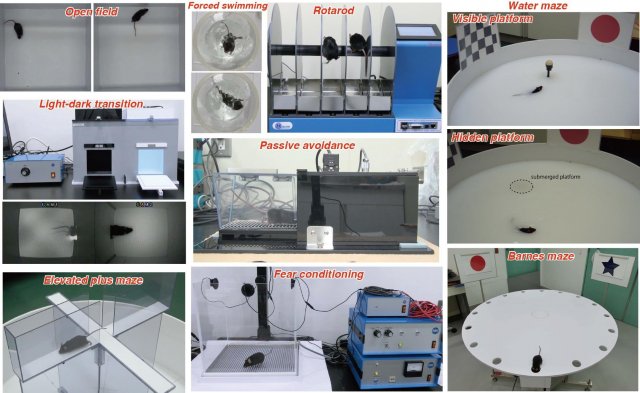

①覚醒下での単一ニューロン活動など神経活動の計測、②摂食行動・エネルギー消費の計測、③体温・脈拍数・血圧の計測、④マウスを用いた生理機能の非侵襲的超音波イメージング、⑤マウスの温度嗜好性解析、⑥情動・学習・記憶に関わる種々の行動解析

-

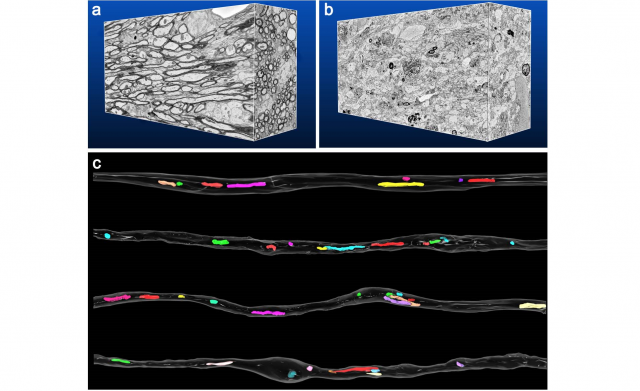

連続ブロック表面走査型電子顕微鏡

(SBF-SEM)

2012年度に導入された先端三次元ナノイメージング装置です。現在、高解像度型と汎用型、及び新機種の3台が稼働しています。SBF-SEMは、樹脂で固めた試料をダイヤモンドナイフで薄く削りながら、そのブロック表面に現れる構造を走査型電子顕微鏡(SEM)により連続的に記録し、試料の三次元構造を再構築します。脳組織のような比較的大きな試料の三次元構造を、数ナノメートルの解像度で可視化することができます。

-

多光子励起顕微鏡

多光子励起法は、レーザー光を対物レンズの焦点面で集光させ、さらに非線形光学現象を利用することで、細胞内の分子を標識している蛍光分子をピンポイントの領域で励起し、神経細胞などのイメージングを行うことができる最新の方法です。一般的に利用されている1光子励起法よりも長波長の励起光を利用することで、脳組織の深部にも到達することができ、組織をあまり傷つけずに生きた状態で観察できるのが特徴です。

-

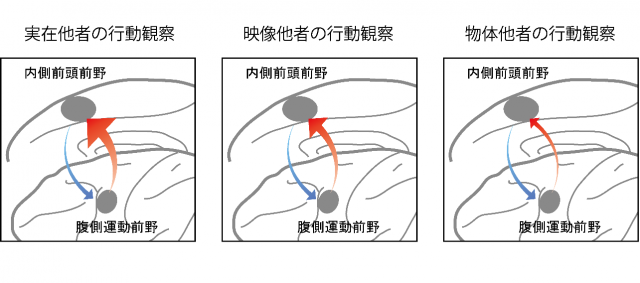

磁気共鳴断層画像装置

(MRI:3tesla,7tesla)

水素原子の核磁気共鳴現象を利用することにより、脳構造の詳細な画像化と共に、脳血流を介して脳の局所機能をも画像化する装置です。生理学研究所の3テスラMRI装置2台からなる同時計測システムでは、個体間の社会的相互作用(相手の行為に応じて自らの行為を変化させること)中の神経活動を同時に記録解析することができます。

研究シーズ

-

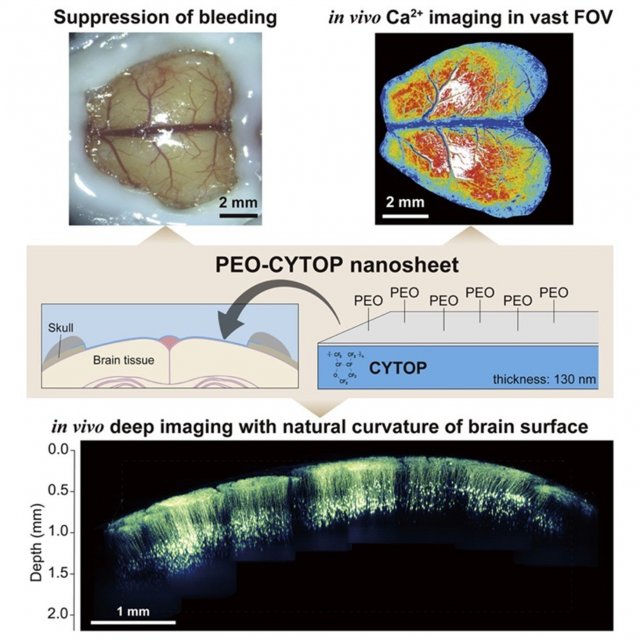

新規光学材料を用いた長期間安定な広範囲の透明観察窓の作成法

根本知己 教授

【研究キーワード】

生きたままの観察 , 光学顕微鏡 , 疾患モデル動物 , 遺伝子導入 , 外科手術

詳細はこちらをご覧ください。 -

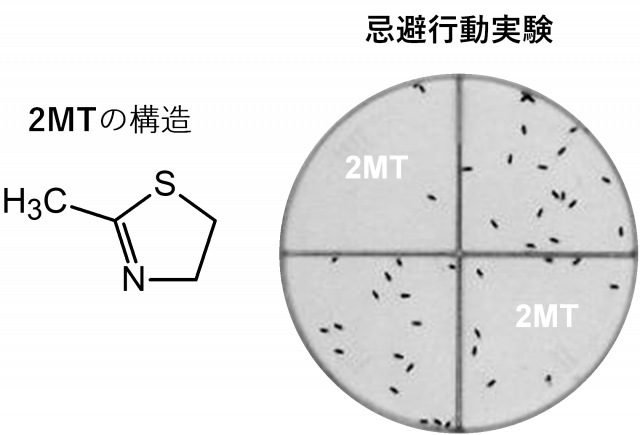

昆虫TRPチャネルを標的とする新規害虫防除法の開発

曽我部 隆彰 准教授

【研究キーワード】

害虫防除 , 昆虫忌避剤 , TRPチャネル , 侵害刺激 , 忌避行動

詳細はこちらをご覧ください。 -

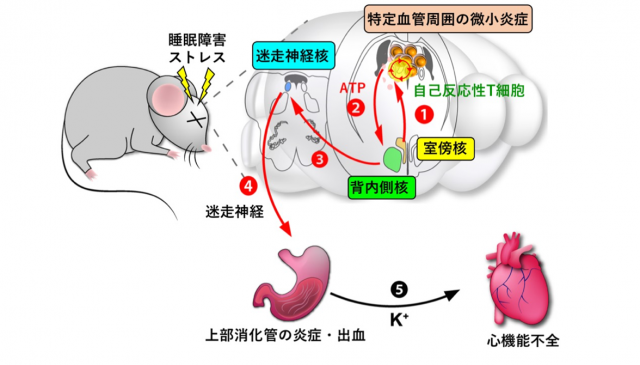

病は気から: ストレスによる病気の治療薬とバイオマーカーの開発

村上正晃 教授

-

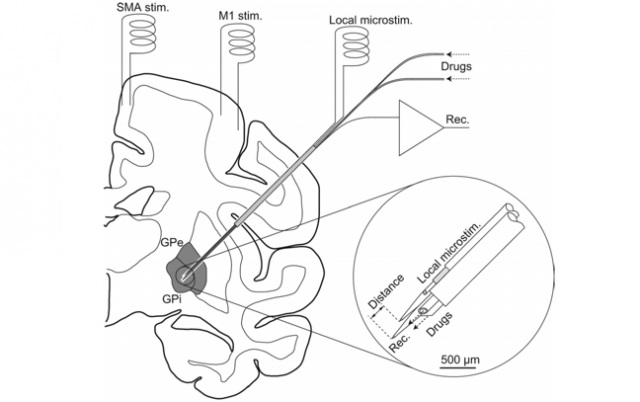

ヒト定位脳手術のための新規記録電極の開発

南部篤 名誉教授、知見聡美助教

-

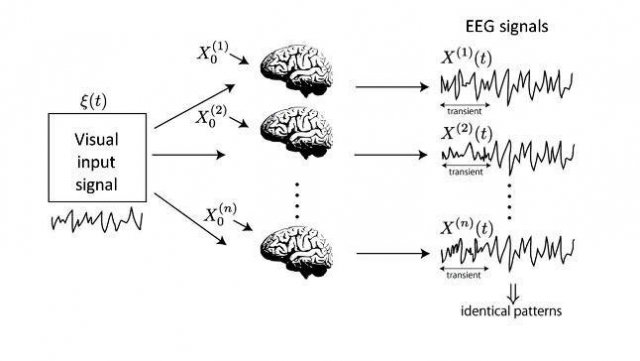

脳波コンシステシー特性に着目したヒトの個人認証、および、個人特性と内部状態の推定

北城圭一 教授

【研究キーワード】

脳波 , コンシステンシー , 個人認証 , 個人特性 , 内部状態 , 統計的機械学習

詳細はこちらをご覧ください。 -

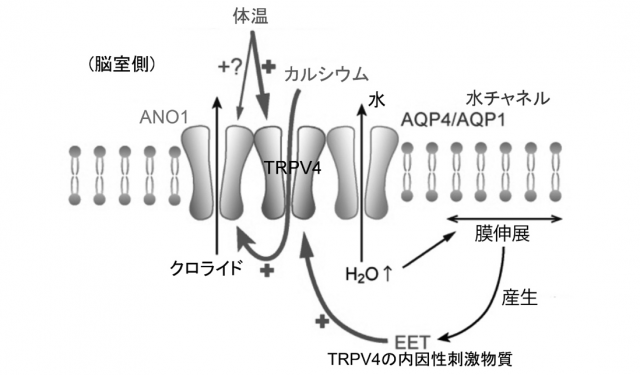

TRPチャネルを標的とする薬剤開発

富永真琴 名誉教授

【研究キーワード】

TRPチャネル , 痛み , 痒み , 発汗

詳細はこちらをご覧ください。

-

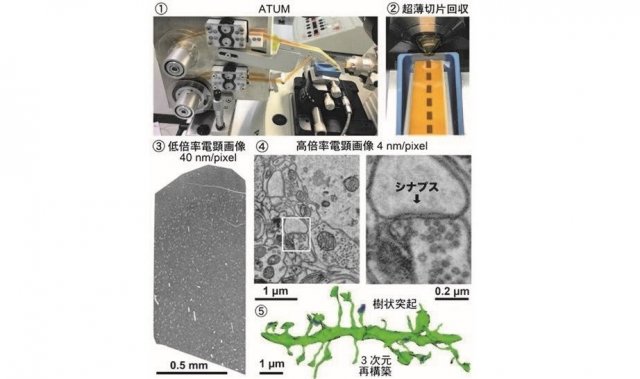

大容量電顕データを実現する カーボンナノチューブ塗布テープ

窪田芳之 准教授

【研究キーワード】

CNT , 微細構造 , 神経回路 , 電子顕微鏡 , コネクトーム

詳細はこちらをご覧ください。 -

神経機能解析に有用なウイルスベクターの開発と提供

小林憲太 准教授

【研究キーワード】

アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクター , レンチウイルスベクター , 特定神経路

詳細はこちらをご覧ください。 -

上皮透過性の人為的制御による薬物送達補助剤をスクリーニングできる培養細胞系

古瀬幹夫教授

【研究キーワード】

上皮 , 血液脳関門 , タイトジャンクション , 薬物送達

詳細はこちらをご覧ください。

-

温度感受性TRPチャネルを標的とした薬剤開発

富永真琴 名誉教授

【研究キーワード】

温度 , TRPチャネル , アノクタミン1チャネル , 刺激剤、阻害剤 , 痛み、痒み、唾液・涙分泌、発汗、創傷治癒

詳細はこちらをご覧ください。 -

高速連続電子顕微鏡画像取得による生物組織の3次元微細構造解析

大野伸彦 客員教授

【研究キーワード】

ミクロトーム組み込み式走査型電子顕微鏡 , 連続電顕画像 , 構造抽出 , 3次元再構築

詳細はこちらをご覧ください。 -

映像内の他者との円滑なコミュニケーションを診断する脳内指標の探索

磯田昌岐 教授

【研究キーワード】

他者 , 映像 , オンライン , コミュニケーション

詳細はこちらをご覧ください。 -

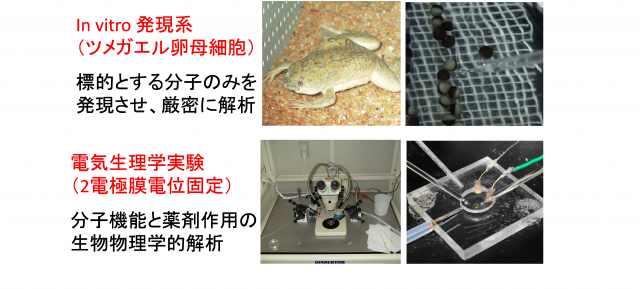

イオンチャネル・受容体の機能を修飾する新規薬剤の同定とその作用機構の解明

久保義弘 教授

【研究キーワード】

イオンチャネル・受容体 , In vitro発現系(アフリカツメガエル卵母細胞等) , 電気生理学解析 , 光生理学解析 , 構造機能連関

詳細はこちらをご覧ください。

脳機能計測・支援センター

脳機能計測・支援センターは生理学研究所における脳機能研究の要として,分子から個体まで幅広く各階層の研究並びに必要な技術の開発や機器の試作を行うとともに,研究に必要な動物及びリソースの開発を推進し,センターが管理する施設設備等を研究者の利用に供しています。

-

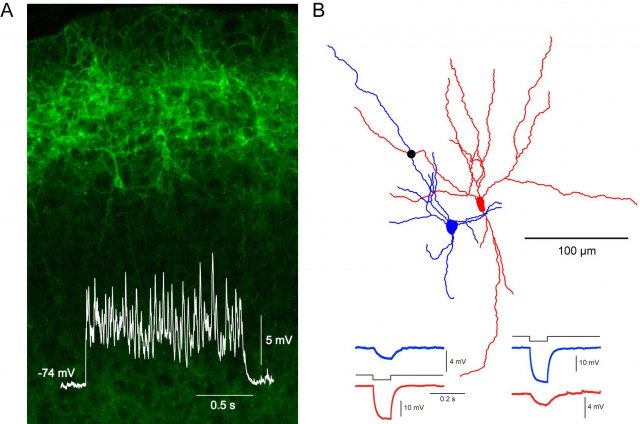

時系列細胞現象解析室

電気生理学的手法は、脳神経系や心臓を構成する興奮性細胞の活動を高い時間分解能で解析することができる優れた実験技術です。当解析室は、電気生理学実験に関する相談や技術指導の要請に応えるとともに、共同研究や受託研究を推進することにより、生命活動の解明に広く貢献することを目的としています。

-

電子顕微鏡室

大脳皮質の局所神経回路の構造と機能の解明を目標とし、生きた動物の大脳皮質を顕微鏡で観察するなどして、さまざまな神経細胞間の結合の特性、学習にともなう結合の変化を解析する研究を行っています。超高速撮影装置を装備した透過型電子顕微鏡や、連続切片画像撮影画像に用いる走査型電子顕微鏡、撮影画像を保存する大容量ファイルサーバー、画像解析のためのワークステーションやGPUクラスターコンピューターなどを保有しています。

-

多光子顕微鏡室

私たちは、独自のプローブ(分子の標識)を使い、生きた動物の脳内のシグナル分子(タンパク質)の動態を直接「見て操作」することで、記憶の実体を解明したいと考えています。研究室で複数稼働している二光子蛍光寿命イメージング顕微鏡は、生きた神経細胞を高い時空間分解能で観察できます。これによって、記憶の形成過程で神経細胞内のタンパク質の生化学反応がどのように変化していくかをリアルタイムで調べることが可能です。

-

機器研究試作室

小型NC フライス,精密旋盤などの精密工作機械類を設備し,大型実験装置から小型精密機器に至るまで,各種の実験用機器や電子機器の製作,開発や改良,補修などを研究者と一体になって行っています。また生理学研究所,基礎生物学研究所の若手研究者や技術職員を対象に医学・生物学の実験研究に使用される装置や器具を題材にして,機械工作基礎講座を開講しています。

行動・代謝分子解析センター

行動・代謝分子解析センターでは、TALEN、CRISPER/Cas9システム等を用いて遺伝子改変ラット・マウスを作成するとともに、細胞特異的に遺伝子改変を行うためのウイルスベクターを開発、供給しています。また、センターにはラット・マウスの行動、神経活動および代謝活性を個体レベルでモニターする設備があります。

-

多階層生理機能解析室

多階層生理機能解析室では,遺伝子改変動物および様々な病態生理学的な状態にしたマウス・ラットを対象として,代謝,神経活動のin vivo計測や幅広い領域を対象とした行動解析を含めた多階層に渡る生理機能解析を行い,標的遺伝子,分子の機能を明らかにします。

-

ウイルスベクター開発室

ウイルスを適切に改良して無毒化すると、体中の細胞に色々な遺伝子を安全に運ぶウイルスベクターになります。我々は、国内外の研究室からの要望に応じて、主に脳研究用のウイルスベクターを開発・供給しています。また、ウイルスベクターを用いて、脳による運動調節の仕組みを研究しています。研究室には、ウイルスベクターを作製するための専用部屋があり、細胞培養用の機器類や超遠心機などが整備されています。

-

遺伝子改変動物作製室

CRISPR/Cas9システムのような最新のゲノム編集技術のみならず、従来の遺伝子ターゲッティング技術も駆使して、国内外の研究機関からの要請に応じて遺伝子組換え動物(マウスとラット)を作製・供給しています。また、いまだ辿り着いていないヒト臓器の完全再生、そして再生医療の発展に貢献するべく、マウスとラットを臓器再生モデルとして用い、臓器欠損にした体内に異種の多能性幹細胞に由来する臓器を作製する研究を行っています。

岡崎共通研究施設 動物資源共同利用研究センター

動物資源共同利用研究センターは国内・外における実験動物を用いた生命科学研究の支援と共同利用を推進するために、実験動物と動物実験に関する倫理面や関連する規制を遵守しながら、①マウスをはじめとする各種実験動物の適切な飼育管理、②遺伝子改変マウスの胚移植と凍結保存、③獣医学的診断、微生物学検査、疾病防止に関する手法の改善と新規開発、④動物実験に関わる研究・教育・啓発・情報提供・技術指導などを実施しています。 これらの機能を確実に果たすために、温度・湿度等の環境要因を一年中均一にコントロールした施設、微生物学的品質管理に優れた個別換気ケージ用ラック、サルの飼育に適した特殊ケージなどの高度な飼育機材や洗浄・滅菌装置、実験動物の健康チェックや微生物学的検査を行うためのバイオハザード対策クラスⅡキャビネットや血液生化学的検査機器等が設置されています。また、明大寺地区動物棟Ⅰはマウス・ラット専用SPF飼養・保管施設とし、胚操作室、検疫室、微生物学的検査室、SPFレベルで慢性実験が可能な動物実験室、P2Aレベル動物飼養・保管施設および実験室が設置されています。このような設備により、再現性に優れた精度の高い動物実験を行うことができます。

-

実験モデル動物を開発・解析・保存し、科学の発展と医学の進歩に貢献

当センターでは、科学的に意義があるとともに動物福祉に配慮した動物実験のために、獣医学・実験動物学に基づき、実験目的に適した動物モデルの開発、動物種に適した実験手法・系統保存方法・飼育管理方法の開発を行っています。例えば、ウサギは、ヒトとよく似た脂質代謝系(脂質を合成・分解するしくみ)を持っています。私たちは、ある遺伝子がヒトの脂質代謝においてどのような生理学・病理学的役割を持つかを明らかにするため、遺伝子改変したウサギモデルを作製し、特性を解析しています。また、作製したモデルウサギを遺伝資源として効率的に保存する方法も研究しています。