一次体性感覚野が、運動についての事前情報を受け取っていることを発見

~脳は触る前からどんな感触を得るか知っているかもしれない~

概要

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター(NCNP、東京都小平市、理事長:水澤英洋)神経研究所(所長:和田圭司)モデル動物開発研究部(部長:関 和彦)の梅田達也 室長(元生理学研究所)と公益財団法人 東京都医学総合研究所(東京都世田谷区、理事長:田中啓二)脳機能再建プロジェクトの西村幸男 プロジェクトリーダー(元生理学研究所)らの研究グループは、従来大脳皮質にある一次体性感覚野は末梢の感覚受容器※1からの感覚入力を単に受けとっているだけであると考えられていましたが、実は自分で動く前から“これからはじまる動き”に関する事前情報も受けていることを明らかにしました。

私たちは、自分の手を誰かに動かされたとき、「どのように動いたか」を簡単に知覚できます。一方で、自分の意思で手を動かすような場合には、よほど意識を集中しないと「自分の手がどう動いたのか」を知覚しません。このように、手や足などの末梢部位を自分で動かした時と、何かに動かされた時とでは、不思議なことに感じ方が異なります。自分の意思で動かす時には、大脳皮質の運動野から筋肉を動かす指令信号が筋肉に伝わり筋肉を収縮させます。そして、手にある様々な感覚受容器が動きに応答し、その情報が大脳皮質の一次体性感覚野に伝えられます。一方で、他人に手を動かされた場合は、末梢から一次体性感覚野に感覚情報が伝わるだけになります。このことから、感じ方の違いは、「自分の意思で動かす時には、運動野から一次体性感覚野に運動指令に相当する情報が伝えられ、末梢から一次体性感覚野にもたらされる感覚情報が修正される」ことが原因ではないか、という仮説が考えられてきました。

そこで、本研究では、サルが手を伸ばしてレバーを引く作業をする際に、一次体性感覚野と運動野の活動や、感覚受容器からの信号、筋肉の活動などを同時に計測しました。そしてその膨大な実験データを最新の脳情報デコーディング技術※3で解析したところ、一次体性感覚野が手を動かすよりも前の時点に運動野から“これからはじまる動き”に関する『事前』情報を受け取っているという証拠を見つけることができました。このことは、私たちの脳はあらかじめ、どのような運動をするのか、さらに、どのような感覚情報がくるのかを予測することができることを示唆しています。そして、その事前情報をもとに私たちにとって重要な感覚情報だけを知覚できるようになっていると推察されます。本研究成果により、私たちが手を動かしてモノを触るときの脳内メカニズムの理解がより進み、将来的に触覚インターフェイスの開発に貢献することが期待できます。

本研究は、NCNPと東京都医学総合研究所、生理学研究所との共同研究としてAMEDの支援によって行われたもので、研究成果は、日本時間2019年7月11日(木)午前4時(報道解禁日時:米国東部標準時2019年7月10日午後2時)にScience Advancesオンライン版に掲載されました。

研究の背景

私たちは、自分の手を誰かに動かされたとき、どのように動いているのか、注意せずとも知覚できます。一方で、自分の意思で手を動かすような場合には、自分の手がどのように動いたかについては意識しないとあまり知覚しません。このように自分で手を動かしたときと他人に動かされたときでは、感じ方が異なっています。

自分の皮膚が何かに触れたり誰かに腕を動かされたりしたときには、皮膚や関節にあるさまざまな種類の感覚受容器が応答します。そして、多数の感覚受容器からの信号が大脳皮質の一次体性感覚野に伝わります。個々の感覚受容器の情報は手や腕のごく一部の情報ですが、多数の感覚受容器からの信号が一次体性感覚野で統合され、一次体性感覚野の神経活動パターンは触られ方や手足の動き方といった意味のある体性感覚の情報を持つようになります。これまでの研究で、自分で手を動かした時と他人に動かされた時に皮膚へ刺激を与えると、自分で動かしたときのほうが刺激で引き起こされる一次体性感覚野の応答が小さいことがわかっています。自分の意思で動かす時には、運動野から運動指令の信号が筋肉に伝わり、筋肉を収縮させます。そして、様々な感覚受容器が動きに応答し、その情報が一次体性感覚野に伝えられます。一方で、他人に手を動かされた場合は、末梢から一次体性感覚野に感覚信号が伝わるだけになります。このことから、「自分の意思で動かす時には、運動野から一次体性感覚野に運動指令に相当する情報が伝えられ、末梢から一次体性感覚野にもたらされる感覚信号が修正される」ことが原因ではないか、という仮説が考えられてきました。

しかしながら、実際に動いているときに運動野から一次体性感覚野に入力が入ってきているかどうかは、これまで全くわかっていませんでした。これは、動いている動物から感覚情報を表すような複数の感覚受容器の活動を記録することは技術的に非常に難しいため、その活動を記録されたことがなく、一次体性感覚野における運動野と感覚受容器由来の情報を分離することができなかったためです。そこで、多電極アレイを感覚受容器に埋め込むことで、多数の感覚受容器の活動を同時記録する技術を開発しました。そして、サルが手を伸ばしてレバーを引く作業をするときに、末梢の感覚受容器からの信号に加え、一次体性感覚野と運動野の活動や筋活動を同時に計測しました。その膨大な実験データを最新の脳情報デコーディング技術で解析し、一次体性感覚野における情報の統合過程を調べました。

研究の内容

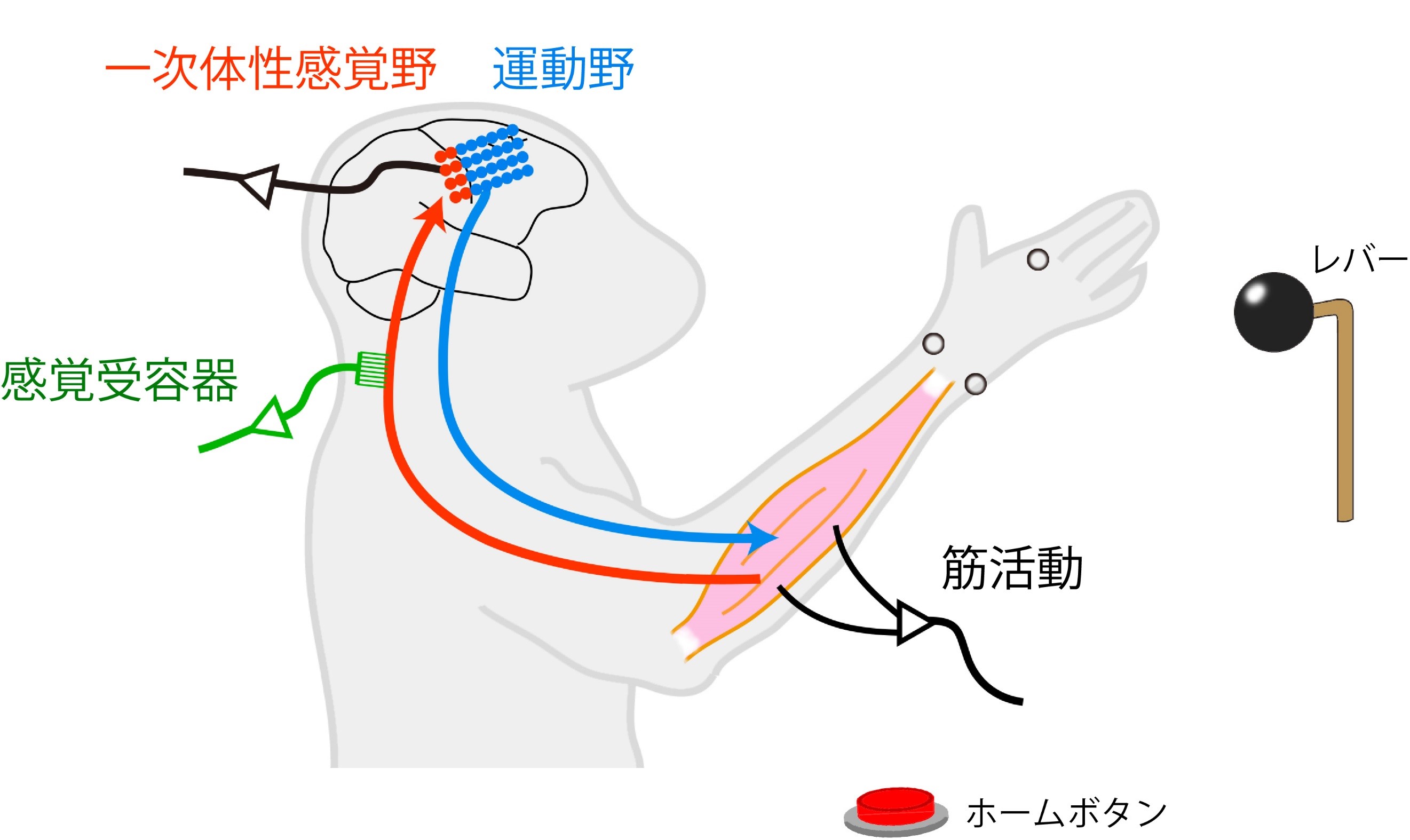

2頭のサルの感覚受容器に剣山様の多電極アレイを埋め込む手法を開発し、サルが手を伸ばしてレバーを引く運動をしているときの感覚受容器の活動を記録しました(図1)。また、一次体性感覚野や運動野にはシート状の多電極アレイを埋め込み、皮質脳波※2を記録しました。加えて、上肢の12個の筋肉にワイヤー電極を埋め込み、筋活動も同時に記録しました。

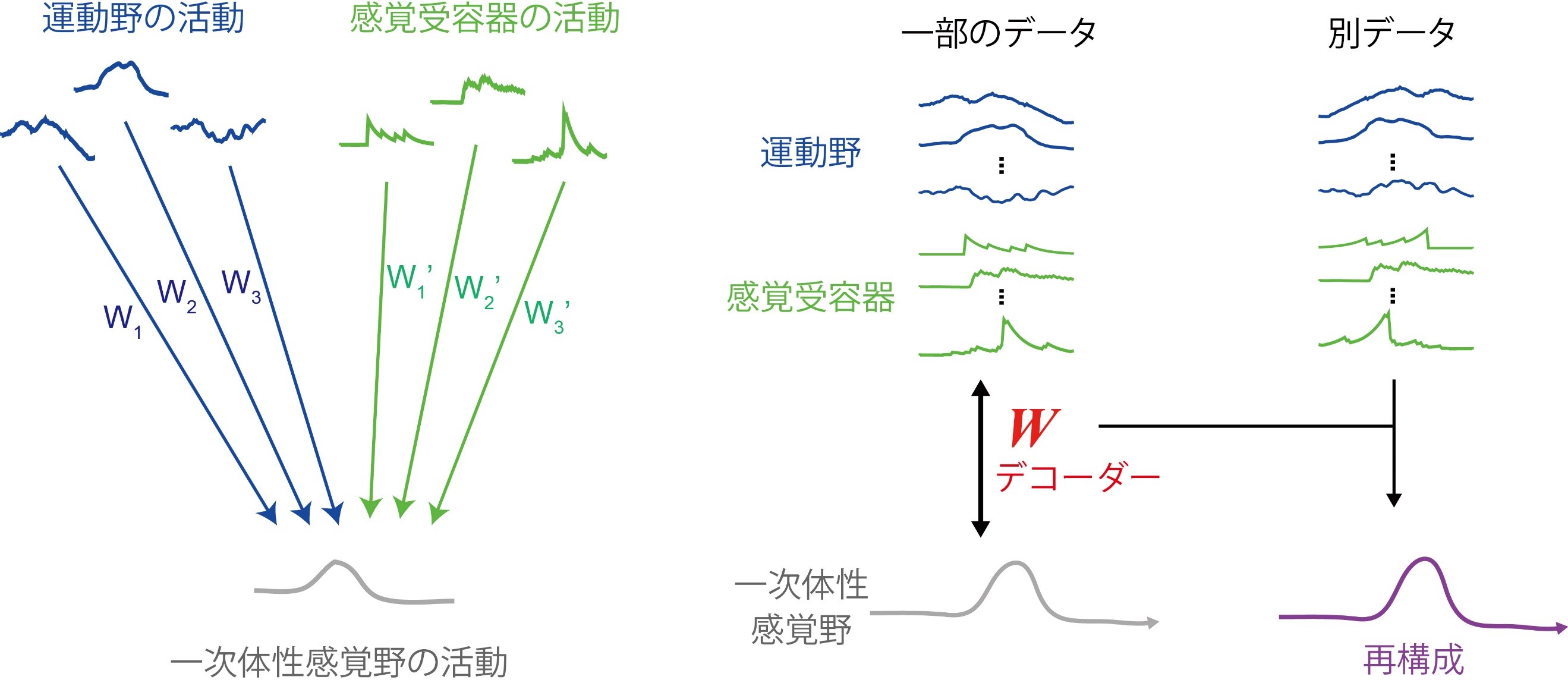

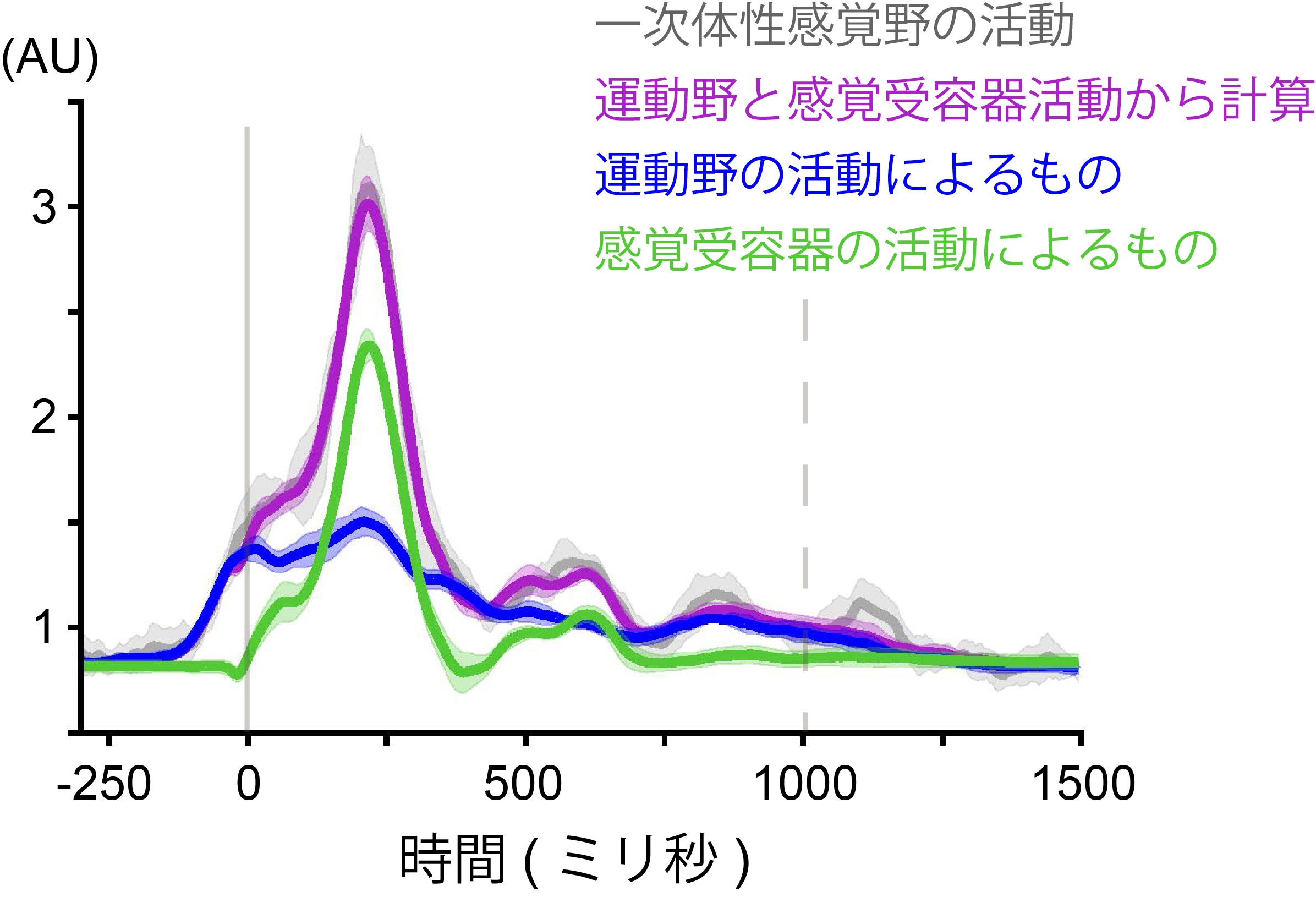

一次体性感覚野の活動は主に外からの刺激に対して応答すると考えられていましたが、手を伸ばしてレバーを引く運動のときでは動きが始まる前から活動が上昇していました。このことは、手の動きによって生じる感覚受容器の活動だけでなく、ほかの入力源が一次体性感覚野の活動を引き起こしていることが考えられます。次に、運動野と感覚受容器の活動が一次体性感覚野の活動上昇にどのように関与しているか、脳情報デコーディング技術を用いて解析してみました。具体的には、運動野と感覚受容器の活動がそれぞれの度合いで一次体性感覚野に影響を与えてその活動を生み出していると考え(図2左)、一次体性感覚野の活動パターンと運動野と感覚受容器の活動パターンとの関係性を表す計算式(デコーダーW)を算出します(図2右)。そして、運動野と感覚受容器の活動を算出されたデコーダーWに当てはめて一次体性感覚野の活動を計算した結果、高精度に再現することに成功しました(図3、紫線)。次に、運動野と感覚受容器の活動それぞれが、どのように一次体性感覚野の活動を作り出しているのか分析しました。一次体性感覚野の動きが始まる前に見られる活動の入力源として、主に運動野の中の一次運動野の活動がふさわしいことがわかりました(図3、青線)。そして、動いている時の活動は、一次運動野と感覚受容器の双方の活動によってうまく説明がつきました(図3、青線と緑線)。このことは、一次体性感覚野は、感覚受容器からの入力を受ける前から、一次運動野からの入力を受けていることを示唆します。

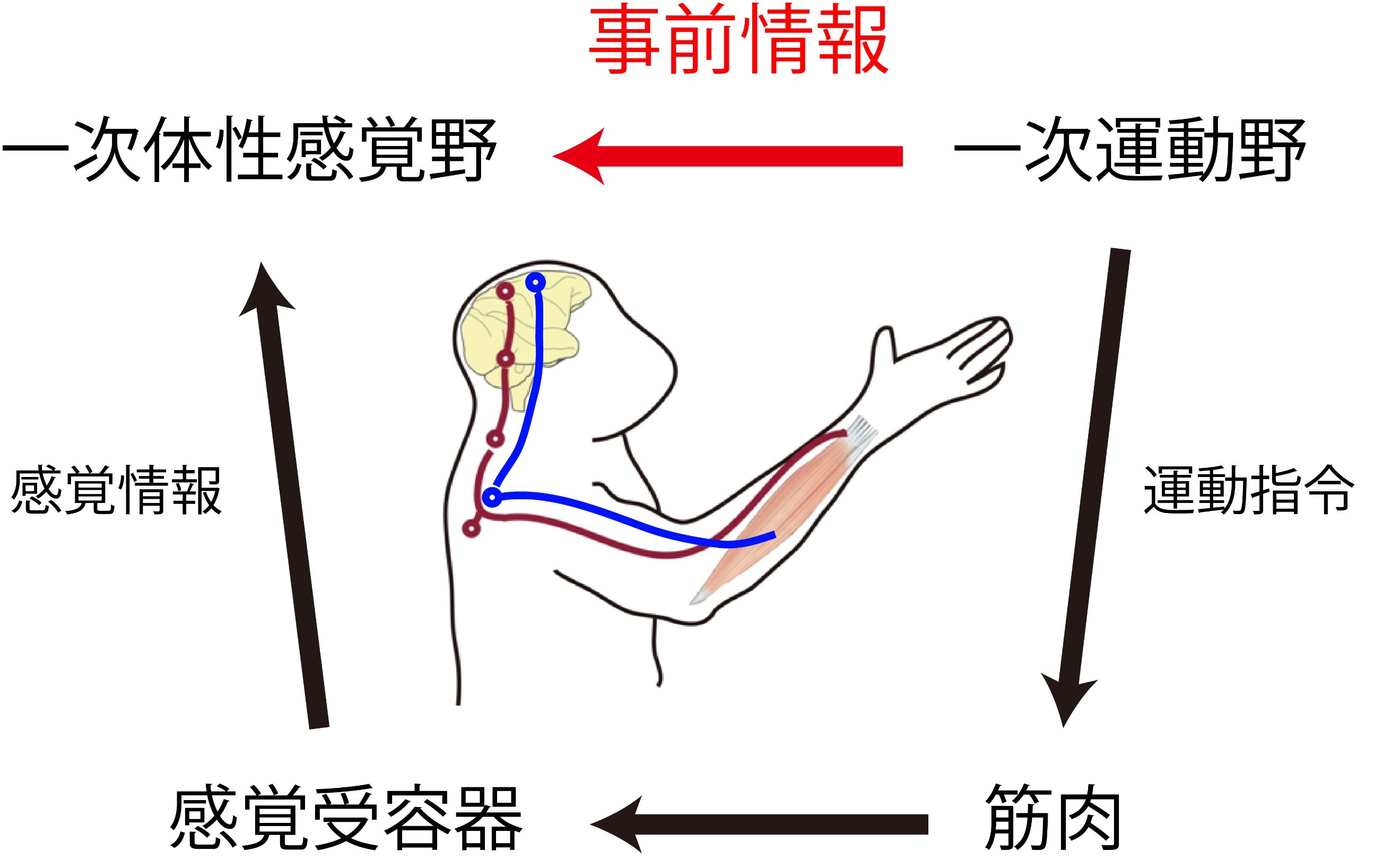

一次運動野は、手足の動きに先立って活動し、その後に生じる筋収縮に関連した情報を持っています。一次体性感覚野が一次運動野からの入力を受けていることから、一次体性感覚野でも筋収縮に関連した情報を持っていないか、脳情報デコーディング技術を用いて解析をしました。その結果、一次体性感覚野も筋収縮に関する情報を、筋肉が活動し始める前から持っていることが明らかとなりました。一次体性感覚野は一次運動野より少し遅れて筋収縮の情報を持ち始めることから、一次運動野から一次体性感覚野に筋収縮についての情報が伝わってきていることが推察されます。以上の結果は、一次体性感覚野が感覚受容器から実際の感覚信号を受け取る前に、未来の筋活動に関する事前情報を受け取っていることを示唆しています(図4)。このことから、一次体性感覚野が筋活動に関しての事前情報と感覚受容器からの実際の感覚情報を統合していることが考えられます。

図1:脳活動・感覚受容器・筋活動の同時記録の模式図

サルがホームボタンから手を伸ばしてレバーを引く運動をしているときに、皮質脳波(一次体性感覚野・運動野)・感覚受容器・筋肉の活動を同時記録しました。

図2:脳情報デコーディング技術の具体的な方法

(左)運動野の複数の部位の活動と感覚受容器の複数の神経活動がそれぞれ異なった度合い(W1-W3, W1’-W3’)で一次体性感覚野に影響を与え、その活動を生み出していると考えました。

(右)一次体性感覚野の活動パターンと運動野と感覚受容器の活動パターンから、運動野と感覚受容器の一次体性感覚野与える影響の度合い(デコーダー:W)を算出します。そして、別の記録データにおける運動野と感覚受容器の活動を、算出されたデコーダーWに当てはめて一次体性感覚野の活動を計算(再構成)します。

図3:運動野と感覚受容器の活動を用いて、一次体性感覚野の活動の再構成の例

運動野と感覚受容器の活動を用いた、一次体性感覚野の活動の再構成の例。一次体性感覚野の実際の活動を灰色線で示しています。運動野と感覚受容器の活動とその影響の度合いWによって再構成された活動を紫色で示しています。灰色線と重なっておりうまく再現していることがわかります。

運動野の活動とその影響の度合いから計算した結果を青線で、感覚受容器の活動とその影響の度合いから計算した結果を緑色で示しています。動きが始まる前の一次体性感覚野の活動は、運動野の活動だけで再現できました。一方で動いている時の一次体性感覚野の活動は、運動野と感覚受容器の双方の活動が合わさることで再現できることがわかります。

図4:一次体性感覚野への情報の流れ

一次運動野からの運動指令信号が筋収縮をうながして運動が生じます。運動に対して感覚受容器が応答し、感覚情報が一次体性感覚野に送られます。一方、一次運動野は、未来の動きに関する事前情報を一次体性感覚野に送ります。

今後の展望

末梢の感覚受容器から得られた外界からの情報が、どのような処理を行うことによって知覚が形成されているのかについて、数多くの研究がなされてきました。私たちは手を動かしてモノを掴むとき、手の多数の感覚受容器がそれぞれのパターンで活動し、その入力信号が逐次、脳に流れ込んできます。これまで、感覚の知覚のメカニズムについては、感覚受容器からの多様な情報を統合していくことで感覚が生み出されると考えられていました。しかしながら、近年、モノを触ったときにある特定の感覚受容器の活動パターンが生じた時に、どのような外界からの刺激がこの活動パターンを引き起こしているのだろうか、と脳が推測することで知覚が形成されるという新たな情報処理仮説が提案されています。今回、私たちの研究で、サルは手の感覚受容器から実際の体性感覚信号を受け取る前の時点に、これからはじまるであろう動きに関しての事前情報を受け取っていることが明らかになりました。手でモノを触ったときには、外界からの刺激や自分の動きによって引き起こされた感覚信号などさまざまな感覚信号を脳は受けます。このとき、私たちの脳はあらかじめ動きによってどのような感覚情報がくるのか知った状態で、多様な体性感覚信号に対して処理を行うことができるようになっていると考えられます。今後、この一次運動野からの入力が実際の体性感覚信号にどのように作用して外界からの刺激を知覚するに至っているのかを解明していくことが重要になります。本研究成果により、私たちがモノを触るときの脳内メカニズムの理解がより進み、将来的に触覚インターフェイスの開発に貢献することが期待できます。

用語解説

※1 感覚受容器:

皮膚や関節、筋肉にある器官で、それぞれ、皮膚への触覚・温度刺激、関節の動き、筋肉の伸びに対して応答し、この器官とつながっている神経線維に信号が伝わる。感覚受容器の細胞体は脊椎横の後根神経節と呼ばれる組織に集まっている。本研究では、後根神経節に剣山様の多電極アレイを埋め込んで、神経活動を記録した。

※2 皮質脳波:

頭蓋内記録で記録された脳波。頭蓋で記録した脳波よりも神経活動を反映する高周波振動を含んでいる。

※3 脳情報デコーディング技術:

機械学習を用いて脳、感覚受容器、筋肉の活動情報からその関連性を読み取り評価する情報解析技術。

原論文情報

・論文名:”The somatosensory cortex receives information about motor output”

(体性感覚野は運動出力情報を受け取っている)

・著者:梅田達也、伊佐正、西村幸男

・掲載誌:Science Advances

・DOI:10.1126/sciadv.aaw5388

・URL:https://advances.sciencemag.org/content/5/7/eaaw5388

本研究への支援

本研究成果は、以下の支援によって行われました。

・日本医療研究開発機構(AMED)脳科学研究戦略推進プログラム「BMIによる運動・感覚の双方向性機能再建」

・科学技術振興機構(JST)さきがけ 脳情報の解読と制御

・日本学術振興会 基盤研究A

・メドトロニクス ERI研究費助成プログラム

お問い合わせ先

【研究に関するお問い合わせ】

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター

神経研究所 モデル動物開発研究部 梅田 達也(うめだ たつや)

【報道に関するお問い合わせ】

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 総務課 広報係

【AMED事業に関するお問い合わせ】

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構

リリース元

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター(NCNP)

公益財団法人 東京都医学総合研究所

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)