平成28~29年度公募研究

A05:新規の集団発振現象を探索

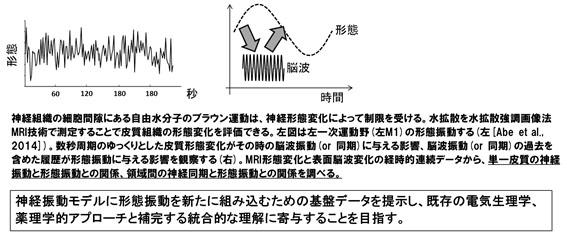

新規MRI技術で神経回路の電気活動発振と 自律性周期性形態変化との関係を解明する

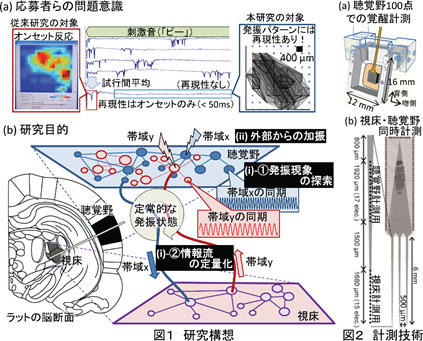

聴知覚を生み出す視床・聴覚野システムの発振現象と情報流

時計ニューロン集団による概日リズム発振の 神経生理学的基盤解明と操作

三枝 理博

金沢大学医薬保健研究域医学系 分子神経科学・統合生理学

視交叉上核(SCN)の中枢概日時計は、不安定な概日振動能を持つ多数のニューロンの集団発振機構である。異なる性質・役割を持つ複数のニューロンタイプから成る神経ネットワークであり、極めて安定した概日リズムを発振する。本研究では、SCN神経ネットワークの概日振動をex vivo, in vivoでニューロンタイプ特異的に計測・操作し、SCNによる概日リズム発振の原理解明を目指す。

金沢大学医薬保健研究域医学系 分子神経科学・統合生理学

視交叉上核(SCN)の中枢概日時計は、不安定な概日振動能を持つ多数のニューロンの集団発振機構である。異なる性質・役割を持つ複数のニューロンタイプから成る神経ネットワークであり、極めて安定した概日リズムを発振する。本研究では、SCN神経ネットワークの概日振動をex vivo, in vivoでニューロンタイプ特異的に計測・操作し、SCNによる概日リズム発振の原理解明を目指す。

コミュニケーションを実現する神経オシレーションの階層協調

水原 啓暁 京都大学大学院 情報学研究科

本研究では神経オシレーション協調による脳内の皮質間コミュニケーションのアナロジーにより、脳間コミュニケーションを記述可能との仮説に基づき、神経オシレーションによる情報統合の神経基盤を検討する。特に視聴覚情報統合において観察される「マガーク効果」を情報統合の心理指標として用いることで、神経オシレーションの協調と情報統合機能との連関について検討する。

本研究では神経オシレーション協調による脳内の皮質間コミュニケーションのアナロジーにより、脳間コミュニケーションを記述可能との仮説に基づき、神経オシレーションによる情報統合の神経基盤を検討する。特に視聴覚情報統合において観察される「マガーク効果」を情報統合の心理指標として用いることで、神経オシレーションの協調と情報統合機能との連関について検討する。

大域的ネットワークにおける神経振動伝達様式

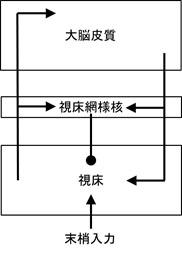

マウスfMRIと蛍光観察を融合させた 視床網様核新規カルシウム発振の全脳作用の解明

腹側被蓋核の振動現象を大脳皮質-大脳基底核- 視床の運動性回路との関係から探る

苅部 冬紀

同志社大学 脳科学研究科 神経回路形態部門

大脳基底核(線条体・視床下核・淡蒼球外節・黒質)と大脳皮質を主な標的にし、スライス標本の電気生理学と形態学の手法を使って、投射結合のパターンと異なる皮質領野からの投射の相互関係を研究しています。近年は新しい手法で従来考えられていたモデルより、さらに複雑な回路網や結合様式が次々と明らかになってきていますので、こうした基礎研究を通じて脳の機能に迫っていきたいと考えています。

同志社大学 脳科学研究科 神経回路形態部門

大脳基底核(線条体・視床下核・淡蒼球外節・黒質)と大脳皮質を主な標的にし、スライス標本の電気生理学と形態学の手法を使って、投射結合のパターンと異なる皮質領野からの投射の相互関係を研究しています。近年は新しい手法で従来考えられていたモデルより、さらに複雑な回路網や結合様式が次々と明らかになってきていますので、こうした基礎研究を通じて脳の機能に迫っていきたいと考えています。

高速2光子軸索機能イメージングにより探索する 軸索神経活動の発振現象

田中 康裕

東京大学大学院医学系研究科 細胞分子生理学

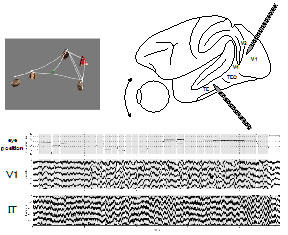

本研究は、2光子顕微鏡を用いたイメージング技術と、画像ゆれ補正技術を駆使して、運動する動物個体における大脳皮質軸索神経活動の発振現象を十分な周波数で捉えることを目標にしています。さらに、取得した画像データから、軸索発振現象の統計的構造を明らかにしていきます。

東京大学大学院医学系研究科 細胞分子生理学

本研究は、2光子顕微鏡を用いたイメージング技術と、画像ゆれ補正技術を駆使して、運動する動物個体における大脳皮質軸索神経活動の発振現象を十分な周波数で捉えることを目標にしています。さらに、取得した画像データから、軸索発振現象の統計的構造を明らかにしていきます。

「阿吽の呼吸」の神経基盤

本田 学

国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第七部

本研究では、大規模な人間集団の同期現象によって魅力的な芸術表現を実現している典型例として、インドネシア・バリ島の祭祀祝祭芸能「ケチャ」をとりあげ、その表現行動を支える脳機能の同期性を明らかにすることにより、「阿吽の呼吸」のコミュニケーションを支える神経基盤に迫る。ケチャ演奏中の複数被験者から脳波同時計測を行い、個体間脳波成分の同期の程度と表現されたリズムの同期性との関連を検討する。

国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第七部

本研究では、大規模な人間集団の同期現象によって魅力的な芸術表現を実現している典型例として、インドネシア・バリ島の祭祀祝祭芸能「ケチャ」をとりあげ、その表現行動を支える脳機能の同期性を明らかにすることにより、「阿吽の呼吸」のコミュニケーションを支える神経基盤に迫る。ケチャ演奏中の複数被験者から脳波同時計測を行い、個体間脳波成分の同期の程度と表現されたリズムの同期性との関連を検討する。

リズム間引き込み協調の神経回路基盤

木津川 尚史

大阪大学大学院生命機能研究科

発話や歩行など、私たちの日常はリズミカルな運動に満ちています。また脳の神経活動にも多くのリズムが見られます。これらのリズムでは、リズム間の相互作用的組み込みが見出されています。本研究では、複雑なステップをリズミカルに走るマウスの脳から神経活動を記録することにより、リズムが脳内でどのように生み出され組み合わせられるのかについて解明することを目指します。

大阪大学大学院生命機能研究科

発話や歩行など、私たちの日常はリズミカルな運動に満ちています。また脳の神経活動にも多くのリズムが見られます。これらのリズムでは、リズム間の相互作用的組み込みが見出されています。本研究では、複雑なステップをリズミカルに走るマウスの脳から神経活動を記録することにより、リズムが脳内でどのように生み出され組み合わせられるのかについて解明することを目指します。

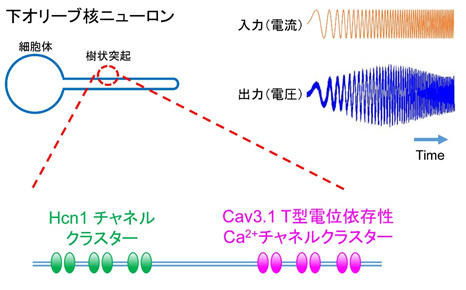

Resonance特性の分子メカニズムと機能的意義の解析

B04:データ対話的な数理モデル構築

自発的かつ柔軟な同期状態遷移を実現する脳神経ネットワーク構造と非線形性の解明

上田 肇一

富山大学大学院理工学研究部

ネットワーク上での非線形ダイナミクスを研究しています。特に、システムが安定定常解や振動解などの大域的秩序状態を自発的に発見する仕組みに興味があります。これまでの研究を通して得られた数理的知見を発展させることにより、病的な発振現象等の大域的ダイナミクスの制御手法に応用することを試みます。

富山大学大学院理工学研究部

ネットワーク上での非線形ダイナミクスを研究しています。特に、システムが安定定常解や振動解などの大域的秩序状態を自発的に発見する仕組みに興味があります。これまでの研究を通して得られた数理的知見を発展させることにより、病的な発振現象等の大域的ダイナミクスの制御手法に応用することを試みます。

神経ネットワークの高次情報解析に基づく非線形動力学モデルの構築

日高 昇平

北陸先端科学技術大学院大学

私の専門分野は認知科学・機械学習・情報理論で、言語学習のモデリング・計算論や身体運動の解析、そして脳・神経活動データの解析法の開発などを行っています。脳機能や認知過程のようにまだ構造化されていない現象から、それを説明する理論の構築することを生き甲斐に研究をしています。

北陸先端科学技術大学院大学

私の専門分野は認知科学・機械学習・情報理論で、言語学習のモデリング・計算論や身体運動の解析、そして脳・神経活動データの解析法の開発などを行っています。脳機能や認知過程のようにまだ構造化されていない現象から、それを説明する理論の構築することを生き甲斐に研究をしています。

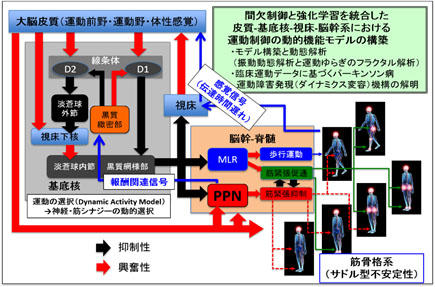

間欠制御と強化学習を統合した姿勢・歩行運動制御とその障害の動的モデル構築

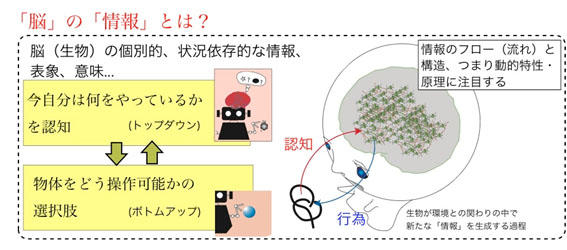

脳-身体-環境における動的関係性を扱う情報の時空間階層性:ロボット設計原理の検討

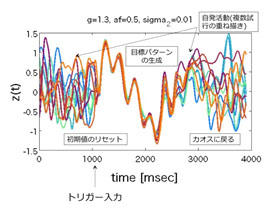

リザーバ計算に基づく記憶と学習の背後にある力学系構造の解明

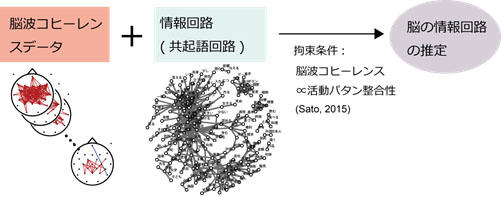

脳波コヒーレンスによる情報回路の推定

C04:介入による発振制御と臨床応用

発振現象を基盤とした革新的神経修飾法の開発

濱田 雅

東京大学医学部付属病院神経内科

経頭蓋磁気刺激などの非侵襲的脳刺激法を用いた脳神経細胞可塑性誘導に関して研究を進めており、将来的には非侵襲的脳刺激法によるパーキンソン病などの神経疾患の治療応用の確立を目標としています。

東京大学医学部付属病院神経内科

経頭蓋磁気刺激などの非侵襲的脳刺激法を用いた脳神経細胞可塑性誘導に関して研究を進めており、将来的には非侵襲的脳刺激法によるパーキンソン病などの神経疾患の治療応用の確立を目標としています。

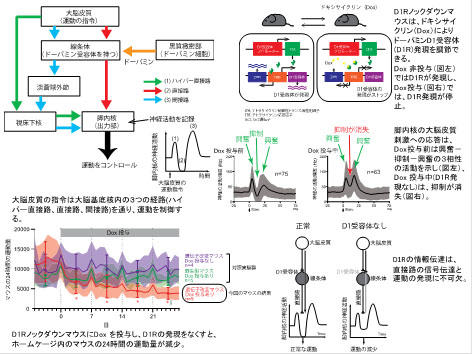

ドーパミン受容体及びNMDA受容体変異マウスを用いた大脳基底核回路の機能解析

パーキンソン病サルモデルの多領域多点同時記録による集団発振現象および同期化の探索

高田 昌彦

京都大学霊長類研究所

行動の発現と制御に関与する大脳ネットワークの構造と機能の解明を主たる研究テーマとしている。特に最近は、アデノ随伴ウイルス、レンチウイルス、狂犬病ウイルスを基盤にした多種多様なウイルスベクターシステムの開発に取り組み、特定の神経路の除去あるいは活動制御を可能にする神経路選択的遺伝子導入法を世界で初めて確立し、マカクザルなどの霊長類動物を用いて、高次脳機能の解明に資するモデル動物や精神・神経疾患モデルを作出してきた。

京都大学霊長類研究所

行動の発現と制御に関与する大脳ネットワークの構造と機能の解明を主たる研究テーマとしている。特に最近は、アデノ随伴ウイルス、レンチウイルス、狂犬病ウイルスを基盤にした多種多様なウイルスベクターシステムの開発に取り組み、特定の神経路の除去あるいは活動制御を可能にする神経路選択的遺伝子導入法を世界で初めて確立し、マカクザルなどの霊長類動物を用いて、高次脳機能の解明に資するモデル動物や精神・神経疾患モデルを作出してきた。

線条体におけるカルシウム振動の描出と生理学的意義の解明

田中 謙二

慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室

うつ、不安、ストレス関連疾患の病態生理、および回復のメカニズムを理解するために研究しています。分子生物学、細胞生物学、解剖学から研究をスタートさせ、脳の微弱な信号をあつかう生理学にようやく足を踏み入れることが出来ました。この領域で多くのことを学んで精神医学の進展に役立てたいです。

慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室

うつ、不安、ストレス関連疾患の病態生理、および回復のメカニズムを理解するために研究しています。分子生物学、細胞生物学、解剖学から研究をスタートさせ、脳の微弱な信号をあつかう生理学にようやく足を踏み入れることが出来ました。この領域で多くのことを学んで精神医学の進展に役立てたいです。

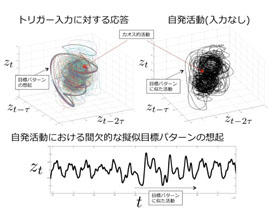

デフォルトモードネットワークの動作原理と機能解明

林 拓也

理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター・機能構築イメージングチーム

脳の可塑性や病態の神経生物学的解明を進めるためMRIやPETを用いた研究を行ってきた。特に拡散強調画像による神経突起・拡散トラクトグラフィー、PETによる神経伝達物質機能の定量評価、高時間分解能の機能的MRI画像と高次解析法による機能的ネットワーク同定、および標準皮質マッピング解析の技術開発を集中的に進めており、これら技術を応用することでデフォルトモードネットワークの動作原理と機能解明とくに可塑性や社会性に関わる機構解明に向けて研究をすすめたい。

理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター・機能構築イメージングチーム

脳の可塑性や病態の神経生物学的解明を進めるためMRIやPETを用いた研究を行ってきた。特に拡散強調画像による神経突起・拡散トラクトグラフィー、PETによる神経伝達物質機能の定量評価、高時間分解能の機能的MRI画像と高次解析法による機能的ネットワーク同定、および標準皮質マッピング解析の技術開発を集中的に進めており、これら技術を応用することでデフォルトモードネットワークの動作原理と機能解明とくに可塑性や社会性に関わる機構解明に向けて研究をすすめたい。

グリア細胞による神経系発振ステート制御機構の解明

松井 広

東北大学生命科学研究科 超回路脳機能分野

グリア細胞の活動を光で操作すると、グリアに本来備わっている、神経信号を増幅/抑制する作用が惹起されることを示してきました。本研究では、これを、神経発振ステートを遷移させるツールとして使い、てんかん発振を制御する方法を開発します。また、病態時に限らず、生来の神経発振の程度を規定しているのは、神経細胞そのものではなく、実は、グリア細胞の活動なのではないか、という仮説を検証することに取り組みます。

東北大学生命科学研究科 超回路脳機能分野

グリア細胞の活動を光で操作すると、グリアに本来備わっている、神経信号を増幅/抑制する作用が惹起されることを示してきました。本研究では、これを、神経発振ステートを遷移させるツールとして使い、てんかん発振を制御する方法を開発します。また、病態時に限らず、生来の神経発振の程度を規定しているのは、神経細胞そのものではなく、実は、グリア細胞の活動なのではないか、という仮説を検証することに取り組みます。