平成30~31年度公募研究

A05:新規の集団発振現象を探索

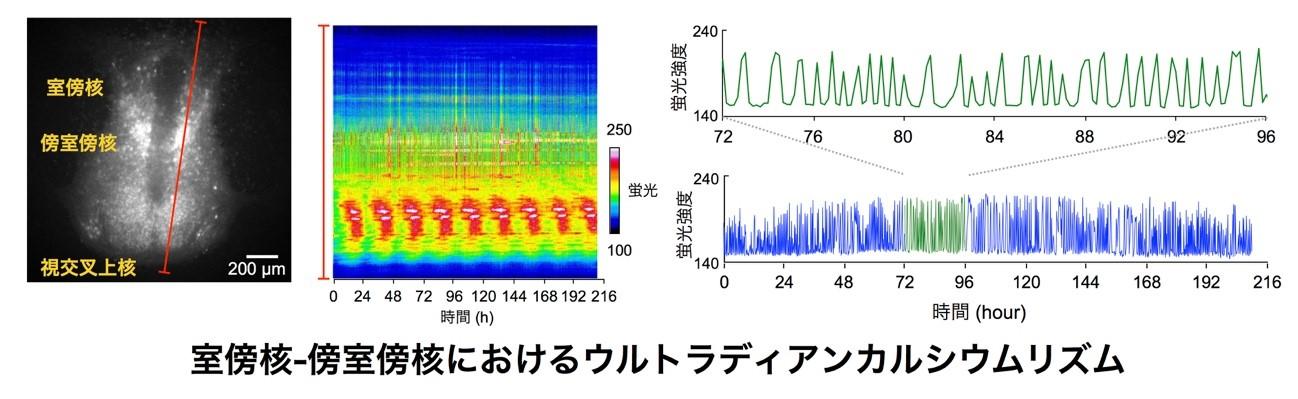

ウルトラディアンカルシウムリズムの発生と制御メカニズムの全容解明

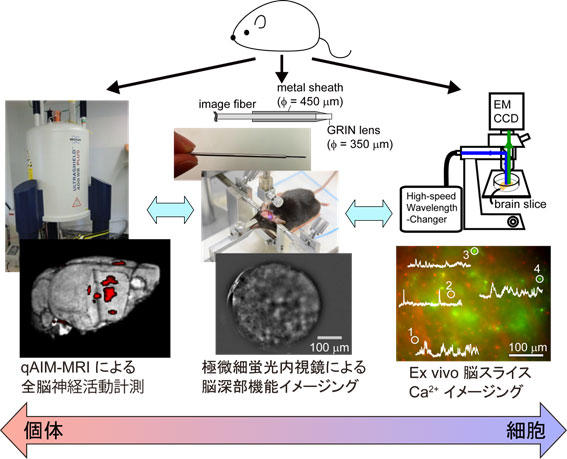

マルチモーダル内視鏡による大脳基底核の細胞活動と電気的振動現象との関係解明

小山内 実

大阪大学 大学院医学系研究科 保健学専攻医用物理工学講座

大阪大学 大学院医学系研究科 保健学専攻医用物理工学講座

高速2光子軸索機能イメージングで読み解く軸索神経活動の発振現象と行動連関

田中 康裕

玉川大学脳科学研究所

玉川大学脳科学研究所

本研究は、2光子顕微鏡を用いたイメージング技術と、画像ゆれ補正技術を駆使して、運動する動物個体における大脳皮質軸索神経活動の発振現象を十分な周波数で捉えることを目標にしています。さらに、取得した画像データから、軸索発振現象の統計的構造を明らかにしていきます。

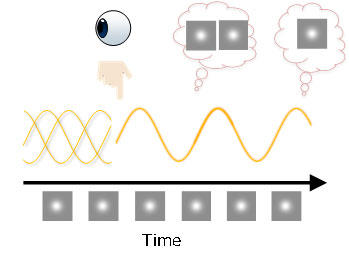

知覚・行動における振動現象と神経共振

時計ニューロン集団による概日リズム発振の神経生理学的基盤解明と操作

三枝 理博

金沢大学医薬保健研究域医学系 統合神経生理学

視交叉上核(SCN)の中枢概日時計は、不安定な概日振動能を持つ多数のニューロンの集団発振機構である。異なる性質・役割を持つ複数のニューロンタイプから成る神経ネットワークであり、極めて安定した概日リズムを発振する。本研究では、SCN神経ネットワークの概日振動をex vivo, in vivoでニューロンタイプ特異的に計測・操作し、SCNによる概日リズム発振の原理解明を目指す。

金沢大学医薬保健研究域医学系 統合神経生理学

視交叉上核(SCN)の中枢概日時計は、不安定な概日振動能を持つ多数のニューロンの集団発振機構である。異なる性質・役割を持つ複数のニューロンタイプから成る神経ネットワークであり、極めて安定した概日リズムを発振する。本研究では、SCN神経ネットワークの概日振動をex vivo, in vivoでニューロンタイプ特異的に計測・操作し、SCNによる概日リズム発振の原理解明を目指す。

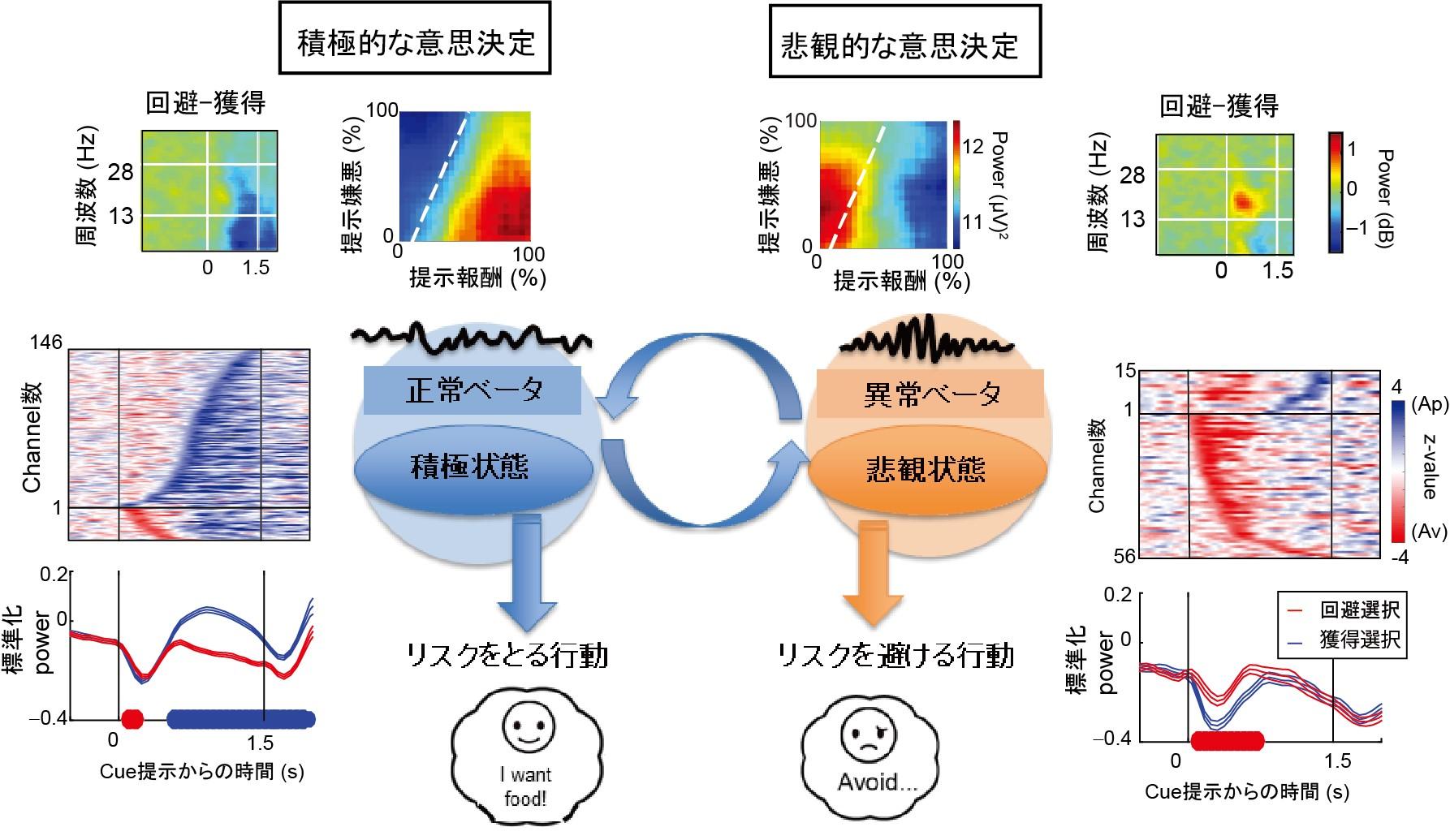

悲観的な価値判断と相関する大脳皮質-線条体における新たなベータ波

リズム間引き込み協調の神経回路基盤

木津川 尚史

大阪大学大学院生命機能研究科

発話や歩行など、私たちの日常はリズミカルな運動に満ちています。また脳の神経活動にも多くのリズムが見られます。これらのリズムでは、リズム間の相互作用的組み込みが見出されています。本研究では、複雑なステップをリズミカルに走るマウスの脳から神経活動を記録することにより、リズムが脳内でどのように生み出され組み合わせられるのかについて解明することを目指します。

大阪大学大学院生命機能研究科

発話や歩行など、私たちの日常はリズミカルな運動に満ちています。また脳の神経活動にも多くのリズムが見られます。これらのリズムでは、リズム間の相互作用的組み込みが見出されています。本研究では、複雑なステップをリズミカルに走るマウスの脳から神経活動を記録することにより、リズムが脳内でどのように生み出され組み合わせられるのかについて解明することを目指します。

発振現象を基軸としたパーキンソン病の病態解明とオプトDBS開発

橘 吉寿

神戸大学大学院医学研究科 システム生理学分野

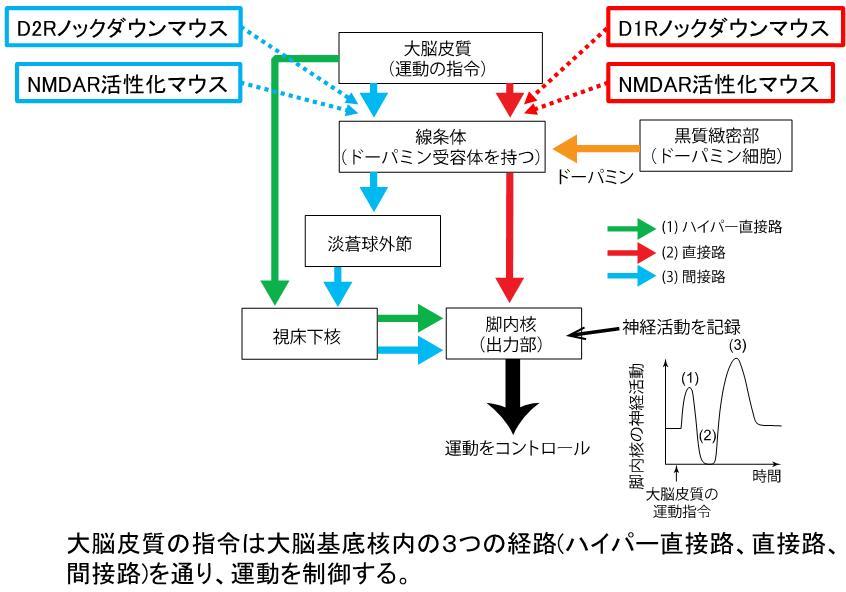

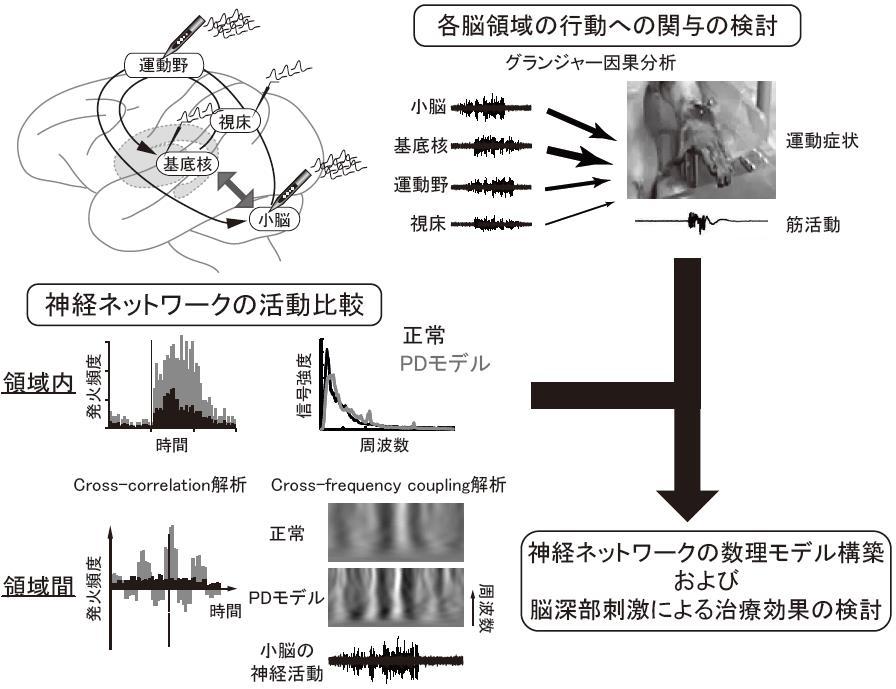

本研究では、パーキンソン病モデル動物において、大脳基底核と密に連絡し最終的な運動出力を担う大脳皮質運動野で基底核と同様の異常リズムが観察されるかどうかを2光子顕微鏡イメージングならびに細胞外ユニット記録にて検証します。また、大脳皮質―基底核回路をオプトジェネティクスにて経路選択的に神経操作し、パーキンソン病症状が改善するかあるいは悪化するかについても調べます。

神戸大学大学院医学研究科 システム生理学分野

本研究では、パーキンソン病モデル動物において、大脳基底核と密に連絡し最終的な運動出力を担う大脳皮質運動野で基底核と同様の異常リズムが観察されるかどうかを2光子顕微鏡イメージングならびに細胞外ユニット記録にて検証します。また、大脳皮質―基底核回路をオプトジェネティクスにて経路選択的に神経操作し、パーキンソン病症状が改善するかあるいは悪化するかについても調べます。

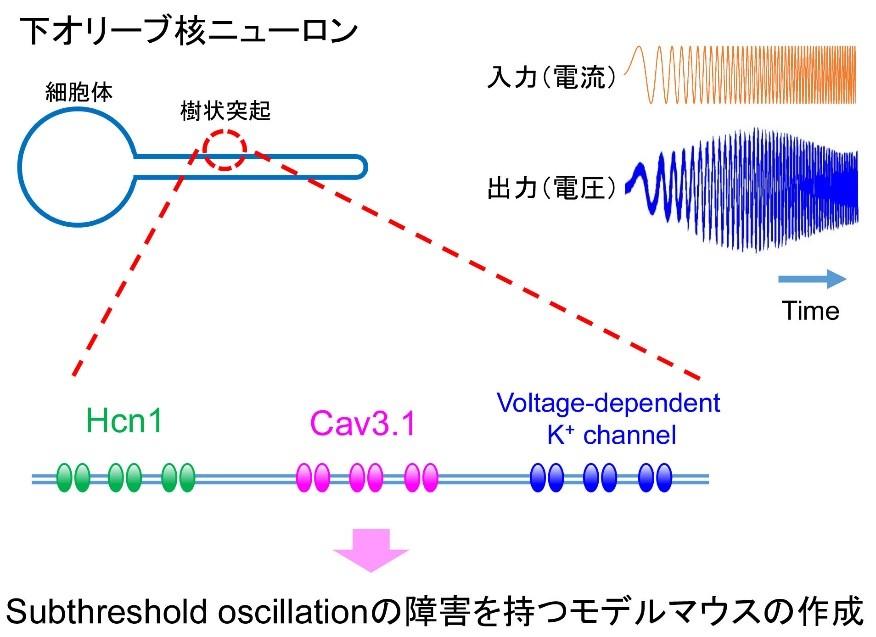

延髄下オリーブ核閾値下膜電位オシレーションの分子機構と機能的意義の解明

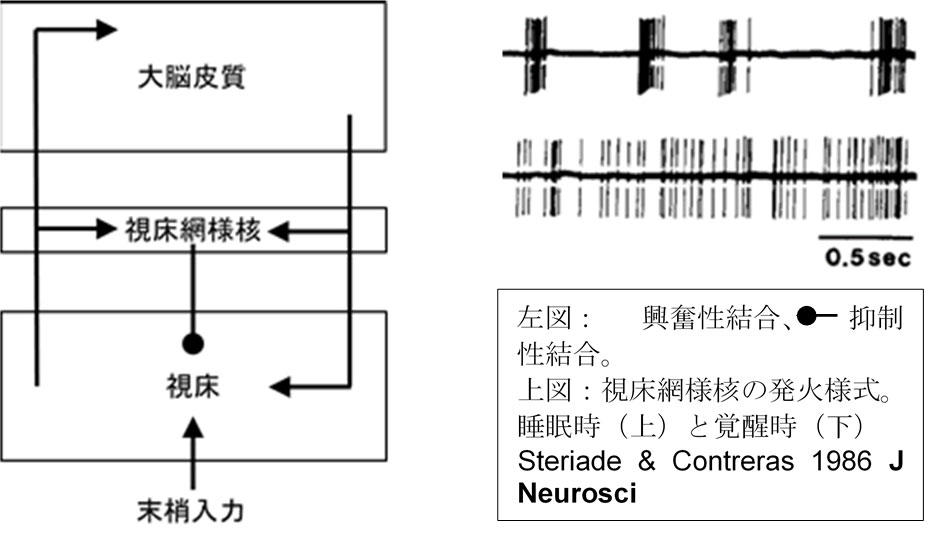

睡眠覚醒リズムに依存する脳領域間の機能的結合強度を視床網様核が制御する機構の解明

脳領域間と皮質層間回路を接続する神経振動活動の記憶想起における因果的役割

竹田 真己

高知工科大学総合研究所脳コミュニケーション研究センター

従来の研究により、脳領域間や皮質層間を伝達する情報は、離れた領域のニューロン群がコヒーレントに活動することで伝達されることが示されているが、脳領域間神経回路と皮質層間神経回路を繋ぐ発振現象には不明な点が多い。本研究では、複数の計測手法を用いて神経活動を計測することで、記憶神経回路が示す周波数依存的な神経振動活動が記憶の想起にどのような役割を担っているかを明らかにすることを目的とする。

高知工科大学総合研究所脳コミュニケーション研究センター

従来の研究により、脳領域間や皮質層間を伝達する情報は、離れた領域のニューロン群がコヒーレントに活動することで伝達されることが示されているが、脳領域間神経回路と皮質層間神経回路を繋ぐ発振現象には不明な点が多い。本研究では、複数の計測手法を用いて神経活動を計測することで、記憶神経回路が示す周波数依存的な神経振動活動が記憶の想起にどのような役割を担っているかを明らかにすることを目的とする。

個体間脳波オシレーションのニューロフィードバックコントロール

大須 理英子

早稲田大学

インタラクションしている複数の人の脳が同期的に活動することが明らかになりつつあります。そこで本研究では、二人の脳を同時に計測し、二者間の脳波の同期レベルをリアルタイムフィードバックスすることを試みます。同期レベルを自身でモニターしながら二者が様々なインタラクションを試みることで、どのような条件で個体間の脳波の同期がおこるのかを探索します。

早稲田大学

インタラクションしている複数の人の脳が同期的に活動することが明らかになりつつあります。そこで本研究では、二人の脳を同時に計測し、二者間の脳波の同期レベルをリアルタイムフィードバックスすることを試みます。同期レベルを自身でモニターしながら二者が様々なインタラクションを試みることで、どのような条件で個体間の脳波の同期がおこるのかを探索します。

「阿吽の呼吸」の神経基盤

本田 学

国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第七部

大規模な人間集団の同期現象によって一糸乱れぬ魅力的な音楽表現を実現しているインドネシア・バリ島の祭祀祝祭芸能「ケチャ」を研究対象にとりあげ、ケチャ演奏中の複数被験者から脳波同時計測を行い、個体間脳波成分の同期の程度と表現されたリズムの同期性との関連などを検討することにより、「阿吽の呼吸」のコミュニケーションを支える神経基盤に迫る。

国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第七部

大規模な人間集団の同期現象によって一糸乱れぬ魅力的な音楽表現を実現しているインドネシア・バリ島の祭祀祝祭芸能「ケチャ」を研究対象にとりあげ、ケチャ演奏中の複数被験者から脳波同時計測を行い、個体間脳波成分の同期の程度と表現されたリズムの同期性との関連などを検討することにより、「阿吽の呼吸」のコミュニケーションを支える神経基盤に迫る。

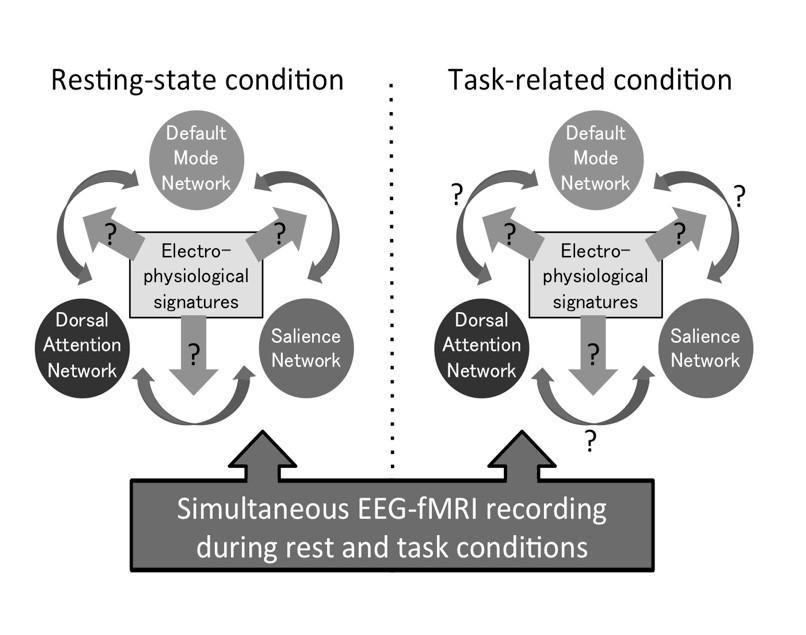

統合イメージングによる脳内ネットワークの自発的・能動的状態遷移ダイナミクスの解明

B04:データ対話的な数理モデル構築

てんかん脳波の数理的特徴付けと発作予測に向けて

行木 孝夫

北海道大学大学院理学研究院数学部門

力学系と確率論の融合するエルゴード理論を背景に、非線形時系列解析の手法を用い、てんかんにおける脳波挙動に関する数理モデルを構築することが目標である。数理モデルの枠組みとしてはカオスおよび間欠性を持つランダム力学系および結合系を考えている。

北海道大学大学院理学研究院数学部門

力学系と確率論の融合するエルゴード理論を背景に、非線形時系列解析の手法を用い、てんかんにおける脳波挙動に関する数理モデルを構築することが目標である。数理モデルの枠組みとしてはカオスおよび間欠性を持つランダム力学系および結合系を考えている。

物質流動を考慮した数理モデルの作成による発作発現機構の解明と治療法の提案

上田 肇一

富山大学大学院理工学研究部(理学)

非線形ダイナミクスの数理解析を専門としています。特に,時空間パターンダイナミクスの発生機構の解明及びその制御方法について研究してきました。本研究では,物質の循環を考慮した数理モデルを作成することにより,てんかん発作の発生機構を解明し,新しい治療法の提案を目指します。

富山大学大学院理工学研究部(理学)

非線形ダイナミクスの数理解析を専門としています。特に,時空間パターンダイナミクスの発生機構の解明及びその制御方法について研究してきました。本研究では,物質の循環を考慮した数理モデルを作成することにより,てんかん発作の発生機構を解明し,新しい治療法の提案を目指します。

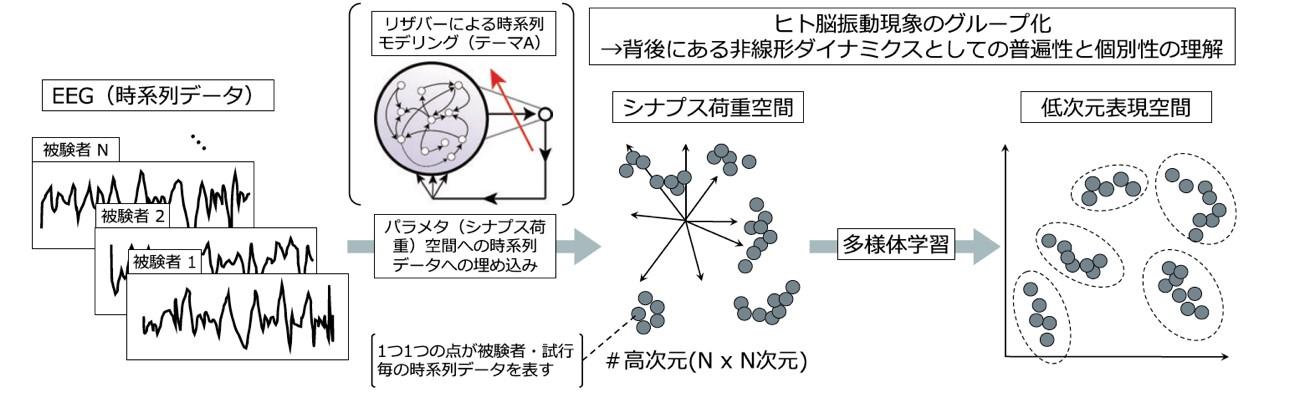

リザバー計算から捉えるヒト脳振動現象の普遍性と個別性

皮質脳波の情報回路解析に基づく神経表象変換メカニズムの検討

佐藤 直行

公立はこだて未来大学・システム情報科学部・複雑系知能学科

脳波コヒーレンスデータを、多モダリティ(言語,画像,音韻)の分散表現で表される情報ネットワークと対応づけることで、神経表象の変換に関わる脳部位を同定する新しい解析手法を構築する。さらに、皮質脳波データを用いて提案手法の実用性を示すことで、手法の確立を目指す。これらの一連の研究により,大脳皮質の部位間の脳波同期現象と神経表象の変換・統合メカニズムの関連を明らかにする。

公立はこだて未来大学・システム情報科学部・複雑系知能学科

脳波コヒーレンスデータを、多モダリティ(言語,画像,音韻)の分散表現で表される情報ネットワークと対応づけることで、神経表象の変換に関わる脳部位を同定する新しい解析手法を構築する。さらに、皮質脳波データを用いて提案手法の実用性を示すことで、手法の確立を目指す。これらの一連の研究により,大脳皮質の部位間の脳波同期現象と神経表象の変換・統合メカニズムの関連を明らかにする。

C04:介入による発振制御と臨床応用

神経活動振動への介入法の開発と応用

松井 広

東北大学 大学院生命科学研究科 超回路脳機能分野

オプトジェネティクスは、もっぱら神経活動制御に用いられてきましたが、本研究者は、これをグリア活動制御に利用するという独自のアプローチを採ってきました。グリア光操作によって、グリア本来の神経信号修飾作用を惹起し、神経発振を含む神経活動を、強力に左右させることができる、という発見もしてきました。この基本原理を追究した先に、グリアを介して、精神疾患を含む脳病態を制御する道筋も拓けることが期待されます。

東北大学 大学院生命科学研究科 超回路脳機能分野

オプトジェネティクスは、もっぱら神経活動制御に用いられてきましたが、本研究者は、これをグリア活動制御に利用するという独自のアプローチを採ってきました。グリア光操作によって、グリア本来の神経信号修飾作用を惹起し、神経発振を含む神経活動を、強力に左右させることができる、という発見もしてきました。この基本原理を追究した先に、グリアを介して、精神疾患を含む脳病態を制御する道筋も拓けることが期待されます。

ドーパミン受容体及びNMDA受容体変異マウスを用いた大脳基底核回路の機能解析

ドパミンによる皮質ガンマオシレーション調節と統合的感覚情報処理

那波 宏之

新潟大学脳研究所分子神経生物学分野

統合失調症の患者さんの脳波計測において、事象関連性の皮質γオシレーション低下やその皮質間連合性の障害が観測されていますが、その原因や生理学的意味は不明のままです。そこで本計画では統合失調症のモデル動物を用いて、ドパミン神経活動による皮質γオシレーション調節メカニズムを探るとともに、当該モデル動物の音声認知機能への影響を評価することを目指したいと思います。

新潟大学脳研究所分子神経生物学分野

統合失調症の患者さんの脳波計測において、事象関連性の皮質γオシレーション低下やその皮質間連合性の障害が観測されていますが、その原因や生理学的意味は不明のままです。そこで本計画では統合失調症のモデル動物を用いて、ドパミン神経活動による皮質γオシレーション調節メカニズムを探るとともに、当該モデル動物の音声認知機能への影響を評価することを目指したいと思います。

小脳回路およびオリゴデンドロサイト異常による発振現象の制御

竹林 浩秀

新潟大学医学部 神経解剖学

不随意運動を伴うジストニア症状と感覚神経変性を示す遺伝子変異マウス(dystonia musculorum)の病態解析を行っています。本研究計画では、小脳回路とミエリン形成細胞に着目して、その異常が不随意運動の発生に関わる可能性を調べます。不随意運動の発生に関わる神経回路と運動機能回復に資する神経回路を明らかにしていきたいと考えています。

新潟大学医学部 神経解剖学

不随意運動を伴うジストニア症状と感覚神経変性を示す遺伝子変異マウス(dystonia musculorum)の病態解析を行っています。本研究計画では、小脳回路とミエリン形成細胞に着目して、その異常が不随意運動の発生に関わる可能性を調べます。不随意運動の発生に関わる神経回路と運動機能回復に資する神経回路を明らかにしていきたいと考えています。

パーキンソン病サルモデルにおける多領域集団発振・同期現象の解析と介入

デフォルトモードネットワークの動作原理と機能解明

林 拓也

理化学研究所生命機能科学研究センター脳コネクトミクスイメージングチーム

脳の可塑性や病態の神経生物学的解明を進めるためMRIやPETを用いた研究を行ってきた。特に拡散強調画像による神経突起・拡散連絡性、高時間分解能の機能的MRI画像と高次解析法による機能的ネットワーク同定、PETによる神経伝達物質の皮質機能評価などの技術開発を進めデフォルトモードネットワークの動作原理と機能解明とくに可塑性や社会性に関わる機構解明に向けて研究をすすめたい。

理化学研究所生命機能科学研究センター脳コネクトミクスイメージングチーム

脳の可塑性や病態の神経生物学的解明を進めるためMRIやPETを用いた研究を行ってきた。特に拡散強調画像による神経突起・拡散連絡性、高時間分解能の機能的MRI画像と高次解析法による機能的ネットワーク同定、PETによる神経伝達物質の皮質機能評価などの技術開発を進めデフォルトモードネットワークの動作原理と機能解明とくに可塑性や社会性に関わる機構解明に向けて研究をすすめたい。

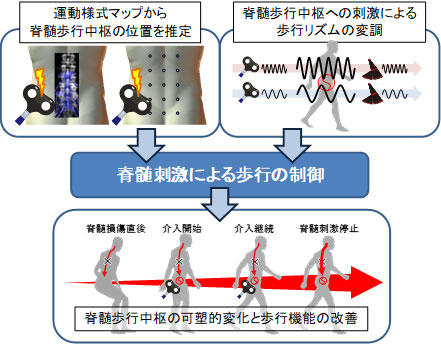

ヒト脊髄歩行中枢の発振現象の制御