![]() 細胞はやせすぎない、太りすぎない〜いつも容積は同じ

細胞はやせすぎない、太りすぎない〜いつも容積は同じ

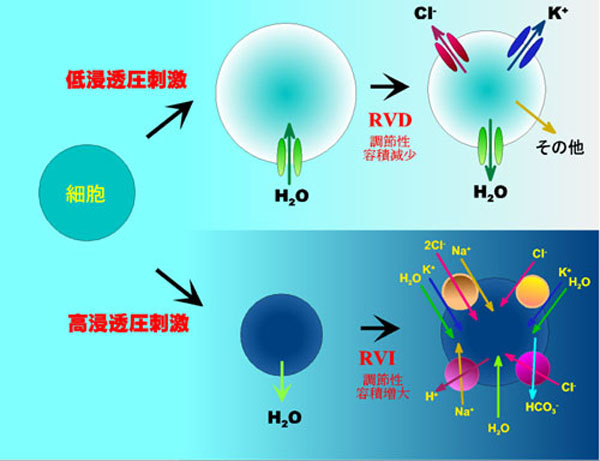

成人の体は、約一兆個の細胞で構成されています。細胞はその生命活動の一環として、絶えず必要な物質を外界から取り込んだり、不要になった物質を外界に捨てたりしていますが、それでも細胞の大きさはいつも同じになるように調節されています。私達の体が(その一部ではあっても)勝手に膨れたり小さくなったりすることがないのは、この調節機能があるためです。このような容積調節をするために、細胞膜上や細胞内にある様々な蛋白質が働いています。私達はこれらの蛋白質を発見したり、その性質を明らかにしたりすることによって、細胞容積調節の仕組みの研究を進めています。

![]() 水・イオンチャネルの研究

水・イオンチャネルの研究

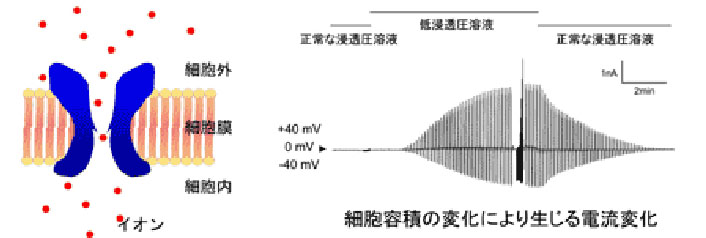

細胞の容積調節には、なんといっても、チャネルやトランスポータという細胞膜に存在し外界との窓口になる蛋白質の働きが重要です。これらの膜蛋白は、水・イオン・アミノ酸などの物質を必要に応じて細胞内外に運んでいます。それらの性質は、イオンが動く際の電流を測定することなどによって観察できます。

イオンチャネルのモデル図およびイオン電流の観察

正常な浸透圧条件下では電流は生じないが、低張な浸透圧条件による細胞容積の膨張がCl-電流を活性化する。この電流の活性化によるCl-の動きとともに水が流出し、細胞容積が元に戻る。

![]() 細胞内からのATP放出のしくみ

細胞内からのATP放出のしくみ

低浸透圧刺激によって一旦膨らんだ細胞が元の容積に戻ろうとする時、細胞内からATPが放出されることに重要な意味があることがわかっています。ATPが細胞膜表面にあるどんな蛋白質(ATPチャネル?)を通って外に出されるのか、またはそのような蛋白質が関与しない何か別のメカニズム(開口分泌など)で放出されるのか、その解明が私達の研究テーマの一つです。

![]() 細胞容積調節と細胞死

細胞容積調節と細胞死

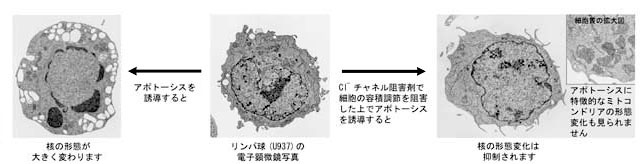

細胞の死に方には二通りあります。細胞が持続的に収縮していく死は、細胞が持っている遺伝子によりプログラムされた死(アポトーシス)です。一方、遺伝子に左右されない死(ネクローシス)では細胞の膨張を伴います。これらの細胞死に見られる現象は、細胞の容積調節の破綻と深く関わっていることがわかってきました。

This site is best viewed with Netscape Navigator 3.0

or later. We express great thanks to dpi web graphix for the design of our web pages.

This site is best viewed with Netscape Navigator 3.0

or later. We express great thanks to dpi web graphix for the design of our web pages.

![]()

![]()

Copyright 1998 by dpi. All right reserved.