実験手技

1.生体超分子複合体の精製と質量分析法による同定

シナプスでは蛋白質は複合体を形成して、その生理機能を果たしています。したがって、脳組織における蛋白質複合体の構成蛋白質を同定することは、その蛋白質の生理機構を理解する上で必須です。一見、簡単に思われますが、特異性の評価がとても重要です。

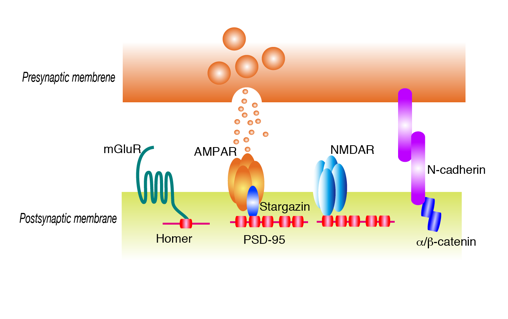

シナプスにおける代表的な蛋白質複合体

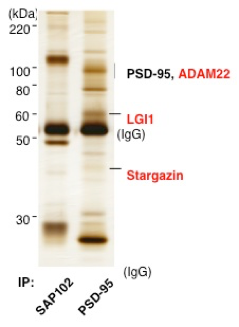

蛋白質複合体精製の例1 ラット脳からPSD-95を核とする蛋白質複合体を精製しました。

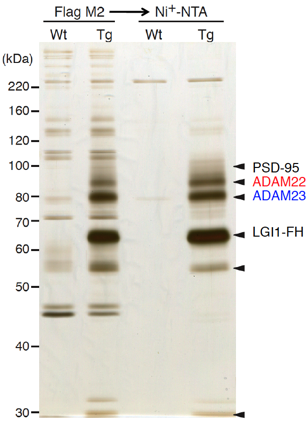

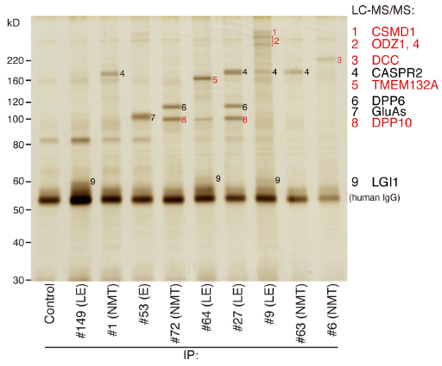

蛋白質複合体精製の例2 LGI1-FLAG-Hisx6を発現させたトランスジェニックマウスより、Tandem Affinity Purification (TAP)法によりLGI1を含む蛋白質複合体を精製しました。

蛋白質複合体精製の例3 自己免疫性脳炎患者さんの血清中に含まれる自己抗体の標的抗原を精製しました。LE, 辺縁系脳炎; NMT, 筋緊張症; E, 脳症患者さんの血清

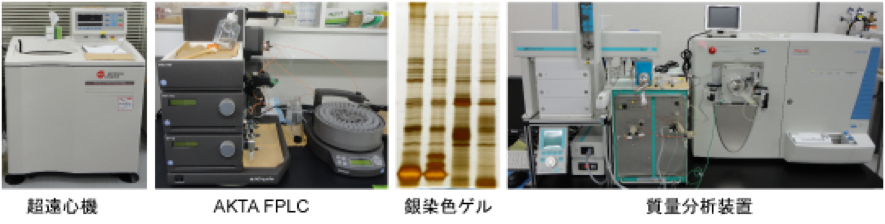

蛋白質精製、同定には以下のような機器を使用します。

今後の展開 シナプス画分は多くの界面活性剤に対し耐性を示します。この不溶性画分に存在する蛋白質複合体の精製に挑戦し続けています。

2.蛋白質パルミトイル化修飾の解析手法

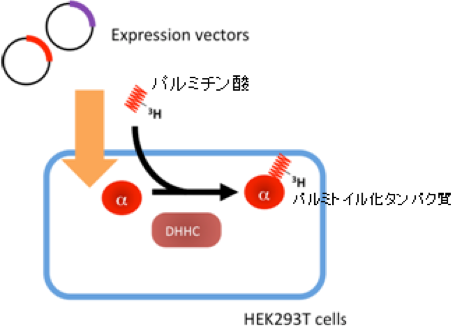

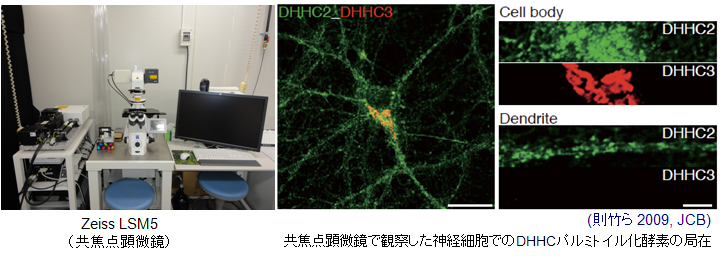

1) パルミトイル化基質—酵素のスクリーニング DHHC酵素ライブラリーを基質蛋白質とともに共発現させ、トリチウムでラベルされたパルミチン酸を用いた代謝ラベルを行います。

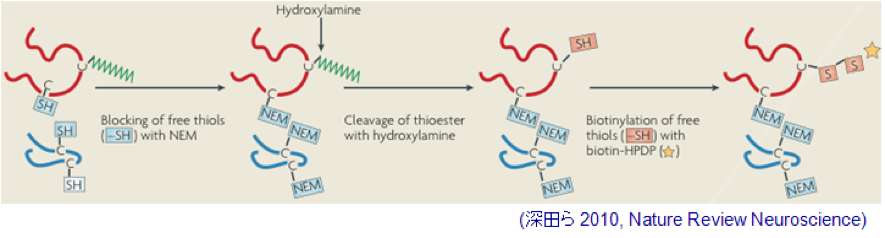

2) Acyl-Biotin Exchange法に共発現させ、トリチウムでラベルされたパルミチン酸を用いた代謝ラベルを行います。

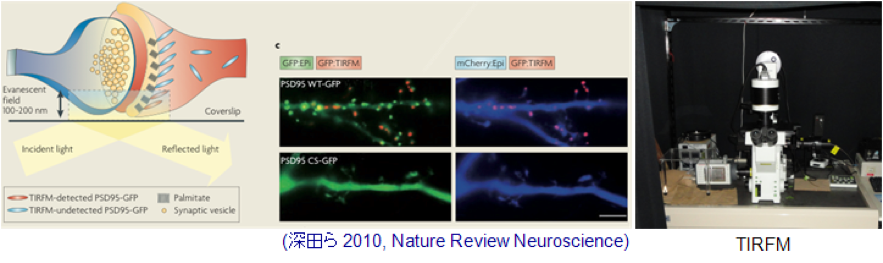

3) 全反射顕微鏡(TIRFM) 膜近傍のみを観察することで、パルミトイル化された蛋白質のみを抽出し、観察します。

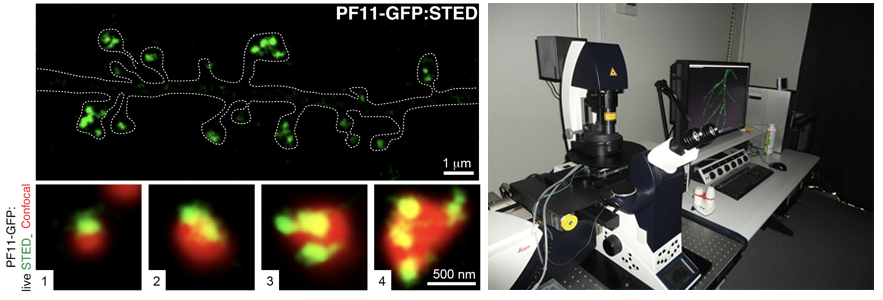

4) パルミトイル化PSD-95可視化プローブと超解像顕微鏡 パルミトイル化PSD-95を特異的に認識する組換え抗体をGFP融合蛋白質として神経細胞に発現させ(intrabody)、 STEDイメージングを行いました。共焦点顕微鏡像(赤色)では見られなかったPSDナノドメインを発見しました。

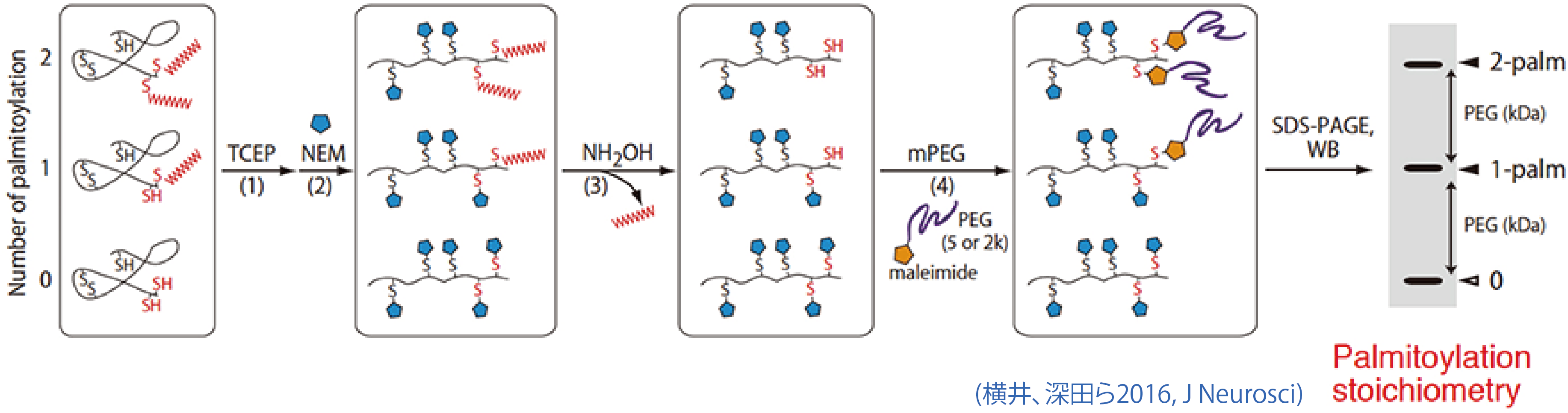

5) Acyl-PEGyl Exchange Gel Shift (APEGS法) 私共は、Acyl-Biotinyl Exchange(ABE)法とポリエチレングリコール(PEG)switch法を融合させ、 acyl-PEGyl exchange gel shift(APEGS)法を開発しました。すなわち、パルミトイル化蛋白質のパルミトイル基を高分子ポリマー分子であるPEGと置換することにより、蛋白質のパルミトイル化状態(部位数とストイキオメトリー)を電気泳動上のバンドの移動度の変化として検出するという方法を開発しました。

3.細胞内蛋白質の局在、動態観察

1) 共焦点(Confocal)イメージング 2) 全反射(TIRF)イメージング 3) 超解像(STED)イメージング 4) 生細胞イメージング 等を自在に駆使します。

細胞内のタンパク質を染色し、共焦点顕微鏡で観察します。

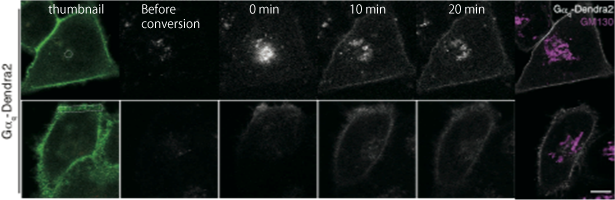

パルミトイル化Gαqがゴルジ-細胞膜間を双方向に輸送されることを photoconversion法を用いて観測します。

|

|

4.遺伝子組換えマウスの作製と解析

1) トランスジェニックマウス 2) コンディショナルノックアウトマウス 3) CRISPR/Cas9を利用したノックアウト・ノックインマウス 4) 病態(てんかん)モデルマウス を免疫組織化学的手法、電気生理学的手法、行動学的手法、薬理学的手法を駆使して解析します。

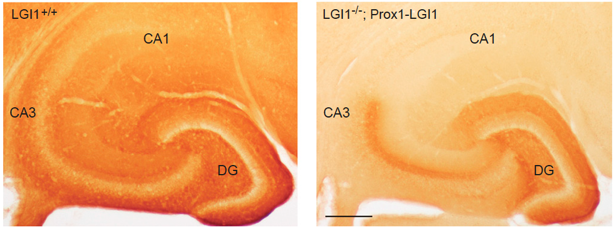

免疫組織化学的手法の1例

特定の神経細胞種にのみ、LGI1遺伝子を発現させることにより、LGI1の神経回路レベルでの機能解析が可能となります。

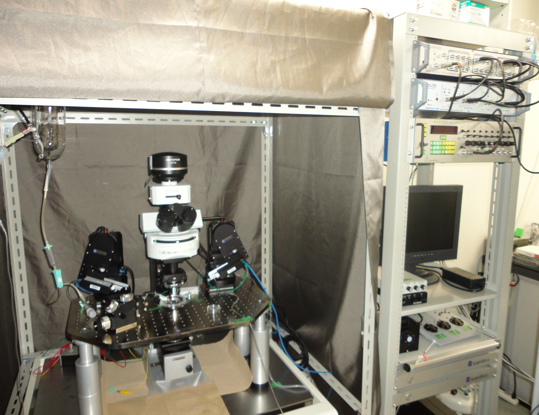

電気生理実験に用いるリグです。生理研には電気生理学実験のプロが多数いらっしゃいます。