研究内容

感覚機能の分子基盤と生理的重要性の解明ならびに新たな害虫防除戦略の創出

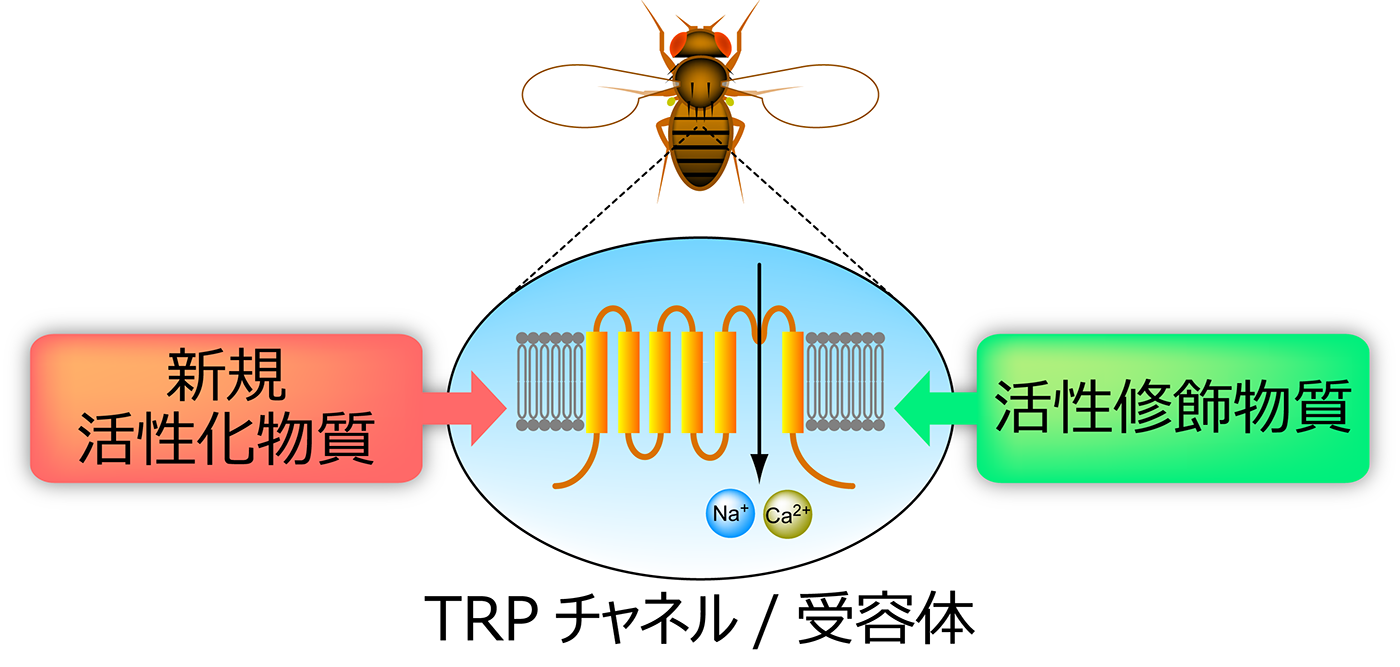

本研究室では、生物の適応と生存のための環境情報の入口となる感覚機能について、その分子メカニズムと生理的重要性を明らかにする研究を進めています。特に、膜タンパク質であるTRPチャネルなどの受容体とその周囲にある膜脂質の機能的連関に焦点を当てて、受容体と脂質が一体となって担う感覚受容の新たなメカニズムを提唱しようとしています。手法としては、ショウジョウバエの遺伝学的技術を用いた温度走性や機械刺激応答などの行動解析に加えて、神経や細胞のイメージング解析や受容体を発現させた培養細胞を用いての電気生理学的解析など、個体から分子まで幅広い階層を見るツールを使って感覚機能の真の姿を明らかにすることを目指しています。また、老化やアルツハイマー病などの神経変性疾患で生じる感覚機能障害において、その一因となる酸化ストレスが膜脂質と受容体機能に与える影響についてもショウジョウバエや哺乳類細胞を用いた解析を行っており、感覚機能障害の機序解明とその回復技術の開発に取り組んでいます。さらに、昆虫の感覚受容体や神経機能をターゲットにしたこれまでにない忌避および殺虫物質を探索・開発することで、次世代の害虫防除戦略の創出を目指しています。

以上のように、本研究室では生物の感覚機能とそのメカニズムを軸として、感覚受容プロセスの解明を目指す基盤研究と、医学・農学に関連した社会課題の解決に資する応用研究を展開しています。これらを推進するための共同研究と大学院教育にも積極的に取り組んでいます。

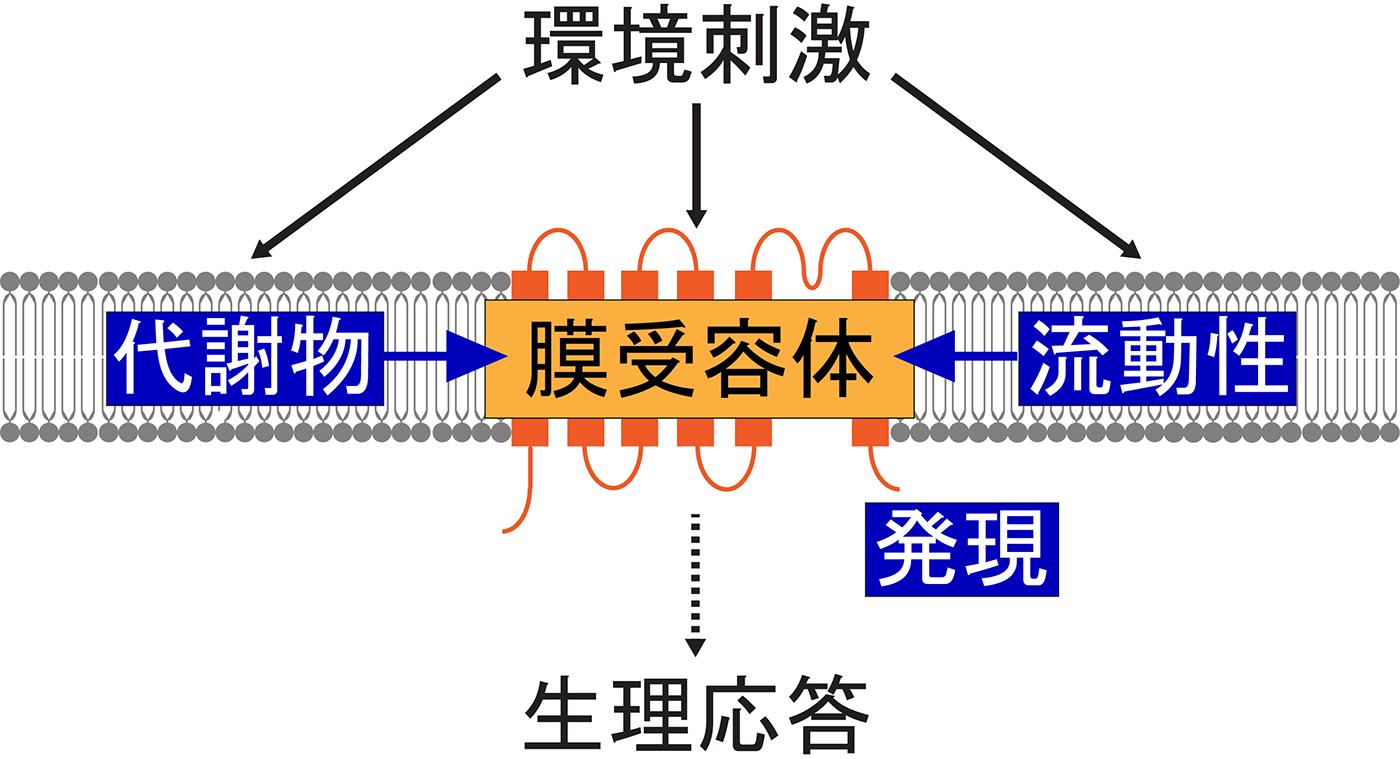

細胞膜の感覚受容体の構造と機能は周囲を取り巻く脂質によって維持されています。本研究室ではこれまでに、脂質代謝物や膜脂質がシグナル伝達や膜の物理化学特性の伝播などを介して感覚受容体の活性や発現を制御することを見出してきましたが、膜に多数存在する脂質の機能はほとんど解明されていません。

侵害刺激受容や生理機能調節に重要な働きを持つTRPチャネルや神経のイオンチャネルを対象に、新しい化合物による忌避や殺虫、生理機能の撹乱手法を探索・開発しています。また、化合物の効果を増強する受容体の活性修飾物質についても解析しています。