| 脳プロ公開シンポジウム in NAGOYA 「分子が生み出す心のしくみ ~最新テクノロジーから脳機能を司る分子・遺伝子に迫る~」 日 時 : 2013年9月14日(土)12:30-18:00 場 所 : ナディアパーク3階「デザインホール」 (愛知県名古屋市中区栄 3-18-1) 主 催 : 文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」 ※プログラム付き抄録集はこちら(1.9MB,PDF形式) ※アンケートはこちら(830KB,PDF形式) ※シンポジウム報告書はこちら(5.94MB,PDF形式) |

|

「分子レベルからの解明が進む脳と心」 三 品 昌 美 脳科学研究戦略推進プログラム プログラムディレクタ- 立命館大学総合科学技術研究機構 教授 東京大学 名誉教授 |

|

| 私たちの脳は、約1,000億の神経細胞が1,000兆ものシナプス結合により形成する膨大なネットワークで構成され、生涯にわたる柔軟性を有する驚くべき情報処理器官です。生命科学の進展により、このように複雑なシステムである脳の働きを分子のレベルから解きほぐすことが可能になってきました。 例えば、脳における神経情報の伝達をつかさどる神経伝達物質受容体やイオンチャネルなどの分子群、パーキンソン病やアルツハイマー病などの神経変性疾患に関与する遺伝子群の理解は大きく進みました。 |

最近になって、分子に解析することが可能となり、複雑な脳の解明が一段と進みました。 本シンポジウムでは、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラムが取り組んでいる情動を制御する分子群や精神疾患に関わる遺伝子群の解明について最新の成果を御紹介いたしました。これらの研究は脳の機能から心の働きに遺伝子や分子の基盤があることを強く示唆しています。このような遺伝子・分子レベルからの解明は精神神経疾患の診断・治療・予防や私たちの脳と心の理解に大きく貢献することが期待されます。 |

|

|

|

「脳内モノアミンが心を生み出すしくみ」 貝 淵 弘 三 名古屋大学大学院医学系研究科 神経情報薬理学 教授 |

|

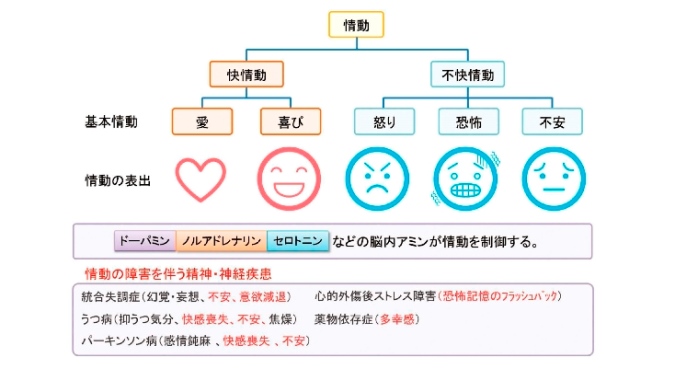

| 情動(感情)とは、愛、喜び、悲しみ、怒り、恐怖、不安といった本能的で、激しい心の動きのことで、目や耳などの感覚器官から得た情報に対する脳の反応です。情動には快情動と不快情動があり、欲求が満たされた時は快いと感じ、敵や恐ろしいものを見たり感じた時は不快と感じます。情動は、ドーパミンなどの脳内アミンと呼ばれる神経伝達物質によって制御されていることが知られています。また、様々な精神疾患や神経疾患と情動との関わりが既に知られています。例えば、うつ病やパーキンソン病では、不安が亢進し、快感が喪失する例が多く見られます。 | 脳内アミンは、神経細胞内の信号伝達経路を活性化し、神経細胞の活動を調節し、神経回路の働きを制御します。その結果、情動の変化や記憶が生じると考えられています。私たちのグループは、脳内アミンの信号伝達経路を網羅的に解析し、脳内アミンがどのようなメカニズムで情動を制御するか明らかにしようとしています。また、得られた解析結果をデータベース化し、多くの研究者に提供することにより脳科学の発展に貢献します。脳機能や疾患の解明、更には診断・治療・予防法の開発へとつなげていこうとしています。 |

|

|

「統合失調症について知って頂きたいこと」 尾 崎 紀 夫 名古屋大学大学院医学系研究科精神医学 親と子どもの心療学分野 教授 |

|

| 医療者の診療方針と当事者の思いをすり合わせる作業が、診療の基本になります。良好な治療効果が得られ、その後、再発の予防が維持できるためには、当事者の方と御家族が病気とその対応方法について十分に知り、実践していただく必要があります。 例えば、統合失調症の症状には、「注意が集中できない」、「考えがまとまらない」といった「認知機能」の症状が含まれています。 しかし、幻覚や妄想に比べると、統合失調症の症状として認知機能の症状は余り知られていません。 |

しかも、薬で生じる「頭がぼんやりする」という副作用と似ています。当事者の方が、症状を正確に知ることができると、 「症状が改善する」あるいは「症状が悪化する」きっかけが分かり、その結果、症状をセルフコントロールすることが可能になります。 医療者が診療の方針を立て、説明するために、医学情報を作り出す研究は欠かすことができません。 研究の優先順位を決めるには、当事者や御家族の方々の御要望を伺い、その願いをかなえる研究成果を目指したいと考えております。 |

|

|

「双極性障害の原因を探る :ゲノム研究の側面から」 岩 田 仲 生 藤田保健衛生大学医学部 精神神経学講座 教授 |

|

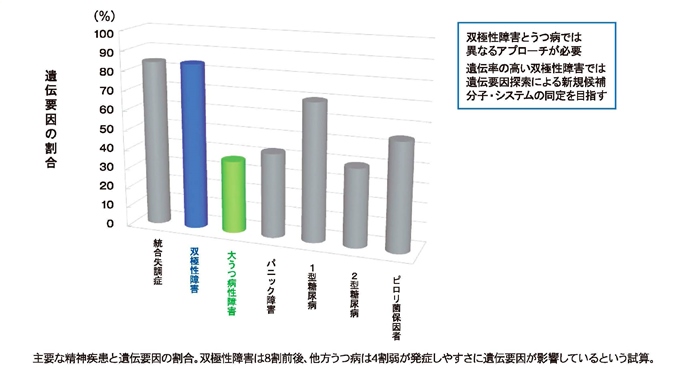

| ストレス社会において、うつ病や双極性障害は避けては通れない私たちの大きな課題になっています。自殺者はようやく3万人を下回りましたが、依然、他の先進国に比べて我が国の自殺率は高いままです。また、うつ病などの気分障害で仕事や学校、家庭地域での役割が充分果たせず、困っていらっしゃる方は増え続けています。 うつ病と双極性障害は、どちらもうつ状態を示す疾患ですが、その成り立ちは大きく違っていることが分かっています。 |

うつ病は、遺伝より環境要因がその発症に大きく関わっており、うつ病への対処は環境要因=ストレスをどのように対処するかが課題です。

本講演では、現時点で、何がどこまで、分かったのかについて、分かりやすくお話ししました。 一方、双極性障害は、遺伝要因の関与がある程度予測されるので、最新の遺伝子解析技術を駆使することで、その病態を解明する手掛かりが見つかりつつあります。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 発達障がい診断補助装置<GazeFinder>の開発 (浜松医科大子どものこころの発達研究センター ・森グループ) |

ニューロイメージングで抑うつ気分と意欲の低下 を可視化する(広島大・山脇グループ) |

|

|

|

| 前頭側頭葉変性症(FTLD)の病態解明と治療法開 発に向けて(名古屋大・祖父江グループ) |

線虫C. elegansの報酬依存的学習行動におけるモノ アミ ン制御機構の解明(名古屋大・森グループ) |

|

|

|

| マウスを使って情動行動を評価する (名古屋大・永井・貝淵グループ) |

脳科学研究を支える情報基盤の構築:リン酸化プ ロテオミクスデータベース(名古屋大・貝淵グル ープ)(沖縄科学技術大学院大・吉本グループ ) (理研・臼井グループ) |

| 総務省 | |

|

|

|

| 日常生活の支援を目指すネットワーク型ブレイン・ マシン・インターフェース (㈱国際電気通信基礎技術研究所) |