| 第4回公開シンポジウム 『健やかな脳を保つために-最新の脳科学研究からわかったこと』 日 時 : 2012年2月4日(土) 10:30~18:00 会 場 : 学術総合センター(東京都千代田区一ツ橋2-1-2) 主 催 : 文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」 プログラム付き抄録集はこちら(3.59MB, PDF形式) アンケート結果はこちら(490KB, PDF形式) |

|

|

|

|

| 藤木完治文部科学審議官 | 津本忠治プログラムディレクター |

|

|

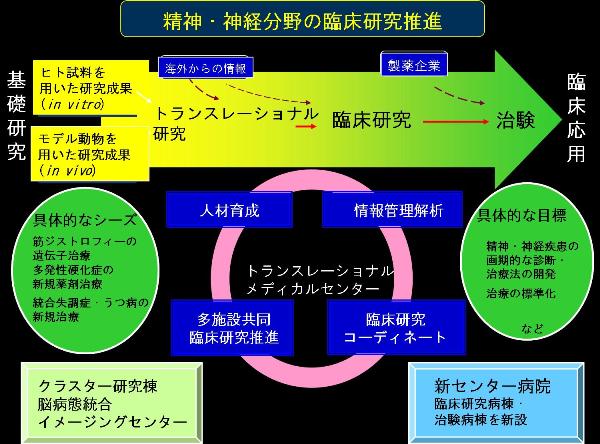

「精神・神経疾患克服へのストラテジー -脳プロに寄せる期待-」 樋 口 輝 彦 国立精神・神経医療研究センター 理事長・総長 21世紀は「脳とこころの時代」と言われるように、脳とこころの病気を解明・克服することが今世紀最大の課題です。精神・神経の病気の多くはまだ、十分解明されていません。中でも精神の病気の解明は遅れています。その理由は脳という器官は大変複雑な構造と機能を持っていること、脳を直接見る手立てが最近までなかったこと、死後に解剖して組織を顕微鏡で調べても変化がとらえられなかったこと、遺伝子だけで規定されておらず、遺伝と環境の両面から成り立っていることなど多くの要因をあげることができます。アルツハイマー病も脳の病気ですが、精神疾患との違いは脳の組織を見れば、目に見える組織の変化(老人斑など)をとらえることができる点です。このような確実な手掛かりがあることで、アルツハイマー病をはじめとする神経変性疾患の研究は精神疾患よりも進んでいると言えます。 本シンポジウムでは、最近の研究の目覚ましい発展やテクノロジーの進歩により新たな展開を見せ始めた精神疾患の病因・病態研究についてご紹介いただき、今後期待される研究の方向性についてもご提案いただきました。 |

|

|

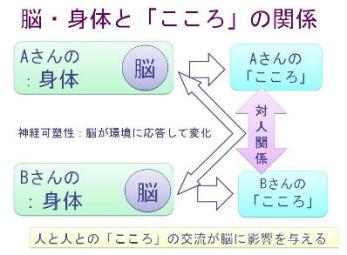

「対人関係認知の脳内機構とその病態」 尾 崎 紀 夫 名古屋大学大学院医学系研究科 教授 私たち、一人一人の脳は、各々の心を生み出しますが、人の心と心が触れ合う中で対人関係が作られ、この対人関係が一人一人の脳に影響を与えます。この様に、心が作る対人関係を介して、脳と脳は繋がり、変化する(神経可塑性と言います)点が、他の臓器には見られない脳の大きな特徴です。 私たちが社会の中で暮らす上で、他の人との関係をどの様に捉えるか(対人関係認知)はとても重要です。例えば、対人関係認知の一つ、他人の表情の読み取り方(表情認知)が極端になると、他人の心を読み違え、社会生活に困難が生じます。最近、様々な心の病気に、この対人関係認知が関わっていることがわかってきました。その一つが広汎性発達障害(自閉症スペクトラム障害)と呼ばれ、対人関係認知の特性によって、人とのやりとりがうまくいかない、人の意図や感情が読み取りにくい、などの行動特徴が生じます。 本シンポジウムでは、最近わかりつつある、対人関係認知に脳のどの様な機構が関係しているのか、また、この様な研究成果を活かして、広汎性発達障害がおこる仕組みを明らかにして、診断法や適切なサポート方法を見出すことを目指した新たな研究についてご紹介しました。 |

|

AさんとBさんの脳は、二人の心を作り、対人関係を作ります。この対人関係が二人の脳に影響を与え、二人の心、そして対人関係を新たなものにします。脳と脳は繋がり、変化していきます。 |

|

|

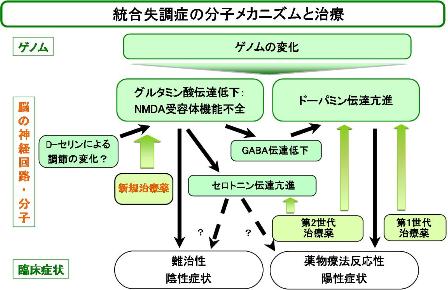

「統合失調症の分子メカニズムの解析と新しい治療法開発への 応用」 西 川 徹 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 教授 統合失調症は、思春期以降の人生早期に約0.8%の高率で発症し、治療困難な症状によって慢性化することが多いため、病気のメカニズムの理解を深め、新しい治療法を見いだすことが急がれています。統合失調症では、主な症状として、現在の治療薬が効果的な幻覚・妄想を中心とした陽性症状や、その効果がほとんど認められない、感情・意欲・行動等の調和が障害される陰性症状が出現します。近年、脳研究の進歩とともに、前者にはドーパミン、双方にグルタミン酸という分子のはたらきの変化が、密接に関わることがわかってきました。さらに、グルタミン酸の機能を調節し、統合失調症を改善する作用をもつ分子、D-セリンが、私たちの脳に存在することも明らかになりました。 本シンポジウムでは、このような分子を手がかりとした統合失調症のメカニズムの研究と、従来は改善が難しかった症状にも効果を示す治療法の開発への応用についてお話しました。 |

「伝達」は神経間で分子によって情報を伝えることを指します。 |

|

|

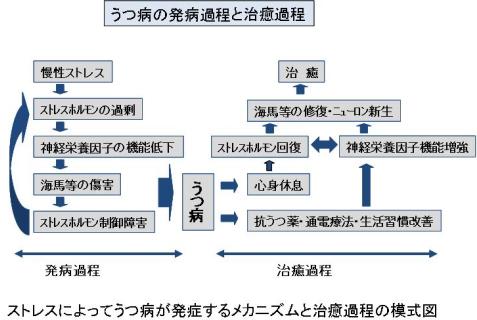

「ストレスとうつ病の脳科学」 功 刀 浩 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 部長 うつ病は、人口の10ー20%に発症する頻度の高い病気であり、ストレスが誘因となることがしばしばです。憂うつな気分、悲観的な考え、疲れやすい、食欲低下、睡眠障害などの多彩な症状を呈し、自殺願望にさいなまれることも少なくありません。自殺者は年間3万人を超え、わが国にとって重大な問題となっています。ストレスやそれによって生じる精神疾患に関して脳科学的に解明し、早期の診断法やより良い治療法を開発することは緊急の課題です。 「視床下部―下垂体―副腎系」を代表とするストレス・ホルモンの機能異常や、ストレスと神経栄養因子(神経細胞の成長・分化などを助けるタンパク質)の機能異常がうつ病の病態に関与することがわかってきました。抗うつ薬の作用メカニズムについても、徐々に解明が進んでいます。 本シンポジウムでは、これらについてわかり易く解説し、うつ病の予防や治療に役立つ生活習慣についても触れました。 |

|

|

|

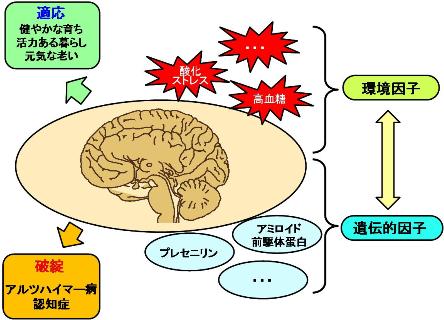

「認知症の克服をめざして」 水 澤 英 洋 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 教授 認知症(デメンチア)とは、単なるもの忘れではなく、記憶障害を中心として、言葉をうまく操れない、慣れた動作ができない、見知ったものがわからない、判断ができないなど様々な知的機能の障害を来し、日常の社会生活に支障をきたすほどになった状態です。原因となる病気は実は沢山あり、大別するとアルツハイマー病などの神経変性疾患、脳血管障害による血管性認知症、その他となります。多くは脳の広汎な神経細胞の障害によって生じ、加齢(老化)と密接に関連しています。正常な加齢そのものも、遺伝的に内在する要因と生まれてからの生活環境からの外的要因の両者の影響を受けますが、認知症にも遺伝要因と環境要因があります。 本シンポジウムでは、認知症のなかで最も頻度の高いアルツハイマー病の発症に関与するプレセニリン、アミロイド前駆体蛋白などの遺伝子と、糖尿病、酸化ストレスなどの環境因子について、また、これらをコントロールすることでその克服をめざしている私たちの研究内容についてご紹介しました。 |

ヒトの脳では様々な遺伝因子と環境因子が相互作用をしており、 うまく適応したのが正常であり、破綻したのが病気といえます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| うつ病等予防に関する生活指針 | アルツハイマー病予防に関する生活指針 |

|

課題A |

課題B |

| 麻痺の回復に向けての挑戦:ブレイン・マシン・ インターフェース(BMI)が拓く新たな可能性 (慶應・里宇グループ、島津製作所・井上グループ) |

高性能電極とCMOS技術を用いた、歩行と読書が可能 な次世代人工網膜(阪大・不二門グループ、奈良先端 科学技術大学院大・太田グループ) |

|

課題C |

課題D |

| 脳の情報処理を1細胞の精度で調べる (京都大・渡邉グループ) |

時間割引の脳の仕組み ~ヒトとサルでみてみよう~ (大阪大・大竹グループ、玉川大・木村グループ) |

|

課題D |

課題E |

| イメージングで知る発達・社会性を支える 神経ネットワーク(東京大・岡部グループ) |

ヒトの睡眠と体内時計の調節メカニズムと その最新測定法 (国立精神・神経医療研究センター・三島グループ) |

|

課題E |

課題F |

| 健やかな脳を保つためには、興奮と抑制のバランス が重要(東京医科歯科大・田中グループ) |

注視点検出装置<アイトラッカー>を用いた自閉症 診断補助法の開発(浜松医科大・森グループ) |

|

課題F |

課題F |

| 生体リズム・ストレスとうつ病:脳内ドパミン 神経回路網の重要性(北海道大・吉岡グループ) |

異常蛋白蓄積の上流過程を追求・解明し、認知症の 診断マーカーを開発する(大阪大・武田グループ) |

|

厚生労働省

|

総務省 |

| 障害者自立支援のためのBMI型環境制御システム (国立障害者リハビリテーションセンター研究所) |

日常生活の支援を目指すネットワーク型BMI (株式会社国際電気通信基礎技術研究所) |

|

高校生ポスター発表 |

※玉川学園は、平成20年度からSSH(スーパーサイエンススクール) に指定されており、自分で課題を設定し実験を組み立てて研究で きる、実験デザインが出来る生徒の育成を目指しています。 |

| ザリガニの神経活動測定 (玉川学園スーパーサイエンススクール) |