| 公開シンポジウム in KANSAI 『脳科学から広がる新しい世界』 日 時 : 2011年10月15日(土) 10:00~18:00 会 場 : 大阪科学技術センター(大阪市西区靱本町1-8-4) 主 催 : 文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」 プログラム付き抄録集はこちら アンケート結果はこちら 質疑応答の内容はこちら |

|

「BMIが切り拓くシステム神経科学研究」 川 人 光 男 (株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR) 脳情報通信総合研究所 所長・ATRフェロー |

| BMIは、脳が持っている感覚情報処理、中枢の意志決定、運動制御などの機能について、コンビュータを含む人工的な電気回路で補綴、再建、治療、増進するもので、人工内耳や脳深部刺激などすでに実用化されているものから、人工網膜や運動・コミュニケーション能力の補償、治療など実用化の一歩手前のものまであります。 BMIを革新技術として考えますと、脳情報から必要な情報を解読するデコーディング技術、大量の脳活動信号を正確にまた間断なく推定する脳活動計測・転送・データベース技術、また脳内の神経符号を実験的に操作するデコーディッドニューロフィードバック技術などに支えられています。これらの技術は臨床応用、民生応用のみならず、システム神経科学自身を変革する可能性を持っています。このような可能性に関して最近の進歩をご紹介しました。 |

人の大脳皮質視覚野の活動から その人が見ている画像を再構成 できます。 |

「大脳連合野の局所フィールド電位が持つ情報」 田 中 啓 治 理化学研究所 脳科学総合研究センター 副センター長 認知機能表現研究チーム チームリーダー |

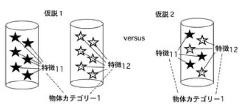

| 脳科学研究戦略推進プログラム課題A.・BではECoG電極配列により記録されるフィールド電位の組み合わせをもとに脳情報を取り出す研究を推進しています。ひとつのECoG電極で記録されるフィールド電位は少なくとも1ミリの範囲の神経細胞の平均的活動を反映します。そこで、1ミリ程度の局所領域の神経細胞の平均的集団活動の意味を明らかにすることが重要です。私達の研究では、大脳連合野の代表として高次視覚野であるマカク属サル下側頭葉皮質を取り上げ、局所領域の細胞集団の刺激選択性の類似性が図形特徴のレベルだけにあるのか、これに加えて物体カテゴリーのレベルでの類似性が加わっているのか決めることを目指しました。微小電極を慢性的に脳に留置し、毎日少しずつ進めて局所領域の合計数十個の神経細胞のスパイク活動を記録し、それぞれ850個の物体像に対する反応を記録して解析しました。その結果、下側頭葉皮質の局所領域には、同じ物体カテゴリーに連合した異なる図形特徴に反応する神経細胞が集まっていて、物体カテゴリー表現ヘ向けた機能構造が存在することが分かりました。 |  下側頭葉皮質に存在する機能構造は、 仮説1と仮説2のどちらなのか検証しま した。 |

「考え(脳波)を読み取って意思伝達や運動を助ける 未来技術」 吉 峰 俊 樹 大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学教室 教授 |

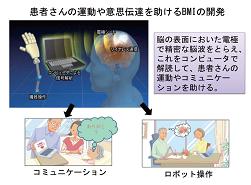

| 私たちが考えているとき、脳に電気信号(脳波)が発生します。私たちは、この電気信号を脳の表面から捉えて、これを解説し、患者さんが「考えただけで」機械やコンピュータを動かせる装置、BMIの開発を進めています。現在のところ、簡単な運動ならイメージしただけでそのとおりにロボットを動かしたり、コン ピュータを操作して意思を伝えることができます。 脳自身はしっかりとしているため健康な人と同じように、感じて、考えることができるにもかかわらず、神経や筋肉の障害のため手足も顔も動かせず、しゃべることもできない患者さんがおられます(閉じ込め症候群)。私たちは、まずこのような患者さんの運動や意思伝達を助け、患者さんが快適で積極的な生活を送ることができるようにしたいと考えています。 安全で実用性の高いシステムができるよう、多くの科学者と技術者が一丸となって取り組んでいます。 |

手足の動かない患者さんの脳信号(脳 波)を解読して意思を読み取り、ロボッ トやコンピュータを動かします。 |

「ヒト脳機能異常の脳内植込み電極による制御」 片 山 容 一 日本大学医学部 脳神経外科学系 神経外科学分野 医学部長・教授 |

| ヒトの脳内の神経回路の一部を、柔らかい植込み電極(図)と体内埋設刺激デバイスで持続刺激すると、いろいろな脳機能異常を制御することができます。これが脳深部刺激術(DBS)です。私たちは、1970年代lこDBSの開発と応用を開始し、中枢性癖痛や不随意運動の治療法として発展させてきました。現在、それ以外の脳機能異常にも応用を試みるとともに、何らかの脳内・生体シグナルによって持続刺激のオン・オフ(フィードフォワード・フィードパック制御)を行うオン・デマンド型DBSシステムの開発を進めています。これによって、四肢の運動に合わせて不随意運動や固痙縮を制御することができます。ごれは、脳内の神経回路に人工のクローズド・ループを付加すること(ハイブリッド化)でもあります。これより、脳内の神経回路に再学習ないし再構成を誘導することによって、新しい治療法を生み出すものと期待しています。 |  脳内植込み電極(正面と側面)。 皮下をとおして体内埋設パルス・ ジェネレータにつなぎます。 |

「神経回路をひもとく技術革命」 伊 佐 正 自然科学研究機構 生理学研究所 教授 |

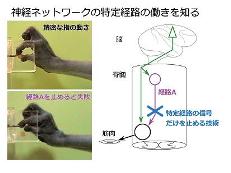

| 脳の中では、様々な個性をもった神経細胞が複雑なネットワークを作っています。しかし、特定の神経経路だけを選択的に活性化する、ないしは抑制するという方法がなかったため、実験結果の解釈は必ずしも憶測の範囲を出るものではありませんでした。しかし、近年、光遺伝学(optogenetics)という方法が開発され、光感受性のタンパク質を特定の神経細胞に遺伝子導入法で発現させ、それらの細胞に光を当てることで神経活動を亢進ないしは抑制する技術が開発され、これまでの技術的限界を超える大きなブレークスルーがもたらされつつあります。一方で、この光遺伝学の技術は、マウスなどでは大きな成功を収めていますが、サルなどでは、まだあまり上手くいっていません。しかし、私たちは近年、2種類のウィルスベクターを用いて、サルの特定の神経経路の細胞の活動の自由自在に制御することに世界で初めて成功し、手の巧緻な運動の制御にかかわる神経経路を明らかにしました。この方法は、今後、高次脳機能研究に革命的な影響を与えるものと期待されます。今回はこの新しい方法について解説させていただきました。 |  |

「ヒト脳の理解のための新しいモデル霊長類 : コモン・マーモセット」 岡 野 栄 之 慶應義塾大学医学部 生理学教室 教授 |

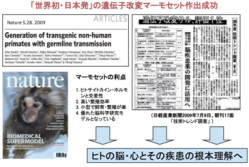

| ヒトの脳の正常な機能や、心の問題とこれらが破綻した疾病を正しく理解するためには、これらの脳構造とそこに基盤を置く機能を解明する必要があります。これまで、進化過程で保存された脳機能の解析には遺伝子改変齧歯類・魚類等を用いた遺伝子操作による還元的アプローチが主であったのに対し、霊長類以上で特異的に獲得された脳高次機能は心理学的アプローチなどの複雑な行動解析が主体であり、分子・細胞レベルの研究が十分にはありませんでした。しかし最近、私達は世界で初めてコモン・マーモセットを用いた遺伝子改変霊長類の作成に成功し(Sasaki et al.: Nature, 2009)、マーモセットの遺伝子改変技術を通して両者を統合することが可能となりました。この革新的な技術を駆使し、進化段階の異なる複数の実験動物系による比較解析を行うことにより、ヒトの脳や神経変性疾患や精神疾患の理解を深めて行きたいと考えております。 |  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

課題A |

課題A |

| BMIが切り拓くシステム神経科学研究 (大阪大学・吉峰グループ) |

麻痺の回復に向けての挑戦:BMIが拓く新たな可能性 (慶應義塾大学・里宇グループ) |

| 課題A |

課題B |

| BMI入出力デバイスの研究開発 ~神経電極とロボット ハンド~ (東京大学・横井グループ、鈴木グループ) |

高性能電極とICTを用いた、歩行と読書が可能な次世 代人工網膜 (大阪大学・不二門グループ、奈良先端 科学技術大学院大学・太田グループ) |

|

課題B |

課題C |

| 脳脊髄刺激療法を用いた振戦・運動麻痺に対する BMI(日本大学・片山グループ) |

遺伝子導入法を駆使した新しい脳科学研究法の開発 と応用(自然科学研究機構 生理学研究所・伊佐グル ープ) |

|

課題C |

課題C |

| 脳の細胞を光らせる:霊長類脳における遺伝子発現 制御のとりくみ(自然科学研究機構 基礎生物学研究 所・山森グループ) |

マーモセットの行動を調べる (京都大学 霊長類研究所・中村グループ) |

|

課題D |

課題E |

| 経済行動を脳から読み解く ~神経経済学は?~ (大阪大学・大竹グループ) |

環境は脳の形成や機能にどのような影響を及ぼすの か? (東京医科歯科大学・田中グループ) |

|

厚生労働省 |

※ライフ・イノベーションの推進のために、各府省連携による効率的な取組が望まれています。こうした連携の一環として、厚生労働省から最近の研究成果をプレゼンテーションしました。 |

| 障害者自立支援のためのBMI型環境制御システム (国立障害者リハビリテーションセンター研究所) |