第5回 脳の左右差の原因は一体何なのか?—篠原先生の研究— (6)

2009.3 vol.8

東京大学 立花隆ゼミ 酒井寛

脳は左脳と右脳の2つに分かれているのは皆さんご存知の通り。形だけで見るとただの左右対称な右脳と左脳なのですが、実は分担している役割が違う、なんてこともご存知でしょうか?大脳の左右差は有名で、左脳は言語や計算など論理的な働きを担当し、右脳は音楽や空間学習など感性に関わる働きを担当するという話はみなさんも聞いた事があるかもしれません。この「脳の左右差」はかなり昔から知られていて「言語を処理する部分は左脳にある」に至ってはなんと150年も前から知られています。ただ、「脳の左右差の原因は一体何なのか?」がずっと不明なままだったのです。しかし、今回紹介する篠原良章先生はその謎を解く糸口をついにつかみました。一体何を、どのようにして発見したのでしょう?

篠原先生の研究のキーワード

その前に、篠原先生の研究を知るためのキーワードについてお話しましょう。

(1)シナプス&スパイン…

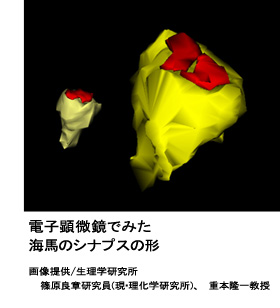

脳の中では情報の伝達はすべて神経細胞を通して行われていて、細胞同士で情報を一方通行でリレーしています。その神経細胞同士のバトンタッチは「シナプス」という部分で行われます。(シナプスの図が欲しい)受け取る方は「スパイン」という神経細胞にある小さいトゲのような部分が担っています。

(2)マウスの海馬…

マウスの海馬は比較的簡単な神経のつながり方をしていて、形はロールケーキのような形をしています。様々な部位に別れています。脳に入って来た情報を『EC→GC→CA3→CA1→EC』の順にぐるぐるとまわして処理し、情報を記憶するかどうかの選別をしているのですが、途中で左右の海馬がつながっていてCA3からCA1に情報を渡すときに、同側のCA1に情報を渡すだけでなく反対側のCA1にも情報を渡すことがわかっていました。

(3)グルタミン酸受容体…

脳の細胞間での情報のバトンとして働く重要な物質で、受け渡しに使われるバトンの80%がグルタミン酸です。

これまでマウスの脳の左右差について分かって来た事、そして謎

マウスの海馬は途中、左右で情報を交換するのですが、左右の海馬の連絡を切断してしまうとその神経回路は分解されてなくなってしまい、同側との連絡回路だけを残す形となります。このようにして左脳の海馬、右脳の海馬をそれぞれ神経のつながり方特徴を調べることが出来るようになりました。その結果、ある特定のグルタミン酸受容体の働きを薬で止める実験から、左右の海馬ではグルタミン酸受容体の量が違う可能性が浮かんできました。しかし、「本当に左右の脳で受容体の量の差が生じているのか」という謎が残ったのです。

篠原先生の壮絶な戦い

他の研究者によって得られたグルタミン酸受容体の左右差に関するデータを見た篠原先生は「こんなにきれいにデータが出てるのだから、絶対に受容体量の左右差があるに違いない」と思ったそうです。ここから篠原先生の戦いが始まります。脳の神経細胞の左右差の解明に篠原先生がとった手法とは…なんと、「数える」ことでした。篠原先生は左脳と右脳の海馬の連絡を切断したマウスの、右脳と左脳の海馬CA1部位にある各種のグルタミン酸受容体の数をそれぞれ数えるという手法をとったのです。数える、といってもそれはとても過酷なものです。なぜなら数える相手が大きいものであれば簡単なのですが、相手がnm単位のもの…つまり10億分の1メートル程度というきわめて小さいものなので困難を極めました。そのあまりの小ささに、数を数えるなど技術的に不可能に近いとすら言われていたのです。しかし、篠原先生は解明のため凄まじい執念で膨大な時間をかけて実験を重ねます。また、ただでさえ小さいマウスの脳を手術し、そして脳のほんの一部に過ぎない海馬の部分を取り出してさらにそれをμm単位の小さい層にして、観察する…「正直、気が狂いそうでした」と篠原先生は振り返ります。

壮絶な作業を重ねた結果、事実が少しずつ解明されて行きます。左右の連絡を切断する手術をしない場合は密度に左右で差がないのですが、手術をした場合、グルタミン酸受容体の中でもNR2Bと呼ばれる受容体の密度が、左脳のほうが右脳より高く、逆にGluR1と呼ばれる受容体の密度は右脳の方が左脳より高いという結果が出ました。また、何百枚とあるシナプスを写した電子顕微鏡写真に目を通した時、ある事実に気がつくのです。

「左右のスパインの大きさが違うのではないか?」

この事に気づいた篠原先生は、またしても壮絶な時間と手間をかけて観察を行います。平日は埼玉県和光市で実験し、土日になると車で愛知県岡崎市にある生理学研究所まで移動し、また実験…そして平日になればまた和光市で実験。大変な実験を行い、右脳のスパインの方が大きいという事を証明しました。そしてとうとう1つの重要な結論にたどり着きます。それは「受容体の種類ごとに分布の傾向に差がある」ということです。具体的に言うとNR2Bはスパインの大小に関係なく1つのスパインには決まった数だけ存在し、GluR1はスパインの大きさが大きいほど、1つのスパインの上に存在する数が多くなる、ということです。言い方を変えれば、スパインが大きければ大きいほどNR2Bの密度は小さくなり、GluR1は密度が高くなる傾向があるということなのです。

さて、これまでわかったことを整理してみましょう。海馬の左右の連絡を切断する手術を受けたマウスは、同側の神経細胞からの刺激を受けるスパインだけが残ります。そのような状態になった脳の左脳では、NR2Bの密度は高く、GluR1の密度は低い。右脳では逆にNR2Bの密度は低く、GluR1の密度は高い。さらに、通常のマウスでは左右の脳で全体の受容体密度に差はほとんどありません。以上の事から、マウスの海馬では左脳では同側の神経細胞からの情報を受けるスパインは小さいが、反対側の神経細胞からの情報を受けるスパインは大きい。右脳ではその逆であることが明らかになりました。海馬の受容体の左右差は受容体の種類ごとの分布傾向の差や、左右での神経のつながり方の違いが原因で起こっていたのですね。

どこまでわかる?脳の機能の違いの原因

この発見を足がかりに研究すれば、将来、右脳と左脳の働きが違う理由を科学の力で説明できるようになるかもしれません。研究者が不屈の努力と執念で生み出す発見が、私たちの好奇心を強くくすぐる…脳科学ってやっぱり奥が深い!!

- 「第12回 久保義弘教授研究室の研究 ~純粋におもしろいんだよ~」2011.1 vol.19

- 「第11回 燃料センサー「AMPK」と肥満ホルモン「レプチン」」2010.9 Vol.17 PART.3

- 「第11回 肥満ホルモン「レプチン」と睡眠ホルモン「オレキシン」」2010.5 Vol.15 PART.2

- 「第11回 "生活のリズム"をつくる脳の働き」2010.3 Vol.14 part1

- 「第10回 生き物らしさとは何か?」2010.1 vol.13

- 「第9回 記憶を細胞から調べるってどういうこと?(9-後)」2009.11 vol.12

- 「第8回 記憶を細胞から調べるってどういうこと?(9-前)」2009.9 vol.11

- 「第7回 "見る"の仕組みを"見る" (8)」2009.7 vol.10

- 「第6回 脳の動きを見る —定籐先生の研究— (7)」2009.5 vol.9

- 「第5回 脳の左右差の原因は一体何なのか?—篠原先生の研究— (6)」2009.3 vol.8

- 「第4回 ブレインマシンインターフェース —川人光男教授の研究— (4)」2008.9 vol.5

- 「第3回 研究は道楽 —柿木隆介教授の研究— (3)」2008.7 vol.4

- 「第2回 瀬籐光利先生の研究 ~長生きしたい!~」2008.5 vol3

- 「第1回 Hot(ホット)は辛い? -富永真琴教授の研究ー」2008.3 vol.2