第6回 脳と機械をつなげる技術 筋肉の電気信号で義手を動かす

2009.9 vol11

人間の体を動かしているもの、それは脳からの”電気信号”です。 この電気信号が筋肉に伝わり、体を動かしているのです。その筋肉に伝わる電気信号を取り出して、機械につなげ動かす研究をしています。脳と機械をつなげる「ブレイン・マシン・インターフェース」という最新の技術で、いま実用化にむけ急速に進んでいます。

この電気信号が筋肉に伝わり、体を動かしているのです。その筋肉に伝わる電気信号を取り出して、機械につなげ動かす研究をしています。脳と機械をつなげる「ブレイン・マシン・インターフェース」という最新の技術で、いま実用化にむけ急速に進んでいます。

筋肉の電気信号を義手につなぐ

実際に、腕に電極を張り付けて筋肉から電気信号を取り出して、義手を動かしてみました。近い将来には脳からでる信号で、直接義手を動かすこともできるようになるでしょう。

『未来の研究者』に夢をたくす -岡崎市立城北中学校の生徒さんの実習の感想ー

「体を流れる電気」 原田 佳奈さん

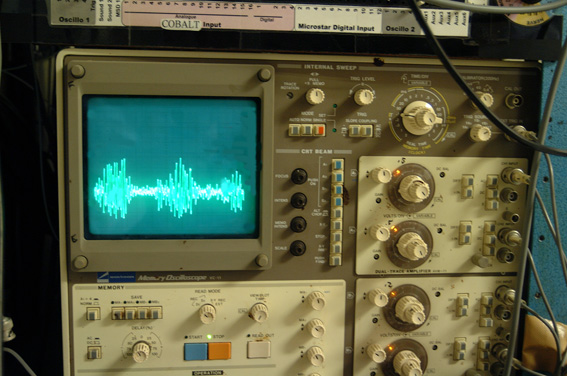

今回の見学では普段できない貴重な体験をすることができました。ひとが何か動作をするときに脳から筋肉へ流れる電気を筋電図で見せてもらいました。実際に自分の手に電極をつけて動かしてみると、筋電図が大きく波打ちました。それをみて自分の筋肉に電気が流れていることを実感しました。また、筋肉に流れる電気を利用した義手を見せてもらいました。お手本と同じように義手が動いてるのを見てすごいなと思いました。近い将来、このような義手が実際に生活の中で使われるようになるかもしれないと研究者の方が教えてくださいました。このような素晴らしい体験ができて本当によかったと思います。

「義手を知って」 南場 航太郎くん

僕が今日一番心に残った実験は、開発途中の義手を使った実験です。人の体に電気が流れていることをもとに作られていることを知りました。義手と握手をさせてもらったとき、本物の人のような力や指の動きをしていました。機械とは思えないほどの繊細さで、とても感動しました。この義手はあと10年もすれば完成するとおっしゃっていました。交通事故や病気などで手を失ってしまった人に、今日の実験で見せてもらった義手が役に立つといいと思いました。日々科学は進化して、社会に役立っていくのだなと感じました。

「義手を体験して」 藤田 桃子さん

私が今日一番心に残ったのは、義手を体験したことです。脳から筋肉へ電気信号を読み取り、義手を動かすというものでした。私は筋肉を動かすたびに少しずつ電気が流れていることを実感し、とても驚きました。もう一つ驚いたのは、腕がなくなり筋電図が取れなくなっても、胸の筋肉や脳から直接電気信号を読み取ることで義手を動かすことができるということです。もう少し技術が進むと触ったときの感触や、力の強さを調節できるようになると言われていたので、義手を使っている人のためにも頑張って研究をしてほしいと思いました。

「筋電図の実験」 石川 涼

体を動かす時に筋肉に微量の電流が流れることがとても印象に残りました。「歩く」、「字を書く」など、それらの日常的な動作も筋肉に電流が流れることになります。僕は腹筋の筋電図をとってもらいました。自分の体にも流れていることを体験して驚きました。義手の実験では、特別な電極を腕につけ、手の指を動かすと義手もその手と同じように動きました。それを使えば、自己で手や足を失っても、普通の生活を営むことができることを知りました。その技術が発達すれば、不自由のない、明るい未来が切り開かれると思いました。

- 「第17回 ヒトの体から出ている電気を測ってみよう」2012.3 vol26

- 「第16回 遺伝子改変技術の世界をのぞく!」2012.1 vol.25

- 「第15回 温度ってどやって感じるの?」vol. 23

- 「第14回 ヒトの脳とこころの関係を画像で迫る!」2011.7 vol.22

- 「第13回 脳に記録された活動を目でみてみよう!」2011.5 vol.21

- 「第12回 ヒトはどのように色を見ているのか」2011.1 vol.20

- 「第11回 超高圧電子顕微鏡でみるミクロの世界」2010.11 vol.18

- 「第10回 人の体と脳」2010.9 vol.17

- 「第9回 盲点の不思議と脳の適応性を体験」2010.7 vol.16

- 「番外編 中学生記者のせいりけん探訪~脳の不思議が知りたい!~」2010.5 vol.15

- 「第8回 脳の神経細胞を見てみよう」2010.3 vol.14

- 「第7回 神経の形とつながりを知ろう」2009.11 vol.12

- 「第6回 脳と機械をつなげる技術 筋肉の電気信号で義手を動かす」2009.9 vol11

- 「第5回 マウスのDNA鑑定をやってみよう!」2009.7 vol.10

- 「番外編 光る生物の不思議」2009.5 vol.9

- 「第4回 糖尿病とインスリン」2009.3 vol.8

- 「第2回 目が見える仕組み」2008.9 vol.5

- 「第1回 動く"細胞"の不思議」2008.7 vol.4