第4回 糖尿病とインスリン

2009.3 vol.8

箕越靖彦教授は、メタボリック症候群や糖尿病など、 食べ物の代謝とカラダや脳の関係を研究しています。今回は岡崎市立南中学校の生徒さんが、糖尿病の原因である血糖(血液の中の糖=グルコース)の調節について勉強しました。

食べ物の代謝とカラダや脳の関係を研究しています。今回は岡崎市立南中学校の生徒さんが、糖尿病の原因である血糖(血液の中の糖=グルコース)の調節について勉強しました。

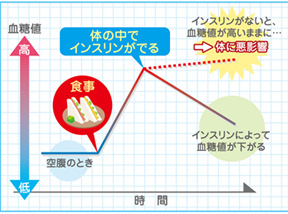

空腹のときに食べ物を食 べると急激に血糖が上昇します。血糖を筋肉などに取り込ませ、上昇を抑える役割をしているのが「インスリン」というホルモンです。

インスリンはカラダの中の膵臓で作られます。このインスリンの働きが悪くなると血の中のグルコースが多くなってしまい尿の中にも糖が出てきてしまう糖尿病になってしまいます。糖尿病になると、神経の働きが弱まったり、目に障害がおこったり、体中に悪影響がでます。

『未来の研究者』に夢をたくす

■マウスの血糖値調べ・・・・・・・・・・杉山 絢美さん

私が一番印象に残っているのは、マウスの血糖値を測定したことです。動物が相手の実験だったので、とても緊張しました。 食後の血糖値は、食前より少し上がるくらいだろうと思っていましたが、実際は倍ほどになり、少しびっくりしました。また、しばらくの間上昇していくことにも驚きました。

とても貴重な体験ができて、本当によかったと思っています。ありがとうございました。

■「メタボ」の本当の意味・・・・・・・・藤井 隆輔くん

最近、テレビなどで騒がれていた「メタボリックシンドローム」。聞いたことはあっても、それが一体、どんなものなのかということは詳しくは知りませんでした。しかし、今回の説明で、どうなったら「メタボ」といわれるのか、なぜそれが起こるのか、なぜそれがいけないのかがわかりました。また、日本人が糖尿病にかかりやすいことを知り、今回知ったことを、自分の健康のために生かしたいと思いました。

■「メタボ」から見えるもの・・・・・・・鈴木 田くん

メタボリックとはつまるところ、脂肪の増えすぎで体の機能がおかしくなってしまうものだそうです。それから引き起こされるものの代表である糖尿病。それに大きく関わってくるインスリンという物。それが寿命とも何らかの関係を持っていると、最近の研究でわかったとのこと。もしかしたら、このことから不死への糸口が見えてくるかもしれません。今回の体験は、私の目に新たな可能性を秘めた一つの過程として映ったのでした。

■生活習慣病・・・・・・・・・・・・・・・・杉本 愛さん

生活習慣病はやせすぎの人もなりやすい、ということを聞いてすごく驚きました。私たちには理想の体重が存在し、それに遠ざかるほど生活習慣病になりやすいということ、赤ちゃんがお腹の中にいるときの環境、生まれた直後赤ちゃんととりまく環境によって影響を受けて成長した後の肥満の程度を左右することなど、今まで知らなかった、とても興味深いお話を直接きくことができて、とても良い体験をすることができたなぁ、と思いました。

- 「第19回 特別講演 「脳は不思議がいっぱい!」」2012.9 vol.29

- 「第18回 脳の中の神経細胞を見てみよう!」2012.5 vol27

- 「第17回 ヒトの体から出ている電気を測ってみよう」2012.3 vol26

- 「第16回 遺伝子改変技術の世界をのぞく!」2012.1 vol.25

- 「第15回 温度ってどやって感じるの?」vol. 23

- 「第14回 ヒトの脳とこころの関係を画像で迫る!」2011.7 vol.22

- 「第13回 脳に記録された活動を目でみてみよう!」2011.5 vol.21

- 「第12回 ヒトはどのように色を見ているのか」2011.1 vol.20

- 「第11回 超高圧電子顕微鏡でみるミクロの世界」2010.11 vol.18

- 「第10回 人の体と脳」2010.9 vol.17

- 「第9回 盲点の不思議と脳の適応性を体験」2010.7 vol.16

- 「番外編 中学生記者のせいりけん探訪~脳の不思議が知りたい!~」2010.5 vol.15

- 「第8回 脳の神経細胞を見てみよう」2010.3 vol.14

- 「第7回 神経の形とつながりを知ろう」2009.11 vol.12

- 「第6回 脳と機械をつなげる技術 筋肉の電気信号で義手を動かす」2009.9 vol11

- 「第5回 マウスのDNA鑑定をやってみよう!」2009.7 vol.10

- 「番外編 光る生物の不思議」2009.5 vol.9

- 「第4回 糖尿病とインスリン」2009.3 vol.8

- 「番外編 せいりけん一般公開」2009.1 vol.7

- 「第3回 『細胞』の大きさの不思議」2008.11 vol.6

- 「第2回 目が見える仕組み」2008.9 vol.5

- 「第1回 動く"細胞"の不思議」2008.7 vol.4