番外編 中学生記者のせいりけん探訪~脳の不思議が知りたい!~

2010.5 vol.15

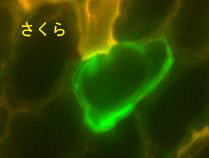

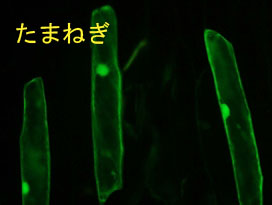

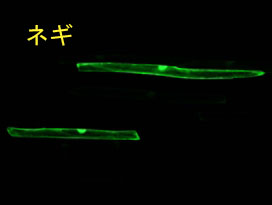

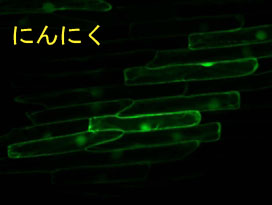

下村脩先生が2008年にノーベル化学賞を受賞した「緑色蛍光タンパク質(GFP)」。これは、オワンクラゲからとられたタンパク質で、青色の光をあてると緑色の蛍光を発します。現在、このタンパク質を遺伝子導入することで、神経細胞など、様々な細胞を光らせてみることに成功し、最先端の研究で活躍しています。今回は、愛教大附属中の生徒さんたちが、そのGFPを遺伝子導入した細胞を観察し、脳の中の不思議な世界をのぞいてみました。

蛍光顕微鏡でGFPで染色した細胞を観察しよう!

蛍光顕微鏡ってなに?

普通の光学顕微鏡はタングステンランプなどの可視光線を用いた光源を使用して標本を観察しますが、蛍光顕微鏡はキセノンランプなどの光源を使用して、近紫外線など特定の波長をもった光をあてて、GFPなどの蛍光色素によって染色された標本が発光する状況を観察する顕微鏡です。光源の照射方法の違いから、透過型(通常の光学顕微鏡と同じ方式で下から照射します)と落射型(対物レンズと同軸で照射します)蛍光顕微鏡があります。

「未来の研究者」に夢をたくす-愛知教育大学付属岡崎中学校の生徒さんの感想-

私は、今、学校の個人追求として、「記憶脳」について調べています。今回、生理学研究所に訪問させていただいたのも、自分の個人追求を深めていきたいと考えたからです。

取材に協力してくださった小泉周先生は、私に「記憶脳」について説明してくださったり、脳について画像を使い、分かりやすく説明してくださいました。私は、自分の個人追求を1歩進めることができました。(伊藤花苗)

私が追求してきた内容は、「脳は今よりも使えるのか?そのためには」についてで、私は、人は脳の3%~10%ぐらいしか使っていないと思っていました。でもそれは違って、自分が意識していない所でも脳は勝手に活動していることがわかりました。なので、今の状態の脳の働きをなるべく維持することが大切だと思いました。それには、アハ体験なども使えると思います。

私は、今回の体験を生かし、これからも「脳は今より使えるのか?そのためには」について関心をもって取り組んでいきたいです。(増田健吾)

私たち付属中学校1年生は、総合的な学習の一環として、個人追求活動に取り組んでいます。

自分たちの興味、関心からテーマを設定し、周りの人たちとの交流を通して、互いに感動を分かち合えるような活動を目指して追求を進めてきました。私が追求してきた内容は、アハ体験による脳の働きで、アハ体験をすると放出されるドーパミンの正体、ほめられると報酬が与えられ、やる気が出ることなどがわかりました。また、本物の脳や細胞を見ることによって、より理解を深めることができました。

私は、今回の体験を生かし、これからもアハ体験による脳の働きについて関心をもって取り組んでいきたいと思います。(衛藤奈子)

ぼくは、初めはものすごく「ガッチガチ」でした。でもとてもやさしかったのですぐとけました。それはさておき、ぼくは取材に行っていろいろ学びました。その中で印象に残ったのは4つあります。

ぼくは、初めはものすごく「ガッチガチ」でした。でもとてもやさしかったのですぐとけました。それはさておき、ぼくは取材に行っていろいろ学びました。その中で印象に残ったのは4つあります。

1つ目は、脳は電線の「カタマリ」で、思っている以上に無意識に働いていることです。この電線に例えていたところが楽しく学べ、おもしろい点でした。

2つ目は、「シナプス」という、なくなると忘れてしまうつなぎ目です。これは単に恐ろしかったので印象に残っています。

3つ目は、夢はたぶん「記憶を整理するためにある」という意見で感動したのを覚えています。

4つ目は、「GFP」という名前のオワンクラゲのやつです。青色の光があたると緑色に光るというのを実際にタマネギの細胞で見て、とてもきれいだったのを覚えています。

小泉周さんを初めとした人たちがとてもやさしく教えてくれたので、よくわかりとてもかっこよかったです。ありがとうございました。(加藤 丈徳)

- 「第17回 ヒトの体から出ている電気を測ってみよう」2012.3 vol26

- 「第16回 遺伝子改変技術の世界をのぞく!」2012.1 vol.25

- 「第15回 温度ってどやって感じるの?」vol. 23

- 「第14回 ヒトの脳とこころの関係を画像で迫る!」2011.7 vol.22

- 「第13回 脳に記録された活動を目でみてみよう!」2011.5 vol.21

- 「第12回 ヒトはどのように色を見ているのか」2011.1 vol.20

- 「第11回 超高圧電子顕微鏡でみるミクロの世界」2010.11 vol.18

- 「第10回 人の体と脳」2010.9 vol.17

- 「第9回 盲点の不思議と脳の適応性を体験」2010.7 vol.16

- 「番外編 中学生記者のせいりけん探訪~脳の不思議が知りたい!~」2010.5 vol.15

- 「第8回 脳の神経細胞を見てみよう」2010.3 vol.14

- 「第7回 神経の形とつながりを知ろう」2009.11 vol.12

- 「第6回 脳と機械をつなげる技術 筋肉の電気信号で義手を動かす」2009.9 vol11

- 「第5回 マウスのDNA鑑定をやってみよう!」2009.7 vol.10

- 「番外編 光る生物の不思議」2009.5 vol.9

- 「第4回 糖尿病とインスリン」2009.3 vol.8

- 「第2回 目が見える仕組み」2008.9 vol.5

- 「第1回 動く"細胞"の不思議」2008.7 vol.4