第3回 『細胞』の大きさの不思議

2008.11 vol.6

岡崎市立美川中学校のせいとさんが、清水貴浩さんを訪問し、

「細胞」が膨れたり縮んだりする仕組みについて、いろいろな

体験をして勉強しました。

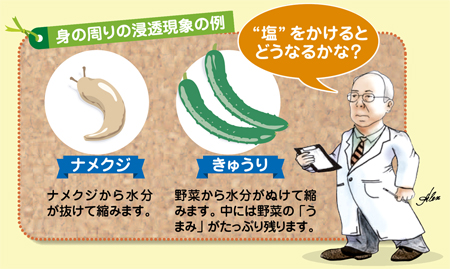

皆さんの体を作っている小さな小部屋「細胞」には、周りの環境が

かわってもその大きさを保とうとする仕組みがあります。

大きさが保てなくなると細胞は死にます。ガン細胞をやっつける

仕組みの解明にもつながる研究です。

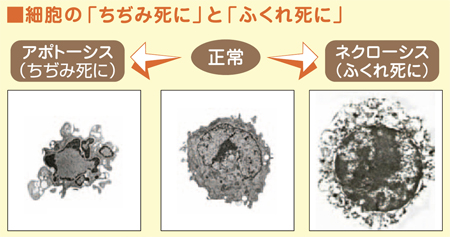

「細胞」が大きさを保てなくなると、縮んだままになったりして死んでしまいます。

『未来の研究者』に夢をたくす

ネクローシスとアポトーシスという2種類の細胞の死がいがあることがわかりました。このようなことを研究し、新たな細胞の操作によって、ガンの治療に役立てようとしていること、難問が解決されるかもしれないことを直接聞くことができて、ここは医学に関することも研究されていることに驚きました。僕たちの住んでいる、身近な地域で、現代の最先端の研究が行われていると知り、科学に対する思いが少し変わり、身近に感じられる経験ができてよかったと思います。

(青山 慎一郎くん)

今回細胞がとても大切な存在であることが分かりました。

細胞の塊である自分、細胞が呼吸をし、細胞が傷を治してくれるからこそ自分があるのです。ひとつの細胞が死んだら別の細胞がけがを治します。自分は細胞の力強さを学ぶことができました。普段の生活の中で自分たちは細胞のことなんか気にかけもしません。自分がけがをして、細胞が必死に体や傷を治してくれているのに、「ありがとう」の一言も言えませんでした。これからは、細胞の存在を意識し、感謝したいと思います。

(齋藤 凱くん)

私は理科が苦手だったので、少しでも得意になれたらいいなと思って、今回参加させていただきました。話を聞いたけれど、難しい言葉がたくさんあったのでよくわからないところもあったけれど、話を聞いてわかったこともあったのでよかったと思いました。実験をやったけれど、何回も失敗してしまっていたので、実験をやることがとても大変だということがわかりました。細胞を見てみて、とても小さかったので驚きました。普段では見れないものが見れてよかったです。話を聞きに行っていろいろなことがわかり、貴重な体験もできてとてもよかったです。

(明坂 裕子さん)

私にとって理科は苦手な分野で、あまり関心がもてずにいたのですけど、何回も実験を繰り返してやっている方を見てかっこいいなと思いました。私たちに内容のわかるように、ていねいに教えて下さったり、自分にとても貴重な体験ができ、行ってよかったなと思いました。普段の理科の授業では、ほとんど手を挙げない私も、少しがんばってみようかなと思えるようになりました。

(榊原 菜奈子さん)

- 「第18回 脳の中の神経細胞を見てみよう!」2012.5 vol27

- 「第17回 ヒトの体から出ている電気を測ってみよう」2012.3 vol26

- 「第16回 遺伝子改変技術の世界をのぞく!」2012.1 vol.25

- 「第15回 温度ってどやって感じるの?」vol. 23

- 「第14回 ヒトの脳とこころの関係を画像で迫る!」2011.7 vol.22

- 「第13回 脳に記録された活動を目でみてみよう!」2011.5 vol.21

- 「第12回 ヒトはどのように色を見ているのか」2011.1 vol.20

- 「第11回 超高圧電子顕微鏡でみるミクロの世界」2010.11 vol.18

- 「第10回 人の体と脳」2010.9 vol.17

- 「第9回 盲点の不思議と脳の適応性を体験」2010.7 vol.16

- 「番外編 中学生記者のせいりけん探訪~脳の不思議が知りたい!~」2010.5 vol.15

- 「第8回 脳の神経細胞を見てみよう」2010.3 vol.14

- 「第7回 神経の形とつながりを知ろう」2009.11 vol.12

- 「第6回 脳と機械をつなげる技術 筋肉の電気信号で義手を動かす」2009.9 vol11

- 「第5回 マウスのDNA鑑定をやってみよう!」2009.7 vol.10

- 「番外編 光る生物の不思議」2009.5 vol.9

- 「第4回 糖尿病とインスリン」2009.3 vol.8

- 「第3回 『細胞』の大きさの不思議」2008.11 vol.6

- 「第2回 目が見える仕組み」2008.9 vol.5

- 「第1回 動く"細胞"の不思議」2008.7 vol.4