越久 仁敬(兵庫医科大学生理学第一講座)

岡田 泰昌(慶應義塾大学月ヶ瀬リハビリテーションセンター内科)

定藤 規弘(生理学研究所大脳皮質機能研究系心理生理学研究部門)

呼吸困難感は呼吸器疾患における最も一般的な臨床症状であり,様々な情動反応を引き起こすと考えられて いる。その中枢情報処理機構の局在や情報処理過程は,これまで脳波解析とPETで主に検討されてきたが,測定方法や時間・空間解像度に問題があり,未だ解 明されていない。我々は,fMRIを用いた呼吸困難感の中枢情報処理機構の解明を目指している。

本実験では,当初,同一プロトコールで空間解像能に優れるfMRIと時間解像能に優れる脳波解析を引き 続いて行い,脳血流変化部位と電気活動部位の比較検討によって情報処理過程の解明を目指すことを計画した。健常被検者に対して,2種類の呼吸抵抗負荷(粘 性および弾性抵抗負荷)を周期的に与えながらfMRIを行う。非負荷時と負荷時のfMRIを比較検討して脳血流変化部位を同定する。同一被検者に,同一プ ロトコールの呼吸抵抗負荷試験を行い,その時の脳波変化を多チャンネル計測し,起電部位を推定する。得られた結果に対して,活性化部位が1) 粘性抵抗負荷と弾性抵抗負荷で異なるか,2) fMRIと脳波解析で異なるかを検討する,というものであった。ところが検討の結果,この方法では呼吸抵抗負荷に伴う換気努力,すなわち呼吸筋活動の増加 に伴う運動野などの活性化が情動反応に重畳されるという問題点があることが判明した。そこで,呼吸抵抗負荷時の呼吸困難感を,換気量を変化させることなし に増減させ,fMRI信号の差分を計測することを考えた。吸息時に吸気筋である上部肋間筋を振動させ,呼息時に呼気筋である下部肋間筋を振動させる同相胸 壁振動刺激は,換気量を変化させることなく呼吸困難感を軽減させ,逆相胸壁振動刺激は呼吸困難感を増加させることが知られている。そこで,胸壁振動刺激を 与えながらfMRIを行い,同相胸壁振動刺激時と逆相胸壁振動刺激時のfMRI信号の差分をとることにより,大脳皮質運動野あるいは脳幹呼吸中枢から生じ る呼吸運動指令(respiratory motor command) に関連する脳領域を除去し,純粋に呼吸困難感に関与する脳領域を分離抽出することに計画変更した。

本年度は,兵庫医大における予備実験において,同相胸壁振動刺激が粘性および弾性呼吸抵抗負荷時の呼吸困難感を軽減させることを確認した。また,fMRI測定室内で使用できる非金属製の胸壁振動装置を開発した。本実験は次年度に予定している。

萩原裕子(首都大学東京大学院)

尾島司郎(科学技術振興機構)

定藤規弘(生理学研究所)

人間は,他人の発した言葉や言語音を聞いて,同じことを繰り返して言う,すなわち,復唱をする能力を持 つ。復唱行動は,幼児が最初の単語を発話する頃には既に発現しており,それ以降も子供は頻繁に周囲の発言を復唱することから,母語獲得における復唱の役割 の解明が待たれる。

また,外国語学習においても,モデルスピーカーの発音を復唱することは,現代社会で広く行われている学習方法の一つであり,復唱に関わる脳内メカニズムの解明は,脳科学の社会的貢献という意味からも,重要な課題である。

しかし,MRI内で被験者が復唱を行うと口の動きによるノイズが発生するため,MRIによる復唱実験は 技術的に容易ではない。我々は,MRIによるこの研究課題を始める前に,ニューロイメージング手法の中では比較的被験者の動きに強いとされる光トポグラ フィーを用いた研究を行っている。

成人を対象にした光トポ実験では,被験者が知っている単語(学習済み)と知らない単語(学習前)を復唱 するときには,知らない単語のほうが,脳活動が有意に低下(活動抑制)する領域があることを見出した。この傾向は,母語にも外国語にも見られる。また,小 学生を対象にした大規模な実験でも,成人と同様な結果が見られ,復唱に関わる脳内メカニズムが成人と子供で共通しているという仮説が支持されている。

今回のMRIの研究では,これまでの光トポの研究を発展させ,復唱による脳活動領域の正確な同定を目指 す。光トポは,頭皮に配置された光ファイバーの位置でのトポグラフィーが分かるだけで,頭の内部のトモグラフィーは得られない。MRIを行うことで,光ト ポでは見えない脳領域の膨大なデータが得られることが期待される。

2006年度は,口の動きによるノイズを考慮したMRI実験パラダイムの開発に費やした。このパラダイ ムは光トポのパラダイムと重要な点で共通性を持ちつつ,ノイズの影響をなるべく抑えるものでなければならない。また光トポとMRIでは,データ解析方法が 異なるので,この点も考慮したパラダイムにする必要がある。来年度はこのパラダイムをさらに修正し,本格的な実験に入る予定である。

内藤栄一(独立行政法人情報通信研究機構&ATR脳情報研究所)

研究代表者は,四肢の腱への振動刺激によって惹起される四肢の運動錯覚経験に関与する脳活動の研究を行ってきた (Naito2004a,b; Naitoetal.1999,2002a,b, 2005; Naito&Ehrsson2001,2006)。この錯覚は振動刺激が興奮させる筋紡錘からの求心性Ia線維入力によって惹起され,四肢の動きを伴わずに被験者は明瞭な四肢運動を経験する。

まず,閉眼健常者19名で右手,左手,右足,左足の運動錯覚に関連する脳活動を測定した。運動錯覚中に は錯覚を経験している体部位に対応した運動領野(反対側1次運動野,運動前野,補足運動野および帯状回運動皮質尾側部,同側小脳)の活動が見られた。これ に加えて,四肢の相違に無関係で,四肢共通に補足運動野吻側部,右半球前頭-頭頂葉および右大脳基底核に脳活動が認められた。特に補足運動野および帯状回 運動皮質などの内側面運動野吻側部には,四肢特有領域,両手領域,反対側四肢領域および四肢共通領域が尾側から吻側の順に配列していることがわかった (Naitoetal. 2007)。

また,健常者が手の運動錯覚を経験している最中に,実際には動いていない手をみると,運動錯覚が減弱す ることがわかっている。これは運動感覚に対する視覚の優位性として知られている。この現象を利用して脳がどのようにこの視覚優位性を計算するかを検証し た。その結果,上頭頂葉後部領域の活動が視覚の優位性に関与していることがわかった。さらに,この活動の度合いは視覚の運動感覚に対する優位性(=視覚に よってどの程度運動錯覚が減弱するかの度合い)と正の相関を示し,視覚の優位性が上頭頂葉後部領域で計算されていることを強く示唆した (Haguraetal. 2007)。

これらの知見は,視覚障害者が運動感覚情報処理を行う際に観察されるであろう脳活動を理解するための基礎となる。

引用文献

Naito E, Nakashima T, Kito T, Aramaki Y, Okada T and Sadato N (2007) Human limb-specific and non limb-specific brain representations during kinesthetic illusory movements of the upper and lower extremities. European Journal of Neuroscience 25: 3476-3487.

Hagura N, Takei T, Hirose S, Aramaki Y, Matsumura M, Sadato N and Naito E (2007) Activity in posterior parietal cortex mediates the visual dominance over kinesthesia. Journal of Neuroscience 27: 7047-7053.

飯高哲也(名古屋大学 大学院医学系研究科)

従来の研究から,ストレスに関わる脳活動として扁桃体と前頭葉の相互作用が重要であることが分かってい る。本年度の研究では,顔刺激と不快な音声刺激を同時に呈示することで被験者に情動的なストレスを与えるfMRI実験を行った。この実験では,最初に被験 者に対して2種類の顔刺激(CS+とCS-)を呈示した。次いでCS+に対しては不快な音声刺激を同時に呈示し,CS-には音声刺激を加えなかった。これ によりCS+に対する嫌悪条件付けが可能であることは,予備実験における皮膚電気反応により確かめられている。この一連の課題遂行中に,fMRIを用いて 全脳をカバーして脳賦活検査を行った。現在までに20名の被験者の実験が終了している。予備的なデータ解析では,CS+に対する扁桃体の反応は実験の初期 に強く次第に低下して行くことが分かった。反対に背外側前頭前野の活動は時間に関わらず一定であった。扁桃体の活動は顔と不快な音声刺激を結びつけること で,脳内にネガティブな情動的変化を形成する可塑的な過程を表している可能性がある。今後はさらに被験者数を増やしてグループ解析を行う予定である。

次に海外の研究室との共同研究で,顔認知に関わる扁桃体の活動や,衝動性に関わる前頭葉の活動が人種や 文化によって影響を受けるかどうかについて検討した。これは米国Northwestern大学心理学講座のJoan Chiao博士との共同実験である。ここでは怒り・恐怖などの表情を認知している時の脳活動をfMRIを用いて計測した。またGo/NoGo課題では,運 動反応を抑制するときの脳活動を測定した。前者では主に扁桃体の賦活が,後者では主に右前頭前野の活動が測定できる。このような脳活動はそれぞれストレス 脆弱性や衝動制御などに関係していると考えられている。現在までに12名の日本人を生理研で,7名の北米在住日本人をNorthwestern大学でそれ ぞれ実験した。現在は2群間のグループ比較を行っているところである。

最後に性格傾向と脳活動との関連をfMRIを用いて検証した。この課題では各被験者において個人主義の 性格傾向に関する質問紙を行った。この結果に基づいて,自己の性格傾向を判断する課題を行っているときの脳活動を比較した。その結果前頭葉内側部と個人主 義の性格傾向との関係が有意であった。この結果は現在投稿準備中である。

【追加情報】(調査月2007年8月、記入月2008年6月)

発表論文

高橋 俊光(順天堂大学・医学部)

神作 憲司(国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所・感覚機能系障害研究部)

定藤 規弘(心理生理学研究部門)

北澤 茂(順天堂大学・医学部)

脳のニューロン間の信号の伝達には時間がかかり,しかも多数のループがあるので,信号の前後関係は逆転 しやすい。しかし,信号の順序の誤りは生存を脅かす可能性があるから,脳の中には,時間を安定に表現するための何らかの原理が隠されているはずだ。脳の中 の時間情報処理の基本原理に迫ることが本研究の目標である。

我々はこれまでに,右手と左手に加えた刺激の時間順序を判断する課題において,腕を交差すると主観的な 時間順序が逆転するという錯覚を発見した。その結果を説明するために,2つの事象の時間順序は,空間内の2つの事象としての情報と,事象の情報を含まない 動きの情報に一度分離され,その後統合されて再構成される,という時間順序判断の「動き投影仮説」を提案した。本研究では機能的磁気共鳴画像法を用いて, この仮説の検証を試みた。本年度は主に昨年度までに得られたデータの解析を行った。

時間順序判断に固有の脳内活動部位を検出するには,時間順序判断課題と同一の刺激と反応を用いて行う別 種の対照課題が必要である。我々は,非磁性の点字刺激装置を使って左右の手指に与える刺激点数を変え,その点数の大小を判断する課題を対照課題とした。時 間順序を判断する際に点数の大小を判断する時よりも有意に強く活動した部位は,左大脳半球の中下前頭回 (BA6, BA44-47),および中側頭回 (BA21) であった(p<0.001)。BA6には手中心の空間座標系が,BA44,45は体中心座標系が表現されていると報告されている。また,BA21の 活動領域は動きの視覚野のMT/V5に隣接している。従ってこれらの領域の活動は,時間順序判断に空間座標系と動きの情報が寄与することを示唆しており, 前述の「動き投影仮説」と矛盾しない。

宇賀 貴紀(順天堂大学医学部)

神作 憲司(国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所)

定藤 規弘(生理学研究所大脳皮質機能研究系)

立体視とは両眼視差,すなわち物体が両眼に落とす網膜像の位置のズレから生じる奥行き知覚のことであ る。サル大脳皮質視覚野では,背側視覚経路(空間視経路)で絶対視差(1つの物体の注視点に対する両眼視差)の情報処理が,腹側視覚経路(物体視経路)で 相対視差(2つの物体の絶対視差の差)の情報処理が行われていると考えられている。本研究では,これらサルでの知見を基に,ヒトでも絶対視差・相対視差情 報の並列処理が行われているのか,それぞれの情報処理がどの脳部位で行われているのかを検証する。

本研究では,ヒトが絶対視差・相対視差それぞれを弁別している最中に,fMRIを撮影し,絶対視差・相 対視差に特異的な脳の賦活が見られるかを検討する。さらに,脳内磁気刺激を用いて特定部位の脳活動を一時的に休止させると,絶対視差・相対視差に特異的な 情報処理過程の欠落が見られるかを検討する。絶対視差検出課題では,被験者はテレビ画面に呈示される1つの物体が注視点の手前にあるのか,奥にあるのかを 答える。相対視差検出課題では,被験者は2つの物体のどちらが手前にあり,どちらが奥にあるのか,その相対関係を答える。サルの知見では,大脳皮質MT野 は絶対視差の検出をしているのに対し,V4野は相対視差の検出をしていることが示されている。もし人でも同様であれば,絶対視差検出課題ではMT野が,相 対視差検出課題ではV4野が賦活されると予想される。さらに,MT野の脳活動を一時的に休止させた場合には絶対視差検出課題の成績のみが低下し,V4の脳 活動を一時的に休止させた場合には総体視差検出課題の成績のみが低下すると予想される。本年度は刺激提示,および解析プログラムの作成を完了させた。今後 は予備実験を施行後,本実験に移る予定である。

渡辺 恭良,水間 広,水野 敬(大阪市立大学大学院医学研究科)

尾上 浩隆(東京都医学研究機構)

横山ちひろ(京都府立医科大学)

宮下英三(東京工業大学)

伊佐 正,豊田 浩士(生理学研究所)

これまでに我々は,マカクサル(アカゲサル)に陽電子断層撮像法(positron emission tomography, PET)を用いた非侵襲的な脳機能イメージング法を適用して,視覚認知,時間知覚,記憶・学習などの脳高次機能に関わる神経機構について明らかにしてき た。小型の霊長類であるマーモセットには,ヒトの社会適応不全の動物モデルとして,小家族の集合体という社会構造の類似性,効率的な繁殖サイクルなど,マ カクサルにはない霊長類動物モデルとしての特徴を持つ。また,非侵襲的に生体内分子動態を観察する分子イメージング技術は,遺伝/環境―機能分子―脳内回 路―行動連関を解くために有用な技術である。しかし,これまでにマーモセットを用いた行動評価系に基づく分子イメージング研究は実現されていない。今 回,MRIを用いて,マーモセットの頭部画像の撮像を行った。これまでのマカクサルにおける撮像条件を基本に,ヒト用のヘッドコイル,サル用に特注された サーフェースコイルを用いた撮像を行った。撮像は,十分なシグナルの強度が得られなかったことから,50ccのコーニング社製遠心管に水を満たしたものを 頭部横に置き行った。約5分の撮像を4回行い,加算平均した。しかし,得られた画像の解像度は低く,皮質下構造を同定するまでには至らなかった。このこと から,マーモセットの撮像には,専用のサーフェースコイルの開発が必要と考えられ,現在,設計を開始している。

渡辺恭良(大阪市立大学・大学院・医学研究科・システム神経科学)

水野敬(大阪市立大学・大学院・医学研究科・システム神経科学)

田中雅彰(大阪市立大学・大学院・医学研究科・システム神経科学)

定藤規弘(岡崎生理研大脳皮質機能研究系心理生理学研究部門)

田邊宏樹(岡崎生理研大脳皮質機能研究系心理生理学研究部門)

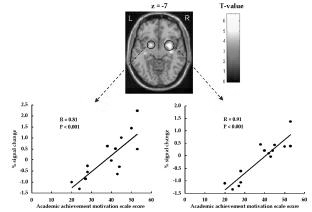

学習意欲の脳神経メカニズムを解明するため,機能的磁気共鳴画像法 (fMRI) を用いて意欲賦活時の脳血流反応の変化を検討した。大学生14名(22.4 ± 1.2歳)を対象に,ワーキングメモリ課題(n-backテスト)を施行させた。n-backテストは,n個前に呈示された数字と,今,呈示された数字が 同じかどうかを判断するテストである。課題遂行中に,正解するとポイントが加算される金銭的報酬セッションと,「課題の正解率が被験者の知能レベルを示 す」といったインストラクションによる成績的報酬セッションを設け,それぞれのセッション時のパフォーマンス(正解率と反応時間)と脳神経活動を比較検討 した。また,全ての被験者は,課題前に平常時の学習意欲に関する自己記入式質問票 (Academic achievement motivation scale) の記入を行った。金銭的報酬時と成績的報酬時における反応時間,正解率には差がみられなかった。また,ワーキングメモリと関連して賦活された脳部位は,先 行研究とほぼ同様であった。質問票による学習意欲のスコアとの相関解析を行った結果,成績的報酬時にのみ,学習意欲が高い被験者ほど大脳基底核の賦活レベ ルが高いことがわかった (Fig.1)。さらに,大脳基底核の賦活レベルは課題パフォーマンスとも相関した (Fig.2)。大脳基底核の賦活レベルは平常時の学習意欲およびパフォーマンスと関連性を認めたことから,この部位は学習意欲を規定する重要な脳部位で あうことが示唆された。単なる金銭的報酬により賦活された意欲ではなく,脳科学と教育という視点から,学習や成績といった因子と関連のある,学習意欲の脳 機能イメージング研究の第一歩として,大変重要な成果が得られた。

|

|

|

Fig.2 |

阪原晴海(浜松医科大学医学部)

定藤規弘(自然科学研究機構生理学研究所)

竹原康雄(浜松医科大学医学部)

村松克晃(浜松医科大学医学部)

【背景】現在臨床現場で使用されている造影剤は血管外漏出性の造影剤が主たるものであるが,血管内に滞留 する造影剤を使用することにより,病変診断能が向上したり,得られる情報にバリエーションが期待できたりすることが考えられる。我々は血管内に一定時間停 滞する性質を有する造影剤dendrimers DTPA-D1Glu (OH)(分子量1448.45D;以下デンドリマーと呼称)を使用して,従来の血管外漏出性造影剤であるGd-DTPAとの比較において,その有用性を 様々な動物モデルで調査している。

【目的】本研究の目的は,昨年度に引き続き,組織特異性あるいは病変特異性をもった,磁気共鳴画像診断用 の新しい造影剤の開発を行うことである。本年度は現在,通常の臨床機で使用される頻度の高いgradient-echo法をベースにした高速撮像法による 動脈優位相においてもデンドリマーがGd-DTPAよりも有意に高い腫瘍検出率を有するかどうかを評価した。

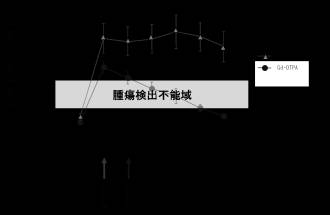

【方法】F344ラットに100 ppmのdiethylnitrosamineを混和した蒸留水を給水して100-110日間通常飼育下で化学発癌(肝細胞癌)を誘導した2匹4結節を対象に,Gd-DTPA (0.1mol/kg) による造影T1強調画像(3DVIBE法)の連続撮影を2時間後まで行った。Gd-DTPAによる造影MRI終了後,5時間以上間隔をあけて,引き続き同様の撮像をデンドリマー(0.05mol/kg) を用いて施行した。撮影後肝臓を摘出し,連続切片を作製,H&E染色した。多血肝細胞癌結節の平均信号を計測し,背景肝の平均信号に対するsignal-intensity-ratio (SIR) を計算した。

【結果】デンドリマーでは動脈優位相を含む造影後2時間にわたるすべての時相でGd-DTPAと比較し て明らかに高いSIRで肝細胞癌を濃染させ,しかもその濃染が持続する傾向があることが示された。図1は4結節についてのSIRの経時推移で,本造影剤 (デンドリマー)がGd-DTPAに比してすべての時相で優れていることがわかる。

図1

尾崎紀夫(名古屋大学大学院医学系研究科 細胞情報医学専攻脳神経病態制御学講座精神医学分野)

【目的】向精神薬服用時の自動車運転の中止が勧告され,患者の就労や日常生活に制限をもたらしている。そこで,社会復帰を目指し,抗うつ薬服用中の患者を念頭に置き,健常被験者を用いて抗うつ薬が運転技能・認知機能に与える影響を検討した。

【対象と方法】被験者は日常的に運転を行う健常男性17名で,問診や精神科診断面接により身体・精神疾患を有さないことを確認した。被験者の平均年齢は35.8±3.3歳であった。被験者には,予め人格傾向(TCI)と抑うつ度(BDI),普段の就労状況 (JCQ),日中の眠気 (ESS),衝動傾向 (BIS11) を質問紙により確認した。

パロキセチン(PAR)10mg,アミトリプチリン (AMI) 25mg及びプラセボ(PCB)を用いた二重盲検,クロスオーバー試験法(Wash Out 期間は1週間以上)を行った。服用前,1時間後,4時間後で運転技能・認知機能・Stanford眠気尺度を評価し,試験終了後に副作用を確認した。運転 課題はドライビングシュミレーターを用いた追従課題(車間距離の維持),車線維持課題(横方向の揺れ),飛び出し課題(ブレーキ反応時間)を行い,認知課 題はContinuous Performance Test,Wisconsin Card Sorting Test,N-Back Testを行った。結果はFreidman検定を行い,5%未満を有意差とした。

なお,本研究は名古屋大学医学部倫理委員会の承認を得て,被験者全員から書面による同意を得て行われた。

【結果】追従・車線維持課題において服用4時間後のAMI群で有意な成績低下を認めた。4時間後の眠気はAMI群で有意に強く,PAR群はPCB群と有意差を認めなかった。また,4時間後のAMI群で持続的注意の有意な低下を認めた。

【結論】AMIにより追従・車線維持課題などの成績が低下したが,PARでは運転技能や認知機能に有意な影響を与えなかった。これらの結果から,社会復帰や日常生活を考慮した抗うつ薬の選択が重要であると考えられた。

【今後の方向性】運転作業のストレス起因性を調べるために血中物質測定を行う。また,向精神薬に対する反 応性,ストレス起因性の個体差を明らかにするためにMRI画像を加味する。抗不安薬であるジアゼパム及びタンドスピロンを用い,さらに運転技能及び認知機 能に与える影響を調査する。

伊丸岡 俊秀(金沢工業大学情報フロンティア学部)

顔は個体の識別だけでなく個体の感情状態を他者に伝達する,社会的動物にとってきわめて重要なコミュニ ケーションツールである。これまでの研究では顔の認識はモジュール化されており,個体を識別するための情報と感情状態を表す表情は別々に処理されていると 考えられている。しかし生態学的には,個体にとって重要な他者については,『誰がどういう表情をしているのか』といった個体識別情報と感情情報が統合され ている必要があると考えられる。本研究では個体情報と感情の統合に関わる神経活動を明らかにする。

実験では,まず被験者に対して2枚1対の顔写真からなる標準刺激を与え,その3秒後に顔写真1枚からなる比較刺激を与える。被験者の課題は比較刺激が標準刺激のうちの一枚と一致するかどうかを判断することである。ただし標準刺激は(1) 同一個体の異なる2つの表情(2) 異なる個体の同一表情(3) 異なる個体の異なる表情(4)比較刺激とは異なる性の個体で構成されており,被験者は課題に答えるために(1) 表情のみ,(2) 個体情報のみ,(3) 表情と個体情報が統合された情報,(4) 性別のみを記憶する必要がある。このような課題における標準刺激呈示から比較刺激呈示までの期間の脳活動をevent-related fMRIによって計測し,これまでのところ6名の被験者が参加した。

現在得ている結果では,刺激呈示に伴って腹側を中心とする視覚野全般と前運動野などに活動が見られているが,(1) から(4) の各条件間に顕著な違いは得られていない。

現在の課題では,被験者は標準刺激呈示後に記憶すべき情報を選択する必要があるため,それに伴う活動が結果の多くを占めている可能性がある。今後は課題選択の負荷を減らし,顔情報の統合,記憶にともなう神経活動を明らかにする必要がある。

<<最新の採択表に戻る