1. ミツバチが温度や忌避物質を感じるための重要なセンサーとして機能するイオンチャネル(AmHsTRPA)を発見しました。

2. 遺伝子重複により生じたイオンチャネル遺伝子が新たな機能を獲得し、それに引き続き機能的に同等なイオンチャネル遺伝子が欠失したことを世界で最初に示しました。

ミツバチは昆虫であり変温動物ですが、社会性昆虫として個体間の協調により巣箱内の温度を常に35°C付近に保つことができます。これは、巣箱内の卵、幼虫、および蛹の発生や成長を支えるために必須な行動です。しかしながら、ミツバチがどのようにして巣箱内外の温度を感じているのかは、50年以上の研究の歴史があるにもかかわらず未解決の問題でした。

そこで、ミツバチの温度感知メカニズムを解明することを目的として、様々な動物で温度感知に機能するTRP (Transient Receptor Potential)チャネルに注目して研究を実施しました。

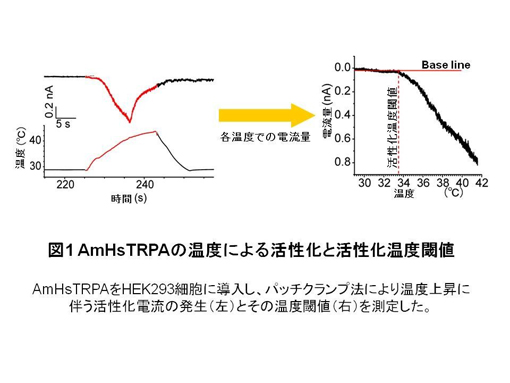

ミツバチの4つのTRPAチャネルの温度応答性をスクリーニングした結果、膜翅目昆虫(ハチやアリなどの昆虫)に特異的なTRPAチャネルであるAmHsTRPAが34°C付近で活性化することが分かりました(図1)。

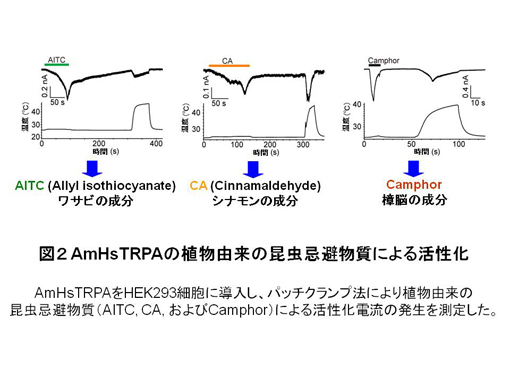

同様に、植物由来の昆虫忌避物質であるAITC(わさびの辛味成分)、シナモン、および樟脳でも活性化することが明らかとなりました(図2)。

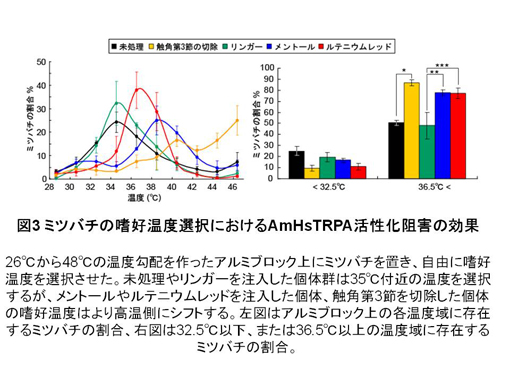

さらに、AmHsTRPAの活性化を阻害する化学物質としてルテニウムレッドとメントールの同定に成功しました。

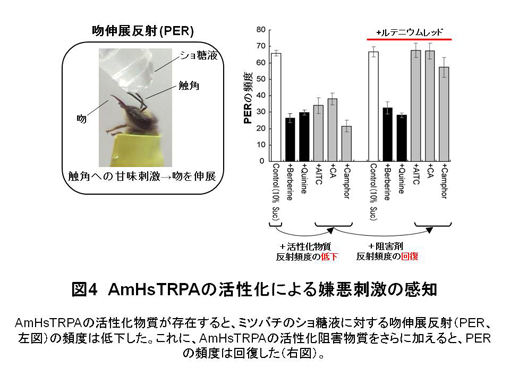

AmHsTRPAはミツバチの触角第3節に存在しており、触角の切除、ルテニウムレッドやメントールの注入によりAmHsTRPAの活性化を阻害すると、ミツバチの高温感知能力が低下したことから(図3)、触角に存在するAmHsTRPAが高温感知に機能することが分かりました。さらに、ショ糖溶液中にAITCなどのAmHsTRPA活性化物質を入れるとミツバチのショ糖液に対する嗜好応答は減少し、阻害剤であるルテニウムレッド存在下ではこの嗜好応答が回復しました(図4)。すなわち、触角に存在するAmHsTRPAはAITC、シナモン、および樟脳を嫌悪刺激として感知するために機能することを示します。また、AmHsTRPAは化学物質センサーとしてのショウジョウバエTRPA1の機能を相補することも見出しました。

個体間の協調により巣箱内の温度を35°C付近に保つことはミツバチの社会性行動の1つであり、コロニーの維持に必須です。したがって、ミツバチが34°Cの活性化温度閾値を持つAmHsTRPAを進化させたことは、その社会性進化における重要な1つのステップであったと考えられます。また、AmHsTRPAはショウジョウバエで湿度上昇に応答するTRPAチャネルであるWater witchの重複により生じた遺伝子であることから、上記の温度および化学物質に対する応答性は進化過程において新たに獲得した形質であることも分かります。その結果、ミツバチを含む膜翅目昆虫では機能的に同等なTRPA1遺伝子が欠失したと考えられます。これは、重複イオンチャネル遺伝子の新機能獲得とそれに引き続いて生じた機能的に同等なイオンチャネル遺伝子の欠失を世界で最初に示した例になりました。

AmHsTRPAと昆虫のTRPA1はAITC、シナモン、および樟脳により活性化され、昆虫の忌避行動を誘起します。したがって、養蜂業において最も深刻な寄生虫であるミツバチヘギイタダニなど、様々な農業害虫のTRPAチャネルをターゲットとした新たな防虫物質のスクリーングや開発も可能です。

また、AmHsTRPAを活性化する物質が巣箱内に蓄積するとミツバチの忌避行動が誘起され巣箱を放棄する可能性があります。これは、蜂群崩壊症候群(CCD)と同様な症状となります。逆に、AmHsTRPAを阻害する物質が巣箱内に蓄積するとミツバチは巣箱内の温度を感知することができなくなり、巣箱内の温度を一定に保てず卵、幼虫、および蛹が死滅します。このように、AmHsTRPAの活性化を制御する物質はミツバチ個体だけではなく巣全体に影響を及ぼすことから、これらの物質の存在がミツバチ減少の要因の1つになっている可能性も考えられます。

遺伝子重複

特定のDNA領域またはゲノム全体が重複して遺伝子のコピー数が増加すること。生物進化の原動力の1つと考えられる。

Transient Receptor Potential (TRP)チャネル

6回の膜貫通ドメインを持つ陽イオン透過性のイオンチャネルの1つであり、動物の様々な刺激(温度、化学物質、物理的刺激など)の感知に機能する。アミノ酸配列やドメイン構造により7つのサブファミリーに分類され、TRPAはその1つ。この中で、TRPA1は大部分の昆虫や哺乳動物などで保存されている非常に起源の古い化学物質センサーとして機能する。

蜂群崩壊症候群(CCD)

巣箱内の働き蜂が急激に減少するために蜂群が維持できなくなり崩壊する現象。

Honey bee thermal/chemical sensor, AmHsTRPA, reveals neofunctionalization and loss of Transient Receptor Potential channel genes.

名古屋大学大学院生命農学研究科

准教授 門脇辰彦(かどわき たつひこ)

自然科学研究機構 生理学研究所

教授 富永真琴(とみなが まこと)

名古屋大学広報室

自然科学研究機構 生理学研究所 広報