|

プラズマとは、固体、液体、気体に次ぐ物質の第4の状態で、高いエネルギーによって原子から電子が分離することで、電子とイオンに分かれている状態です。近年、常温大気圧でプラズマを生成することが可能となり、高い化学反応場を生み出すプラズマを利用した医療や農学分野への応用研究が進められています。今回、自然科学研究機構生理学研究所/生命創成探究センター(ExCELLS)の西村明幸特任准教授と西田基宏教授(九州大学大学院薬学研究院と兼任)らの研究グループは、東北大学などとの共同で、含硫アミノ酸の1つであるシステインにプラズマ照射を行った溶液には心臓を虚血ストレスから保護する効果があることを明らかにしました。酸素濃度が低下した虚血状態の心筋細胞ではミトコンドリアのエネルギー産生能が低下します。この虚血心筋細胞にプラズマ照射システイン液を与えると、ミトコンドリアのエネルギー産生能が改善されることがわかりました。本研究は、低温大気圧プラズマ技術の生命科学や医療への応用・活用を目指す「プラズマバイオコンソーシアム」のプロジェクトとして行われ、その成果がRedox Biology誌(2025年2月号)に掲載されました。 |

心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患

*1は、動脈硬化や血栓などによって心臓の筋肉(心筋)の血管が狭くなることで、心筋に十分な血液と酸素が行きわたらなくなった状態です。生活スタイルの欧米化も伴って、日本人の死因の約5%を占めるに至っています。心臓は全身に血液を送り出すために常に収縮と弛緩を繰り返しており、心筋はそのために必要なエネルギーを常に作り続けています。虚血によってエネルギー源となる酸素を十分に確保できないと心筋細胞はエネルギー不足に陥ることで、収縮機能が低下し、最悪、壊死に至ります。

心筋細胞で利用されるエネルギーの大部分はミトコンドリア

*2の電子伝達系で産生されており、近年、このエネルギー産生に、硫黄代謝が重要な役割を担っていることが明らかになってきました。

今回、本研究グループは、近年医療応用が期待されている、生体物質へのプラズマ

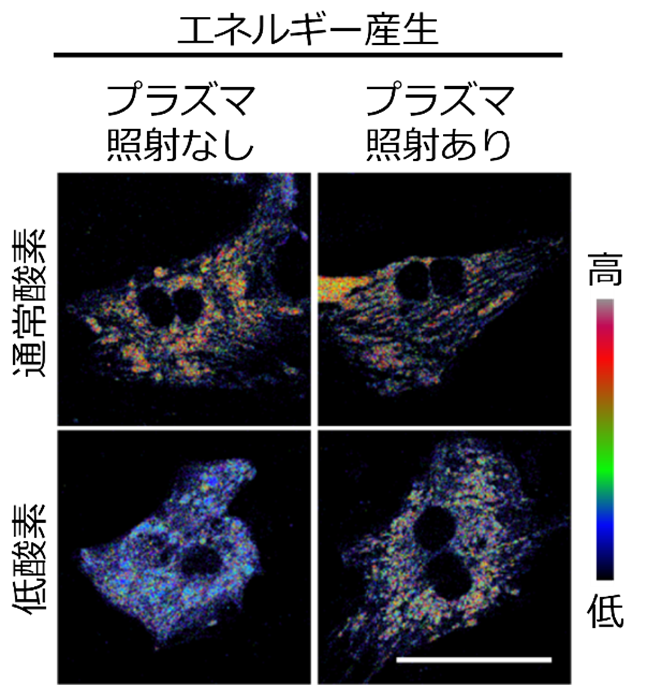

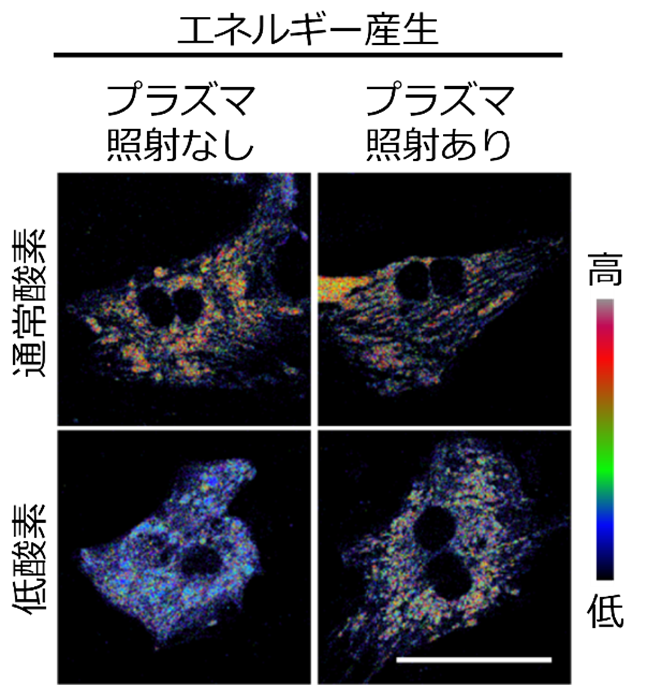

*3照射に着目しました。硫黄を含むアミノ酸の1つであるシステインにプラズマ照射を行い、プラズマ照射システイン液が心筋細胞のエネルギー代謝に及ぼす影響について検証を行いました。通常、心筋細胞を低酸素条件下で培養すると、酸素が十分に電子を受け取ることができないために、エネルギー産生は抑制されます。しかし、本研究において

プラズマ照射を行ったシステイン液を心筋細胞に与えたところ、低酸素条件下であってもエネルギー産生能が回復することが明らかとなりました(図1)。

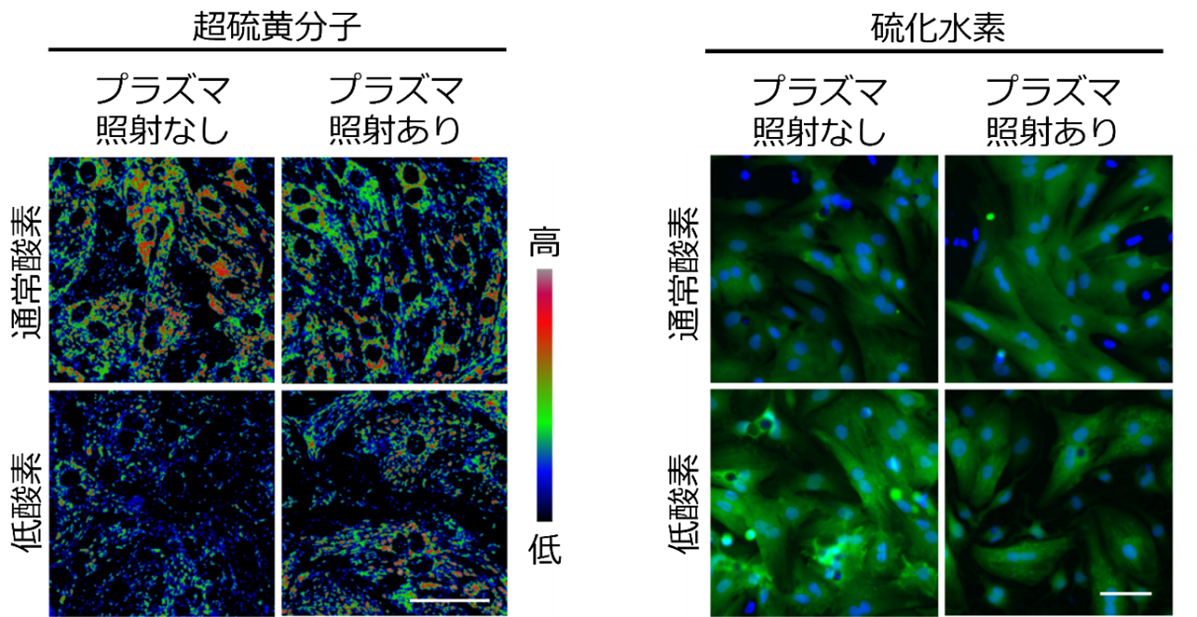

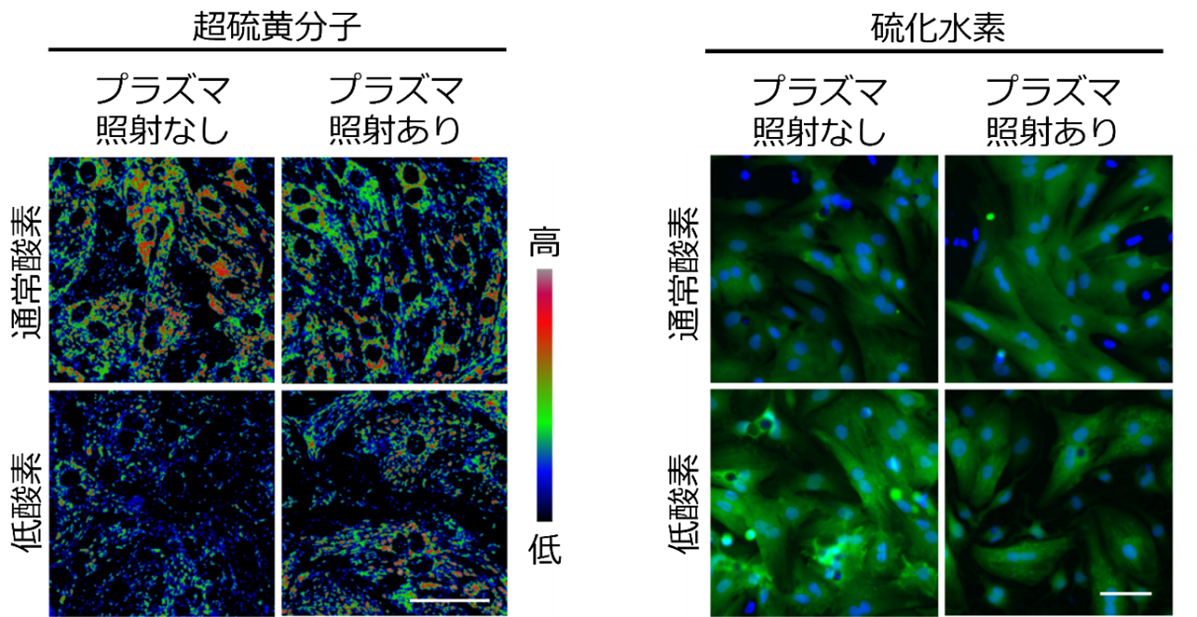

次に、研究グループは、エネルギー産生能回復のメカニズムを明らかにするため、近年エネルギー産生において重要性が認められている硫黄代謝に着目しました。心筋細胞を低酸素条件下で培養し、硫黄代謝の変化を調べたところ、硫黄代謝のバランスが崩れ(超硫黄分子

*4から硫化水素

*5への代謝が亢進する)、硫化水素の蓄積が増加することで、ミトコンドリアでのエネルギー産生が抑制されることがあきらかになりました。

一方、プラズマ照射を行ったシステイン液を与えた心筋細胞では、硫化水素が蓄積しておらず(図2)、硫黄代謝が正常化していることも見出しました。

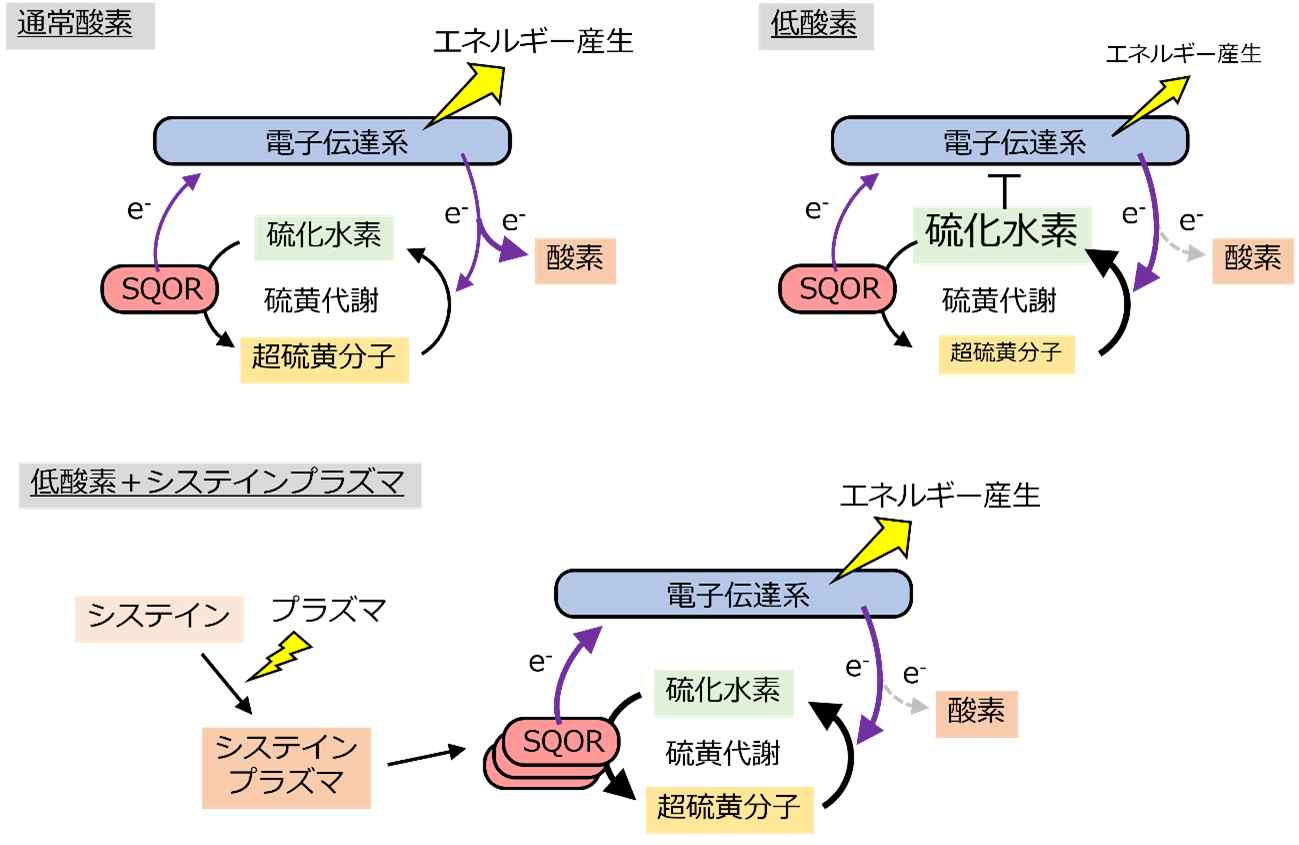

これらの結果から、低酸素状態の心筋細胞では、硫黄代謝のバランスが崩れることでミトコンドリアでのエネルギー産生が阻害されること、またプラズマ照射システイン液を心筋細胞に与えることで、硫黄代謝が正常化し、エネルギー産生能が回復することが明らかになりました(図3)。

今回の結果を受けて、西村明幸特任准教授は「近年、常温大気圧でプラズマを生成することが可能となり、愛知県内においても、自動車ホイールのプラズマコーティング技術やプラズマ照射による植物成長促進など、社会実装が進んでいます。一方で、医療応用はそこまで進んでおらず、本研究成果が、虚血性心疾患に対するプラズマ生命科学を利用した新しい治療法開発につながることを期待しています。」と語っています。

今回の発見

-

プラズマ照射システイン液を心筋細胞に与えると虚血ストレスに対して強くなることを見出しました。

-

低酸素状態の心筋細胞では、硫黄代謝のバランスが崩れる(超硫黄分子から硫化水素への代謝が亢進する)ことでミトコンドリアでのエネルギー産生が阻害されることを見出しました。

-

プラズマ照射システイン液を低酸素状態の心筋細胞に加えることで硫黄代謝のバランスが正常化し、エネルギー産生能が回復することを見出しました。

<用語解説>

*1 虚血性心疾患:心臓の筋肉に血液を送る血管が細くなったり詰まったりすることで起こる病気で、代表例は狭心症や心筋梗塞。

*2 ミトコンドリア:細胞内においてエネルギー産生を担っているオルガネラ。電子伝達系でエネルギーを生み出している。

*3プラズマ:固体、液体、気体に次ぐ第4の物質状態であり、電子とイオンが自由に運動できるようになった状態。テレビや蛍光灯、半導体など産業界では様々な活用が進んでいる。

*4 超硫黄分子:硫黄原子が複数個連なった(カテネーション)構造を持つ硫黄代謝物の相称。電子を受け取りやすい性質(親電子性)と電子を受け渡しやすい性質(求核性)を兼ね備え、様々な生物活性を示す。

*5 硫化水素:化学式はH

2S。独特な腐卵臭を持った有毒ガス。高濃度でミトコンドリア電子伝達系を阻害する。

<研究プロジェクトについて>

本研究は、以下の助成を受けて実施されました。

プラズマバイオコンソーシアム

科学研究費補助金(24K02869, 22H02772, 22K19395, 18H05277, 22K19397, 24H00063)

学術変革領域A「硫黄生物学」(21H05269, 21H05263, 21H05259, 21H05258)

国際先導研究(23K20040)

CREST「多細胞」(JPMJCR2024)

AMED BINDS(JP24ama121031)

自然科学研究機構生理学研究所共同利用研究

ExCELLSプロジェクト研究「オルガネラの時空間アトラス編纂」

住友財団、内藤記念科学振興財団、喫煙財団

図1 システインプラズマ照射はミトコンドリアでのエネルギー産生を回復させる

心筋細胞のミトコンドリアでのエネルギー産生を可視化した図。低酸素条件では、エネルギー産生が低下している。プラズマ照射システイン液を心筋細胞に与えると、エネルギー産生能が回復することがわかりました。

図2 システインプラズマ照射が硫黄代謝に与える効果

心筋細胞内での超硫黄分子(左図)と硫化水素(右図)の様子。低酸素条件では、超硫黄分子は減少し、硫化水素が増加している。プラズマ照射システイン液を心筋細胞に与えると、硫黄代謝が改善している(超硫黄分子が増加し、硫化水素が減少する)ことがわかりました。

図3 システインプラズマ照射がミトコンドリア電子伝達系でのエネルギー産生に与える効果

通常酸素時には、酸素が電子伝達系から電子(e

-)を受け取る過程でエネルギーが産生されます。また、硫黄代謝も電子伝達系に共役しており、超硫黄分子も電子を受け取ることで硫化水素へと代謝されます。生成された硫化水素はSQOR(Sulfide-Quinone oxidoreductase)と呼ばれる酵素によって超硫黄分子に再変換され、その際に電子伝達系へと電子が戻されます。通常、低酸素時には、超硫黄分子から硫化水素への代謝が促進されることで硫化水素が蓄積し、電子伝達系が阻害されます。一方で、プラズマ照射システイン液を心筋細胞に与えるとSQORの発現が増加することで、硫化水素から超硫黄分子への再変換が促進し、硫黄代謝が正常化することで電子伝達系を介したエネルギー産生能が回復することが、本研究により明らかになりました。

この研究の社会的意義

本研究成果は、虚血性心疾患に対するプラズマ生命科学を利用した新しい治療法開発につながるものと期待されます。

論文情報

Non-thermal atmospheric pressure plasma-irradiated cysteine protects cardiac ischemia/reperfusion injury by preserving supersulfides

Akiyuki Nishimura, Tomohiro Tanaka, Kakeru Shimoda, Tomoaki Ida, Shota Sasaki, Keitaro Umezawa, Hiromi Imamura, Yasuteru Urano, Fumito Ichinose, Toshiro Kaneko, Takaaki Akaike and Motohiro Nishida

Redox Biology

DOI: https://doi.org/10.1016/j.redox.2024.103445

お問い合わせ先

<研究について>

自然科学研究機構 生理学研究所/生命創成探究センター・九州大学 大学院薬学研究院

教授 西田 基宏 (ニシダ モトヒロ)

自然科学研究機構 生理学研究所/生命創成探究センター

特任准教授 西村 明幸 (ニシムラ アキユキ)

<広報に関すること>

自然科学研究機構 生理学研究所 研究力強化戦略室

リリース元

自然科学研究機構 生理学研究所

自然科学研究機構 生命創成探究センター

九州大学

560