D-PSCAN法により脳幹広域を可視化。

迷走神経刺激に対して孤束核が特異的に活性化する様子を捉えた。

背景

長年「こころの制御」における脳の役割が着目され、様々な研究分野でその働きが明らかになってきました。さらに近年の研究により、脳は迷走神経を介して多臓器とつながり、それが情動(喜怒哀楽の感情)や関連する情動記憶に影響することが分かってきました。臨床の現場においても、迷走神経の電気的刺激による「迷走神経刺激療法」は、難治性の「てんかん」に対する治療として利用され、さらに難治性うつの治療など幅広い効果が期待される療法の1つです。

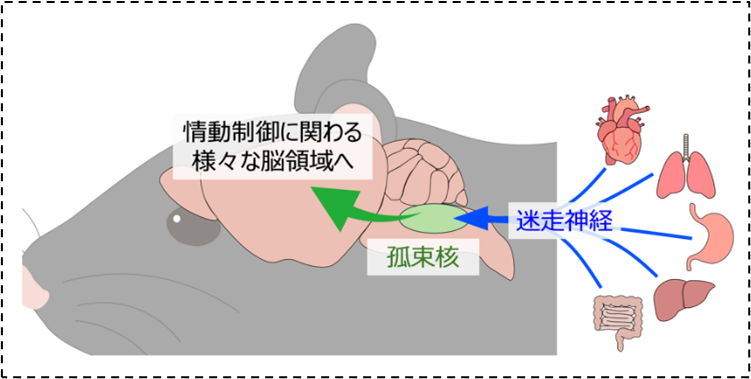

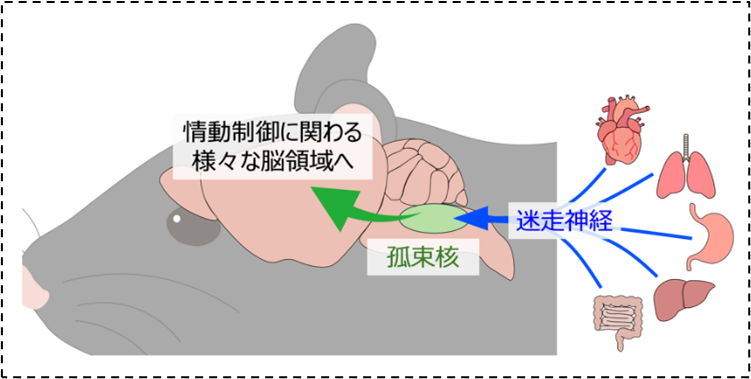

迷走神経が情報を伝える重要な部位の一つが、脳幹の「孤束核」です。孤束核には多くの臓器の情報が一旦集約され、そして脳内の心の制御に関わる様々な部位に情報を送達すると考えられています(図1)。

図1. 脳幹の孤束核は多臓器情報を受けとり脳内の情動制御系に伝える

一方、孤束核は非常に多くの臓器から信号を受けとるため、集まる各情報は別々に他の脳部位へ中継されるのか、あるいは孤束核内部で各臓器情報のやりとりが起こるのか、など、詳細なメカニズムは未だ多くが不明です。研究が進みづらい理由の1つとして、孤束核が小脳とよばれる脳部位の奥(深部)にあることが挙げられ、生きた状態での詳細な観察は非常に困難でした。過去には、小脳を取り除いた状態での孤束核の観察法も提案されましたが、小脳は運動制御に重要であり、更に最近ではこころ(情動)の制御にも重要であることが示されており、小脳機能を維持したままで孤束核を観察する手法が求められていました。

本研究結果

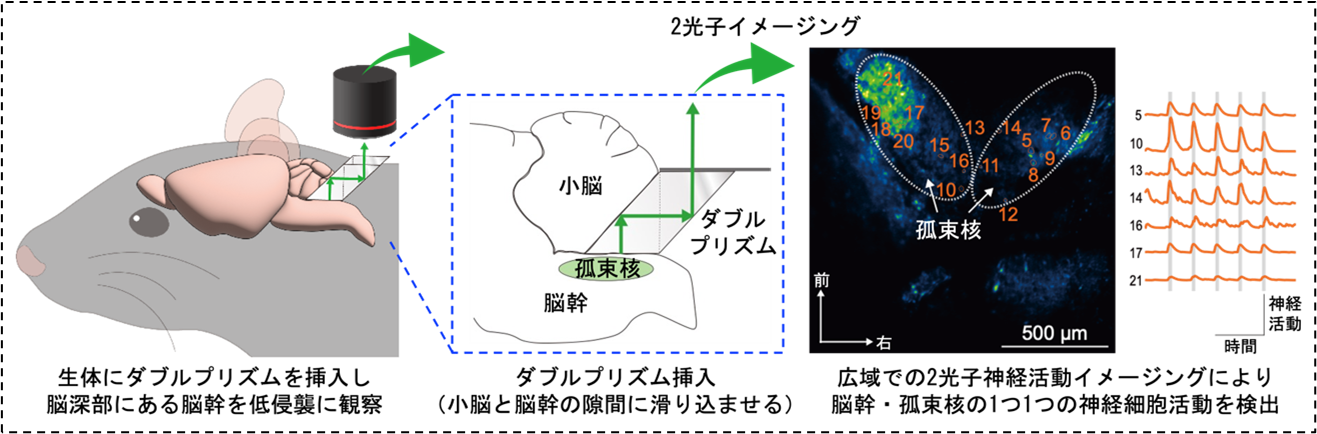

そこで揚妻らは、小脳機能を保持したまま孤束核の神経活動を記録するため、これまで研究グループで培ってきた脳深部イメージングの技術と経験を元に、新たに「D-PSCAN法」を開発しました。

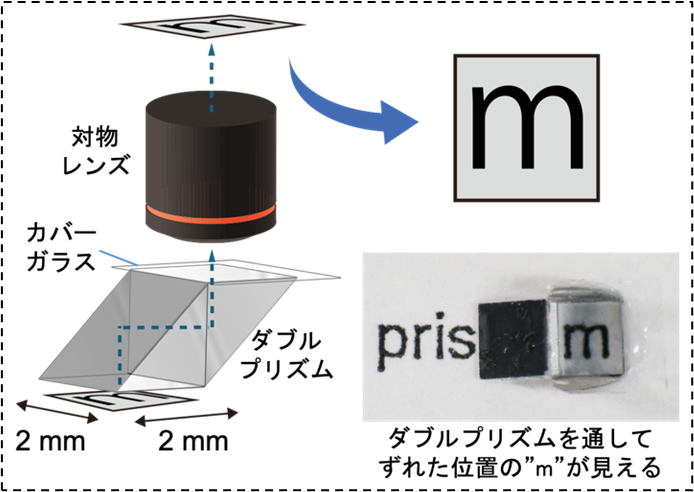

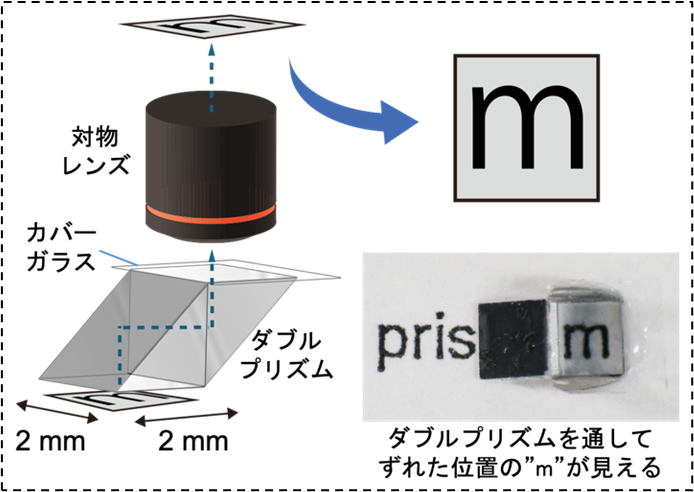

図2.直角マイクロプリズムを2つ組み合わせた「ダブルプリズム」

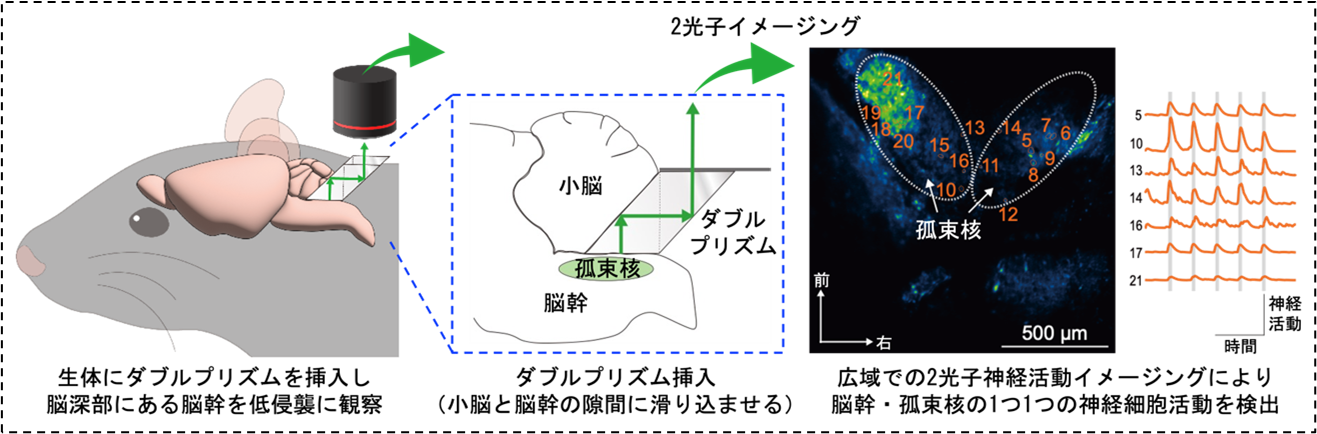

D-PSCAN法では、2mmサイズのガラスの直角マイクロプリズムを2つ組み合わせた「ダブルプリズム(図2)」を用います。この微小なダブルプリズムを生体マウスの小脳と脳幹の隙間に埋め込むことで、小脳を神経切断せずに、その奥にある孤束核を広い視野で高解像度に可視化できます。この手法を元に、生きたマウス脳において、小脳の機能を保持したまま、孤束核の神経活動を記録することに成功しました(図3)。

迷走神経を電気刺激し、その刺激に対する孤束核神経細胞の反応を詳細に観察した結果、迷走神経から孤束核への信号伝達にはある一定以上の刺激が必要であること(閾値の存在)、ある一定以上の強度での繰り返し刺激では反応がどんどん大きくなること(感度増大)、更に強度の刺激では逆にどんどん反応が下がること(抑制効果)、など神経細胞ごとの複雑な反応を見出しました。

図3.ダブルプリズムを用いたイメージング法「D-PSCAN法」により、脳深部にある孤束核を低侵襲・高解像度で観察することが可能に

臨床医療現場での迷走神経刺激療法でも刺激強度の調整・最適化が重要視されることから、今回のモデル動物における観察法をもとに研究を進めることで、迷走神経刺激療法の更なる改良につながる可能性も示唆されました。

また電気的刺激よりも自然に近い状態での孤束核の機能を調べるため、食後に分泌される腸管ホルモンを投与した際の、孤束核の反応をD-PSCAN法により確認しました。その結果、腸管ホルモンの投与によって引き起こされる、孤束核の神経細胞の活動をD-PSCAN法により検出することに成功しました。

今後の展望

孤束核は心臓や肺、肝臓、そして胃や小腸など様々な臓器の情報を受けとります。その役割は、こころの制御以外にも、節食、代謝、腸内細菌叢などに関する様々な研究分野で注目されております。今回開発した生体内での孤束核イメージング技術「D-PSCAN法」は、今後そうした幅広い分野での研究応用が期待されます。

本研究は日本学術振興会・科学研究費助成事業、生理学研究所・共同利用研究事業、日本医療研究開発機構・科学研究費補助金、国立精神・神経医療研究センター・精神神経疾患研究開発費、武田科学振興財団生命科学研究助成、光科学技術研究振興財団研究助成の補助を受けて行われました。

今回の発見

-

脳と身体の中継核である孤束核の生体イメージング法「D-PSCAN」を開発

-

従来法と比べ低侵襲かつ広視野な細胞レベルの計測を脳深部・孤束核で実現

-

迷走神経刺激療法に使われる迷走神経の電気的刺激に対する複雑な生体内の孤束核応答を神経細胞レベルの解像度で検出することに成功

-

孤束核による心の制御や摂食・代謝の調節の仕組みの解明に利用することで、基礎医学から臨床応用に至る幅広い分野での貢献に期待

この研究の社会的意義

脳と身体のつながりが心の制御に関わり、その機能を高めることで精神神経疾患の治療にもつながると期待されています。今回開発された技術は、こうした脳・身体・心の関係を明らかにする手がかりとなり、更には迷走神経刺激療法などを始めとした治療法の開発・改良に向けた新たな研究技術として、基礎医学から臨床応用まで幅広い分野での活用が期待されます。

論文タイトル・著者情報

Minimally invasive, wide-field two-photon imaging of the brainstem at cellular resolution

Masakazu Agetsuma*, Azumi Hatakeyama, Daisuke Yamada*, Hiroshi Kuniishi, Chihiro Ito, Eri Takeuchi, Shinji Tsuji, Motosuke Tsutsumi, Takako Ichiki, Kohei Otomo, Toshinori Yoshioka, Tomoko Kobayashi, Atsushi Noritake, Yoshitsugu Aoki, Tomomi Nemoto, Hiroshi Yukawa, Akiyoshi Saitoh, Junichi Nabekura, Masayuki Sekiguchi. (*責任著者)

Cell Reports Methods. 日本時間2025年 4月5日午前0時解禁

お問い合わせ先

<研究について>

自然科学研究機構 生理学研究所 バイオフォトニクス研究部門

准教授 揚妻正和 (アゲツマ マサカズ)

<広報に関すること>

自然科学研究機構 生理学研究所 研究力強化戦略室