概要

豊橋技術科学大学の中鉢淳 准教授、韓国・釜山大学の宋致宖 助教授、生理学研究所の村田和義 特任教授、神戸大学の洲﨑敏伸 学術研究員らによる国際研究チームは、世界的なカンキツ害虫であるミカンキジラミに共生する細菌「プロフテラ」から、生物界に前例のない新たな管状構造を発見しました。この成果は、チームが多様な顕微鏡技術を駆使して明らかにしたもので、害虫防除の新たな戦略に加え、生命進化の研究にも大きな展開をもたらす可能性があります。

詳細

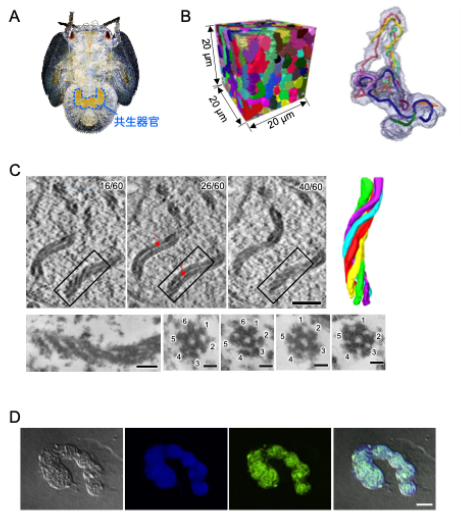

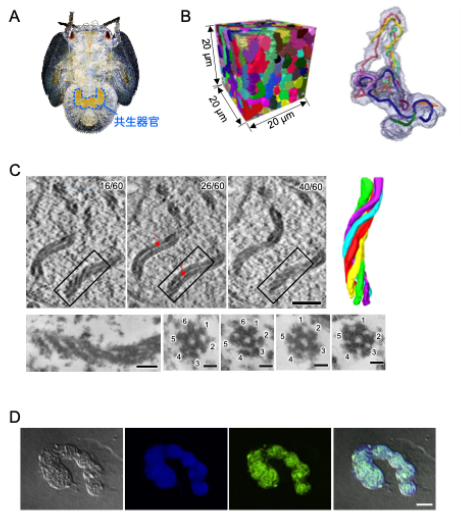

ミカンキジラミ(

Diaphorina citri)

*1(図A)は、世界のカンキツ産業に深刻な被害をもたらし、カンキツ類の国際価格高騰の一因にもなっている重要な農業害虫です。この虫は腹部に特別な器官を持ち、その中に「プロフテラ(

Candidatus Profftella armatura)」

*2という細菌を共生させています。プロフテラは、親から子へと受け継がれる細菌で、毒性物質を使ってミカンキジラミを天敵から守る「防衛共生体」であり、ミカンキジラミを選択的に防除するための標的として注目されています。また、先ごろの電子顕微鏡観察により、プロフテラには既知の細菌では見られない特異な構造が存在する可能性が示されました

*3。ゲノム情報などから、それがウイルスなどの外来生物である可能性は否定されましたが、その全体像や三次元的な配置、構成成分については明らかになっていませんでした。

そこで本研究では、連続ブロック表面走査型電子顕微鏡(SBF-SEM)法

*4や超高圧電子顕微鏡(HVEM)トモグラフィー法

*5など、最先端の三次元電子顕微鏡技術を駆使して、プロフテラの内部構造を詳細に解析しました。その結果、プロフテラの細胞は太さ約2 μmで、長さは最大136 μm以上と極めて細長く、最大45 μmにも及ぶ長大なチューブ状構造を多数(1細胞あたり1〜43本)持つことが明らかになりました(図B)。これらのチューブは直径約230 nmで、5~6本の繊維が右巻きにねじれたらせん状構造からなり、プロフテラ細胞の体積に対して一定の割合を占めることも判明しました(図C)。さらに、化学固定や包埋などの処理を施さなくても、高真空下の電子顕微鏡観察において形状が保持されるほど、安定で強固な構造であることが分かりました。蛍光

in situハイブリダイゼーション(FISH)

*6、DNA染色、ヌクレアーゼ

*7処理、電子顕微鏡観察を組み合わせた解析により、これらのチューブはDNAを含む「核様体」

*8ではなく、プロフテラ自身のリボソーム

*9を多数含む構造であることも示されました(図D)。以上から、今回発見されたチューブ状構造は、プロフテラの細胞小器官(オルガネラ)

*10と定義でき、リボソームを用いたタンパク質合成に関与するだけでなく、長大なプロフテラ細胞に機械的な支持を与え、物質輸送の足場としても機能する可能性があります。一般に細菌はオルガネラを持たないため、本成果は、細菌におけるオルガネラ発見として極めて稀有な例です。この発見は、生物の進化過程における細胞構造の発達を理解する新たな手がかりとなるとともに、宿主であるミカンキジラミの選択的防除法開発の基盤としても期待されます。

展望

今後は、チューブの主要構成成分、構築機構、機能の解明を進めます。

論文情報

本研究成果は、2025年9月18日付で科学雑誌「Npj Imaging」にオンライン掲載されました。

Chihong Song, Junnosuke Maruyama, Kazuyoshi Murata, Toshinobu Suzaki, and Atsushi Nakabachi (2025). Enigmatic tubular ultrastructure in the bacterial defensive symbiont of the Asian citrus psyllid Diaphorina citri.

Npj Imaging, September 18, 2025. doi: https://doi.org/10.1038/s44303-025-00107-w

図A: ミカンキジラミ幼虫。体内が透けて見える処理をしてあり、破線部分が共生器官。

図B: SBF-SEMで得られたプロフテラ細胞と内部のチューブ構造の三次元像。

(左) 共生器官内で密に詰め込まれたプロフテラ。異なる色は異なる細胞を示す。

(右) 左図のブロック中に含まれる一つのプロフテラ細胞に注目したもので、内部の異なる色は異なるチューブを示す。

図C: チューブの微細構造を示すHVEMトモグラフィー像等。5~6本の繊維が右巻きにねじれたらせん状構造を取ることがわかる。

図D: 左から、プロフテラの微分干渉像、DNA染色像、FISH像、重ね合わせ像。FISH像はプロフテラのリボソームを検出しており、微分干渉像で見えるチューブと分布が一致することがわかる。

補足説明

*1 ミカンキジラミ

カンキツグリーニング病を媒介する昆虫。同病に感染した柑橘類は果実が正常に成熟しなくなり、商品価値を失います。現在のところ有効な治療法はなく、発生地域に深刻な被害をもたらします。ミカンキジラミは、日本の南西諸島を含むアジアの熱帯・亜熱帯地域に広く分布しており、近年では南北アメリカ大陸などにも拡大し、世界的な問題となっています。

*2 プロフテラ

Pseudomonadota門Betaproteobacteria綱に属する細菌で、ミカンキジラミの共生器官の内層に共生しています。約46万塩基対という極めて小さいゲノムを持ち、その約15%は、毒性化合物「ディアフォリン」の合成に関わる遺伝子群によって占められています。

*3 文献

Atsushi Nakabachi, Toshinobu Suzaki (2024). Ultrastructure of the bacteriome and bacterial symbionts in the Asian citrus psyllid, Diaphorina citri. Microbiology Spectrum, 12(1):e0224923. doi: 10.1128/spectrum.02249-23.

*4 連続ブロック表面走査型電子顕微鏡(SBF-SEM: Serial block-face scanning electron microscopy)法

試料ブロックの表面をダイヤモンドナイフで薄く削り、その切削面を走査型電子顕微鏡で撮影するという工程を繰り返し行い、得られた多数の連続する断面画像を重ね合わせることで、試料内部の三次元構造を再構築する手法。

*5 超高圧電子顕微鏡(HVEM: High voltage electron microscopy)トモグラフィー法

1000 kV以上の高加速電圧による電子線を用いて、高い透過性と分解能を確保しながら試料をさまざまな角度から撮影し、得られた多数の二次元画像をもとに、三次元構造を再構築する手法。

*6 蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH: Fluorescence in situ hybridization)

蛍光物質などで標識した一本鎖核酸を「プローブ」として使い、標的となる配列に結合させて検出する手法。今回の研究では、プロフテラのリボソームRNAに特異的に結合するプローブを用いて、プロフテラのリボソームを検出しています。

*7 ヌクレアーゼ

DNAやRNAなどの核酸を分解する酵素。

*8 核様体

細菌などの「原核生物」において、細胞内にむき出しの状態で存在するゲノムDNAの領域。動物や植物などの「真核生物」に見られる、核膜に包まれた「核」とは異なり、明確な区画構造を持たないのが特徴です。

*9 リボソーム

すべての生物に存在するタンパク質合成装置で、遺伝情報をもとにアミノ酸をつなげてタンパク質を作り出します。

*10 細胞小器官(オルガネラ)

特定の機能を持つ、顕微鏡で観察可能な細胞内の構造体の総称。真核生物では良く発達しており、核、小胞体、ミトコンドリアなど多様な種類が見られます。一方、細菌などの原核生物では、このような構造はほとんど存在しないことが知られています。

研究支援制度等

本研究は、中鉢 淳 准教授に対する日本学術振興会科研費(課題番号21687020、26292174、20H02998および25K02023)、生理学研究所超高圧電子顕微鏡共同利用研究(課題番号2015-502, 2016-502)、宋致宖に対する韓国研究財団(課題番号RS-2024-00440289)の支援を受けて実施されました。

問い合わせ先

(研究に関すること)

豊橋技術科学大学

先端農業・バイオリサーチセンター

准教授 中鉢 淳

(報道に関すること)

豊橋技術科学大学 総務課 広報・地域連携室 広報係

釜山大学 広報室

自然科学研究機構 生理学研究所 研究力強化戦略室

神戸大学 総務部広報課

リリース元

豊橋技術科学大学 総務課 広報・地域連携室 広報係

釜山大学

生理学研究所 研究力強化戦略室

神戸大学

5116