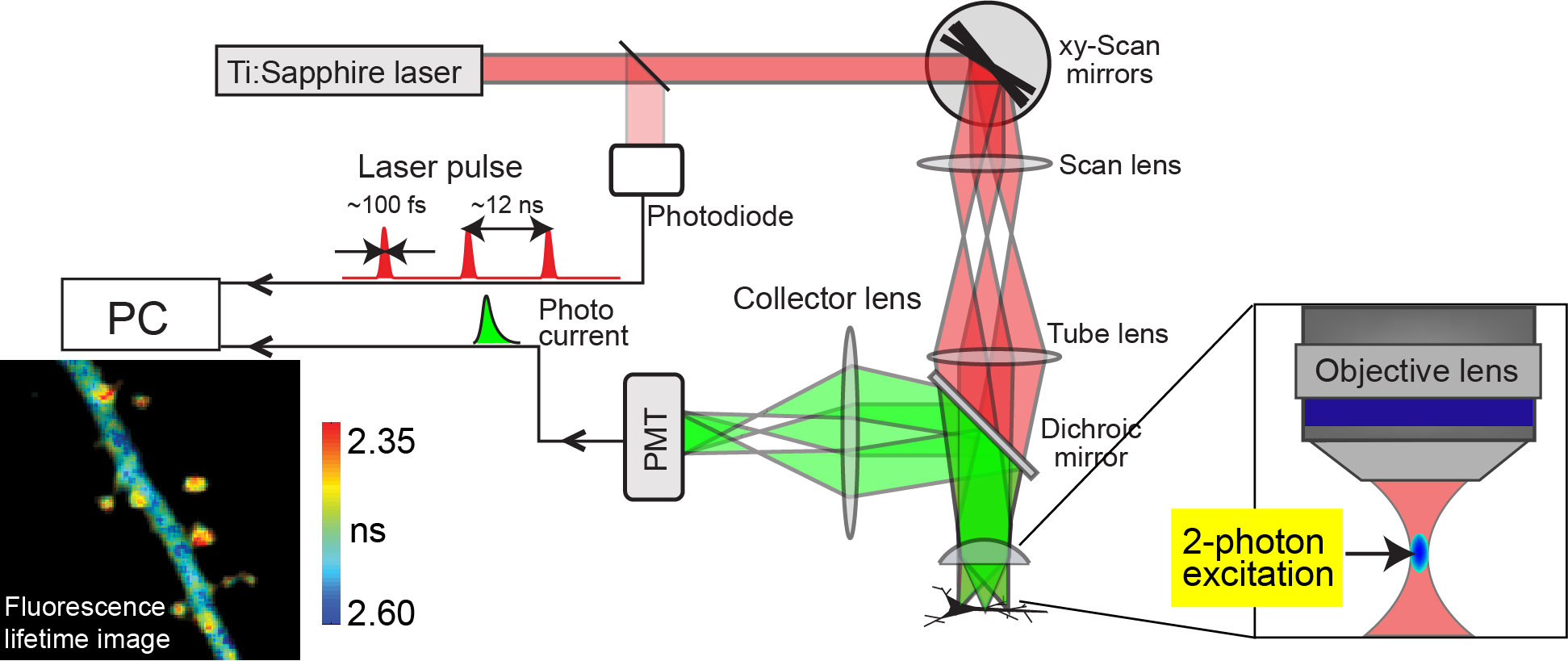

本研究室では世界トップクラスの性能をもつ2光子蛍光寿命イメージング顕微鏡を所持しており、このシステムを用いた脳研究に興味のある学生を広く受け入れると同時に、共同利用研究の受け入れも積極的に行っている。特に、蛍光寿命イメージング顕微鏡による生細胞での様々なシグナル分子の結合や活性の可視化・計測による研究において実績がある。神経シナプスで起こるシグナル伝達のイメージングや光操作によって,動物が記憶を保持する仕組みなど、生命活動に欠くことのできない生理機能のシステムを明らかにしつつある(図1)。

最先端の光学技術に加え,新規蛍光タンパク質や光制御可能なタンパク質分子の開発も行っており、そのための設備やノウハウも蓄積している。これまでに、光機能性分子や電気生理などの技術を縦横に活用し,生きた個体でのin vivoイメージングや神経細胞の樹状突起スパイン内で起こるシグナル伝達を可視化することに成功している。このように、幅広い技術に精通しており、大学院生のトレーニングの場としても極めて優れている。本室の使命は,光の持つ高い時空間分解能と低侵襲性を用いて生きた個体,生体組織での,「光による観察」と「光による操作」を同時に実現した新しい機能イメージングを創出し,大学院生教育や共同研究を強力に推進することによって、生体や組織の機能が生体分子や細胞群のどのような時間的空間的な相互作用によって実現されていのかを理解することである。

図1.

2光子励起とは,1個の蛍光分子が同時に,2個の光子を吸収し励起状態へ遷移する現象である。2光子励起には通常の励起波長の2倍の波長をもつフェムト秒の近赤外パルスレーザーを使う。長波長のレーザーを用いるため組織内での励起光の散乱が少なく、また、光子密度が非常に高い焦点面(1 um程度)でしか起こらないため、焦点面以外からの蛍光はほどんどなくなるので解像度が上がる。すなわち、厚みのある組織内における分子・細胞機構を、細胞や組織が生きた状態で調べるのに最善の方法である。

最近では、2光子励起法と蛍光寿命イメージング法を組み合わせることで、蛋白質分子の相互作用や構造変化を組織深部で観察することも可能である。蛍光寿命を求めるには、標本が励起レーザーパルスを受けてから、蛍光光子シグナル検出までの時間を測ることで蛍光寿命を測定する。この測定を繰り返し行い、各ピクセルで蛍光寿命をヒストグラムにして蛍光寿命画像を構築する。