|

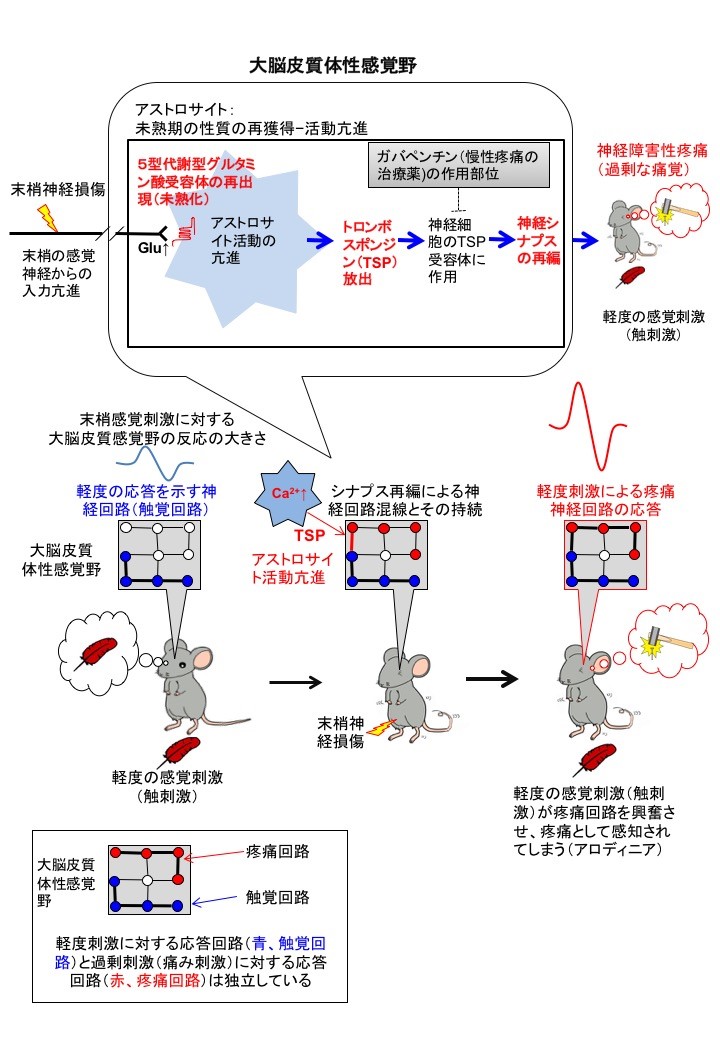

事故などで外傷を負った後、怪我をした部位が治癒しても長期間にわたり痛みが持続するような場合があります。このような症状を難治性慢性疼痛と言いますが、なぜ傷ついた末梢組織が治癒した後も痛覚過敏が続くのか、この症状を引き起こす脳内メカニズムについては、これまで殆ど明らかにされていませんでした。今回、自然科学研究機構 生理学研究所の鍋倉淳一教授、山梨大学の小泉修一教授、福井大学の深澤有吾教授、理化学研究所の御子柴克彦チームリーダーと韓国慶熙大学校の金善光博士らの共同研究グループは、大脳皮質にある皮膚の感覚情報処理を行う脳部位において、脳内の神経膠細胞(グリア細胞)用語説明1の一種であるアストロサイト用語説明2が、末梢神経損傷の刺激を受けて未熟期の性質を再獲得することを、生きたマウスの脳内の神経回路を長期間観察する特殊な顕微鏡技術を用いて明らかにしました。未熟期のアストロサイトは神経細胞同士のつながりを変化させる因子(トロンボスポンジン)用語説明3を放出することで知られています。神経損傷の刺激によって成熟していたアストロサイトが再度未熟期の性質を取り戻した結果、この因子が小胞体のイノシトール三リン酸(IP3)受容体用語解説4からのカルシウムイオンにより放出され、大脳皮質の神経回路の再編成が起こり、末梢感覚に対して過剰応答する痛覚回路が作られます。この再編成された痛覚回路が長期的に維持されることが長期間持続する疼痛の原因であることを、明らかにしました。 本研究結果は、Journal of Clinical Investigation誌に掲載されます(2016年4月12日朝5時オンライン版掲載予定,解禁は日本時間4月13日午前6時)。 |

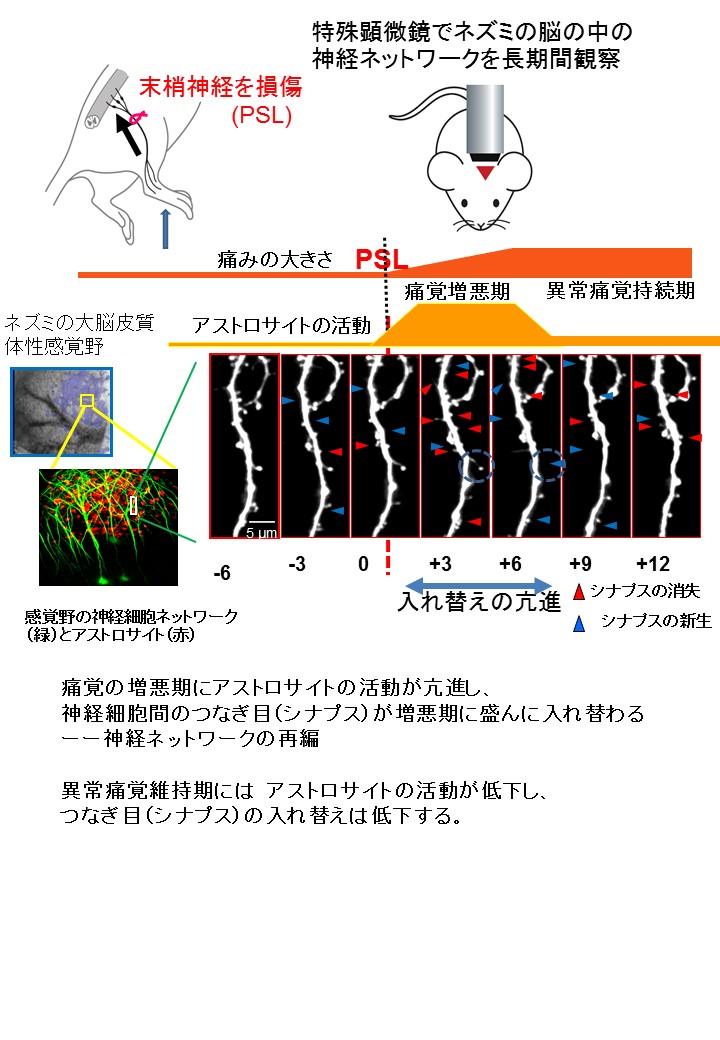

研究グループは、四肢などの末梢神経損傷後に、軽く触っただけで激しい疼痛が長期間持続する慢性疼痛の病態(アロディニア用語説明5)が出現することに注目し、この現象の神経回路メカニズムを明らかにするため、マウスの脳を生きたまま観察することができる特殊な顕微鏡を用いて、末梢神経を損傷したマウスの脳内を長期間にわたり繰り返し観察しました。その結果、痛みや触った感覚を感知する大脳皮質で、アストロサイト(グリア細胞)が未熟化してトロンボスポンジンという物質が放出され、神経回路の再編成が起こるため、触っただけで過剰な反応を示すようになることを明らかにしました。

これまでの研究では、主に脊髄などの痛覚を伝える経路の変化について明らかにされてきました。今回の研究ではこれまでの研究に加え、大脳皮質にある皮膚の感覚情報を処理する脳部位でも、感覚情報を処理する神経回路自体に再編成が起こり、末梢感覚刺激に対して過剰な反応をする仕組みが作られることが分かりました。さらにその原因は、神経細胞の周りに存在するアストロサイト(グリア細胞)によって作られることが明らかとなりました。アストロサイトは、末梢神経損傷の刺激を受けると、小胞体のイノシトール三リン酸(IP3)受容体からカルシウムイオンを放出させ、神経回路の変化を引き起こす因子であるトロンボスポンジンを産生・放出します。アストロサイトはこれにより「未熟期」の性質を再獲得し、神経細胞同士のつながりを活発に変化させるのです。このアストロサイトの未熟化が末梢神経損傷直後の短期間にのみに現れるのにも関わらず、難治性慢性疼痛が長期間にわたり持続するのは、未熟化したアストロサイトによって一旦再編成させられた異常な痛覚回路が、その後長期間維持されることが原因であることが分かりました。今回の発見は、難治性痛覚異常に対して大脳皮質アストロサイトをターゲットとした予防や治療法など、新しい治療法や薬の開発につながると期待されます。

本研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構 革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)の研究開発領域「脳神経回路の形成・動作原理の解明と制御技術の創出」(研究開発総括:小澤 瀞司教授)における研究開発課題「生体内シナプス長期再編におけるグリア−シナプス機能連関」(研究代表者:鍋倉 淳一教授)の一環で行われたと共に、日本学術振興会の科学研究費補助金基盤研究A(代表研究者:鍋倉淳一教授)および基盤研究S(代表研究者:御子柴克彦チームリーダー)、文部科学省の科学研究費補助金・新学術領域研究「グリアアセンブリによる脳機能発現の制御と病態」(領域代表:池中一裕教授、研究代表者 小泉修一教授)による支援を受けて行われました。

<用語説明>

本研究成果は、アストロサイトの活動を制御することをターゲットにした治療法の開発に結びつくことが期待されます。

Cortical astrocytes rewire somatosensory cortical circuits for peripheral neuropathic pain.

Sun Kwang Kim, Hideaki Hayashi, Tatsuya Ishikawa, Keisuke Shibata, Eiji Shigetomi, Youichi Shinozaki, Hiroyuki Inada, Seung Eon Roh, Sang Jeong Kim, Gihyun Lee, Hyunsu Bae, Andrew J. Moorhouse, Katsuhiko Mikoshiba, Yugo Fukazawa, Schuichi Koizumi & Junichi Nabekura

Journal of Clinical Investigation 2016年4月12日オンライン版掲載予定

<研究について>

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所

生体恒常性発達研究部門 教授 鍋倉 淳一(ナベクラ ジュンイチ)

国立大学法人 山梨大学 医学部

薬理学講座 教授 小泉 修一(コイズミ シュウイチ)

国立大学法人 福井大学 医学部

形態機能医科学講座 脳形態機能学研究室 教授 深澤 有吾(フカザワ ユウゴ)

国立研究開発法人 理化学研究所 脳科学総合研究センター

発達神経生物研究チーム チームリーダー 御子柴 克彦(ミコシバ カツヒコ)

<事業に関すること>

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)

戦略推進部 研究企画課

<広報に関すること>

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所

研究力強化戦略室

国立大学法人 山梨大学

総務部 総務課 広報グループ

国立大学法人 福井大学

総合戦略部門 広報室

国立研究開発法人 理化学研究所

広報室

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所

国立大学法人 山梨大学

国立大学法人 福井大学

国立研究開発法人 理化学研究所

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構