生命体は、タンパク質をはじめとする生体分子により形作られ、またこれらが引き起こす化学反応により維持されています。私たちの研究部門では、「生きているとは何か?」を分子のレベルで探究するため、これら生体分子の構造を、クライオ電子顕微鏡と言う手法を用いて研究しています。

クライオ電子顕微鏡は、生物試料を急速凍結し、これを低温に保ったまま電子顕微鏡で観察する方法です。このことで、生きた状態に近い生体分子の構造を分子のレベルで解析することが可能になります。

私たち部門の主な研究設備としては、冷陰極電解放射型電子銃とポストカラムエネルギーフィルターを備えた300kVのクライオ電子顕微鏡(TITAN Krios G4, TFS)(図1左)とグリッドスクリーニング用のインカラムエネルギーフィルターを備えた200kVの透過型クライオ電子顕微鏡(JEM2200FS, JEOL)(図1中)、およびトモグラフィー試料作製装置(Aquilos2, TFS)(図1右)があります。

これらクライオ電子顕微鏡により得られた高分解能画像をハイエンドのコンピュータで単粒子解析やトモグラフィー解析することにより、生体分子の立体構造を再構築します。

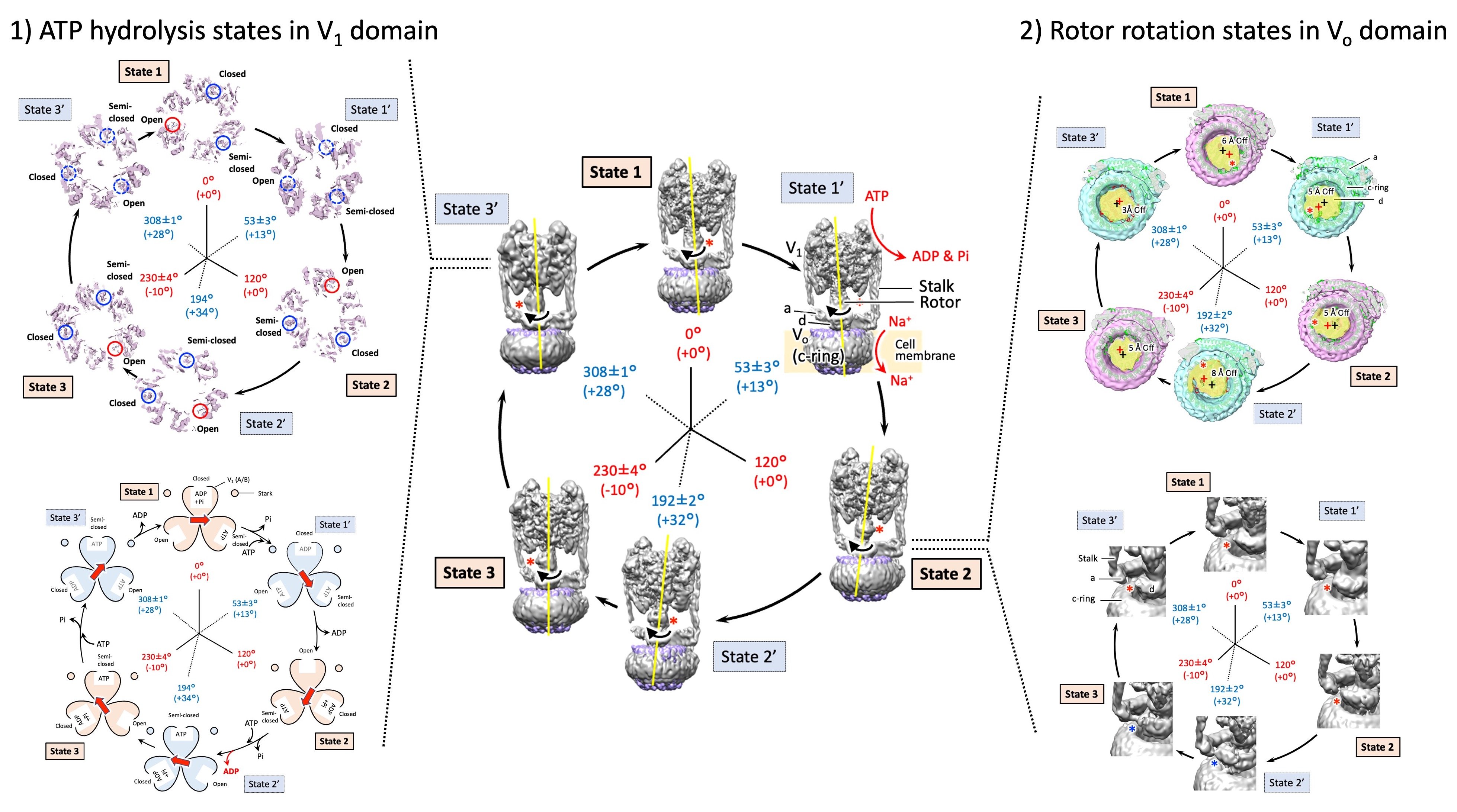

図2は、これらクライオ電子顕微鏡の単粒子解析により明らかになった腸球菌V型ATPアーゼの6つの構造状態です(Burton-Smith et al. 2023)。この成果により、本回転式ナトリウムポンプの機能と構造との連関が明らかになりました。

私達の研究室ではこのような構造生物学に興味のある若手研究者および大学院生を歓迎します。

図1

300kVクライオ電子顕微鏡TITAN Krios G4(左)と200kV位相差クライオ電子顕微鏡JEM2200FS(中)、トモグラフィー試料作製装置Aquilos2(右)。

図2

腸球菌V型ATPアーゼの6つの構造状態。V1ドメインにおける連続したATP加水分解(左)により中心の回転子が回転し、その回転が膜内のVoドメインに伝えられ(左)ナトリウムイオンが細胞外に排出される。